Con las ondas en la masa

Capítulo 10. Marc Vives

Como que la cosa llega al mismo tiempo; esto de cantar y lo de la performance. La gente canta en casa se inventan cancioncitas con el hermano, con el compi de piso o con la pareja. Entonces, hay canciones que salen y desaparecen, y hay algunas que, de repente, quedan como instaladas en momentos concretos. Es la cosa esta de las series —el rollo este de maratón— llega el momento en el que se acaba un capítulo y empieza otro. Entonces hay algo de emoción que hace que te pongas a cantar la sintonía y ponerle letra.

La cosa de la voz o lo de cantar empezó a salir un poco ya ligado a esto de la performance, aunque con David Bestué no los hagamos demasiado, sí que hubo algún cameo.

Lo de Acciones en el cuerpo era como el narrador de una historia. Luego, en algún momento hicimos voces. En la Casa-Museo García Lorca hicimos como una especie de teatrillo con marionetas de insectos. David hacía uno y yo hacía dos más. Había un alacrán que tenía su voz.

Eso estaba ahí. Era como una especie de actitud o de cualidad que yo podía hacer.

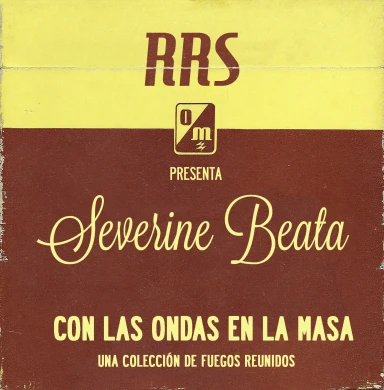

Lo de los jingles fue una casualidad —quiero decir—, porque yo presento un proyecto para una convocatoria, que el título era Porno acrobático. Entonces, obviamente, un banco no puede acoger un proyecto que tenga en su título "porno". Entonces, me propusieron cambiar el proyecto, y —claro— tiré de lo que tenía más cerca, que eran las cancioncillas. Y me pongo a componer —componer suena un poco a chiste, porque eran temas de seis segundos, que me salen, que no me siento a componerlos.

Creo que hicimos una colección de veinte. Podrían haber sido cincuenta o doscientos, y luego pedí diez versiones a grupos que había por ahí, entre ellos: Estados Unidos, Tarántula, Thelemáticos, Tu madre, Le Pianc, Chimo Bayo, Za, Sibyl Vane...

— Una pregunta, los jingles los hacías con Sergio, de Thelemáticos.

En realidad, los jingles los hacía Sergio. Yo iba —creo— en plan de nota de audio, o sea, me grababa la melodía. Entonces, yo le iba a él y le decía: esto tiene que sonar un poquito a Hombres G en raro.

Cogía la guitarra y le decía: "¡espérate! ¡espérate! ¡espérate!" Entonces hacía: ¡pin! ¡pin! ¡pin! y ponía tres notas, y, dice: esto tiene que sonar un poco a trovador y tal. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!, y, no sé de dónde sacaba un arpa y... Yo sacaba el arpa de algún lado; no sé de donde lo sacaba. Fue muy fácil, por eso que grabamos veinte, que podrían haber sido doscientos.

— Tengo que decirte que mi jingle favorito es el de Un alemán se come un mallorquín.

En realidad, era bastante bobo, pero las frases tenían algo de esa cosa absurda se mantenía en todas las frases: "¿Sabes, sabes, sabes a qué sabe la insulina? No sabe a nada la insulina"

Juegas con el jingle, y lo que quieres es que el jingle se te meta en la cabeza como el estribillo ese que se te mete en la cabeza, y mola. Mola que haya gente que me sigue hablando de los jingles —¿sabes?— hay frases de estas como que, depende con quién te encuentras, y que todavía resuenan. Es una pena, porque nació y murió en ese momento y no hubo más continuidad. Con David teníamos mogollón de curro. Eso se quedó ahí, como superdormido.

Al dejar de currar con David, ahí retomo de una manera como más natural, como esta cosa de las performances. Me tocó hacer algunas expos, medio grandes, así como lucidas, en sitios como Redcat, en Los Ángeles.

Llegas allí, a un sitio que no conoces, con una maleta llena de telas para no pagar un transporte y te sale una instalación de doscientos metros cuadrados, que queda montadita y muy linda, y dices "j**** esto no puede ser. No puede ser que no haya un grado de peligro".

Entonces, el grado de peligro lo añadía siempre con las canciones. Entonces, casi todas las instalaciones que hice en ese momento, que fueron un par de veces, dejaba para el último día lo de hacer las canciones. El último día hacia la canción. Sacaba el ordenador, y eso lo pinchaba en el MP3 y sonaba. Allí, en Los Ángeles, había tres temas; de uno no me acuerdo, pero otro era Sandía, sandía, en catalán. Eso, creo que lo hago con el dedo en la mesa, como una percusión. Era básico; era superbásico, y era cuando entraba la peña. Y, la otra era Bañador, bañador.

Estaba muy bien eso de dejar algo para el final. Todo está resuelto, todo está bien, todo queda bien, todo está colgado, nada va a arder, tiene las medidas idóneas y el último día le añades este punto de tensión. En la Miró hice lo mismo. Entonces eran como seis o siete temas grabados en mediodía, y a las siete en el opening pinchamos ahí con un lápiz de memoria en un loro. Era como la rotura.

Por esta cosa de la rotura me inventé una especie de formato de trabajo que era en directo. Por ejemplo, una de las primeras veces fueron unos picnics. Yo, en lugar de hacer algo en la terraza y para el público, me bajé al alféizar. Iba con una colección de textos, y los iba leyendo y los iba cantando. La gente que estaba arriba no me escuchaba, solo me escuchaba si iba a por la cerveza. Había una ventanita ahí, y me escuchaba.

Eso lo mantuve como formato, porque me pasaba habitualmente eso. Me pedían hacer algo, y hacerlo en un lugar que no era del todo cómodo. Y, luego yo también tenía algo de cobardía de querer hacer algo como cerrado, de performance y cerrado y como enunciando algo. Prefería está cosa como más vaga; de transitar lugares.

Hacer una bibliografía no era algo que me interesara especialmente. Entonces, acabé trabajando con uno. Es un texto de Roger Caillois, que lo tendría que haberlo dictado él, que tenía que haber dado él la conferencia, pero la dio Bataille porque él se había ido, y estalló la guerra. Se llamaba La fiesta. Era, simplemente, marcar los fragmentos que me parecen más interesantes, más genéricos y más comunicables. Esos fragmentos de textos los leía, los releía, los buscaban en el espacio. Ahí, en el espacio de CaixaForum estaba en una de las terrazas, la gente no me veía, no me tocaba, me escuchaba de lejos, si quería verme tenía que ir a una terraza que estaba enfrente. O sea, que, realmente, yo me había montado mi oficina, rollo guay, modernista. Iba leyendo y pasando, leyendo, cantando y yendo pegándole golpes a las cosas, haciendo ritmos muy básicos. Era así.

Eso lo hice un montón de veces, como desde el 2013/14 hasta el 2018. Era una investigación corporal, de postura, de buscar un ritmo, de encontrar un ritmo. Siempre duraba lo que duraba el evento. En el caso este de CaixaForum fueron perfectamente cuatro horas, pero lo había llegado a hacer en siete horas. No había una historia como de maratón, simplemente había una historia de trabajo.

Eso fue así hasta que empecé a cansarme de repetir ese mismo texto, y empezó a convertirse en una excusa, porque la gente ya me pedía la performance. Entonces le propuse la pieza cerrada para teatro —escénica— con una duración más o menos cerrada en el Antic Teatre. Allí ya era como La fiesta del concierto. Y se quedó ahí, como de concierto. No era un concierto, pero yo cantaba y le daba golpes a todo.

Lo hice cuatro días. Ninguno de los cuatro días eran los mismos objetos ni se repetían las canciones. De hecho, tampoco se repitieron los textos, porque dividí la conferencia en cuatro. Entonces, cada día hacía un trozo de la conferencia. Yo, ahí me saltaba muchas cosas.

Lo primero que hice sin estar trabajando con David, me invitan a participar en una jornada donde hay varias performances.

— Que es donde haces el karaoke de Fischli y Weiss.

Y, entonces, yo ahí, todavía estoy trabajando con David, pero salió esta idea de trabajar con ese vídeo y hacer un karaoke. Era algo que yo tenía en la cabeza de tiempo atrás.

— Es un karaoke sobre El curso de las cosas.

Es tal cual, la película de ellos, que dura media hora. Es una pieza del 87.

Es hacer coincidir una producción artística con una producción musical mainstream. Quiero decir, al final no viven en tiempos diferentes. Cambia el significado, pero hay alguna relación.

El vídeo son como cosas que emulsionan, que explotan, que son efervescentes, y todas esas canciones eran así: no me dejes, no me abandones, tu corazón con el mío... Todo era explosivo al mismo nivel.

Como que lo veía todo muy en sintonía. El We are the World y todas esas imágenes. Todo era así. O era de amor o de cosas explotando. Y hay cosas que se caen; se cae la silla, se cae no sé qué...

Con todo lo de la Sesión de relajación aparece como el paraguas este de Black Tulip —no sé cuánta peña estábamos haciendo cosas ahí—. Como todo son experimentos, como que apetece dejarlos en ese lugar. Es el formato este clásico de la Sesión de relajación, así como un rollo un poco relamido, respirar y tal… Puedes acabar muy nervioso si no te gusta la voz o lo que sea. La cosa fue como jugar con eso. O sea, es óptimo. Tienes un grupo de gente que no está sentada para mirar algo, sino que ya está tumbada, entregada a ti, absolutamente abierta con los poros a tope a que le expliques cualquier cosa. Es un sitio ideal para aprovechar y mancillar la psique de toda esta gente que está ahí absolutamente dispuesta a absorberlo todo.

Hay una cosa subliminal que busca al xenófobo que llevamos dentro —el racismito este—. El pequeño racista que está ahí aparece. Este personaje, que no sabes si es paquistaní, croata o brasileño, y que en un momento te roba la cartera o que me ha echado algo en el agua, al entrar.

Básicamente, el objetivo era ese. Aprovechar ese momento de comodidad para meter contenido, para llevarte a lugares de la relajación, de la respiración y el cuerpo y la conciencia a pasar por cuestiones más sociopolíticas a un transitar de fluidos —si no recuerdo mal—. Como el látex que tienen procesos, que se ponen duros, que se ponen elásticos. Iba en dirección a la angustia.

Ya me tendría que ir como a lo del último año, a todo lo de nadar. Es básicamente una exposición. Me piden hacer una exposición en una galería, en Barcelona. En lugar de resolverla como de oficio. Es como que ya tenemos una edad y una exposición ya no ofrece una resistencia a nivel formal. Si puedes montar un mueble Ikea puedes montar una expo.

Desde que empecé a asumir que esa exposición tenía que hacerse, me fui nadar, como ejercicio casi de taller. Entonces, yo me iba a la Barceloneta y me iba a nadar. Ahí me di cuenta de que uno de los de los elementos con los que había estado trabajando anteriormente, que era la montaña de Montjuic. Me voy a nadar, cuando estoy a trescientos metros me giro y está la p*** montaña ahí. Yo me pegaba ahí el bañito, me hacía mis trescientos metros, llegaba ahí, me giraba, veía la montaña y le cantaba a la montaña. Todos esos viajes los voy registrando, y dándole la espalda a todo lo que era la montaña información, montaña historia. Es como la montaña que todavía es montaña. Todo lo demás es un jaleillo.

La exposición no tiene nada que ver con esta cosa de nadar, sino que, simplemente, a mí me ayuda para decidir; para hacer tiempo. Me inventé la fórmula para ver esa exposición, que era de grupos de diez en diez. Y yo me llevaba al público, a esas diez personas. Los llevaba de uno en uno al final. Ahí, desnudo, yo les cantaba una de las canciones, una de las frases de esas que yo había cantado en el agua. Y había una cuestión de la distancia que negociaba con la persona. Tú entrabas ahí y me decías: yo quiero que estés a dos metros de mi cuerpo. Entonces yo te cantaba a dos metros. Era una canción que improvisaba, obviamente. Yo tenía ese texto y ese texto a mí me remitía a una canción, me remitía a un ritmo y eso es lo que cantaba; una melodía inventada en ese momento. Siempre sale una canción.