-

Viernes 11 de marzo, 2022 - 18:00 h / Segundo pase: viernes 15 de abril, 2022 - 18:00 h / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 1. Assia Djebar I

La Zerda ou les chants de l'oubli [La Zerda y las canciones del olvido]

Argelia, 1982, b/n y color, VO en árabe y francés con subtítulos en español, AD, 60'—Con la presentación de Stoffel Debuysere, co-comisario del ciclo y programador jefe de Courtisane Festival, en el primer pase

Como historiadora, Assia Djebar recibió el encargo, por parte de Pathé-Gaumont, de revisar unas viejas bobinas que resultaron ser unos noticieros de las colonias francesas que se habían descartado, donde se reflejaba el día a día de las gentes del Magreb, desde principios del siglo XX y hasta la Segunda Guerra Mundial. A partir de esos descartes, Djebar, en colaboración con el poeta Malek Alloula y el compositor Ahmed Essyad, ofrece una obra en la que conviven imágenes de la ceremonia de la Zerda junto a una poética narración en off que relata una serie de vivencias del pueblo argelino. Intercalado todo ello con las canciones del olvido, asistimos a una reivindicación de esas tradiciones que se han ido perdiendo por causa del colonialismo, incluso cuando son integradas simbólicamente y sojuzgadas por la mirada colonial.

“En una región del Magreb oprimida por la dominación colonial y reducida al silencio, fotógrafos y cineastas nos invadían con el único objeto de atraparnos en sus imágenes. La Zerda es su lóbrega celebración de nuestra sociedad. Al contrario que esa mirada escrutadora que caracterizaba sus imágenes, nosotras tratamos de crear una visión alternativa a base de ofrecer destellos de una vida cotidiana despreciada hasta entonces… Pero, sobre todo, tras el velo de esa realidad ahora expuesta, lo que hicimos fue recopilar voces anónimas que reformulaban el alma de un Magreb otra vez unido, además de nuestro propio pasado”. Assia Djebar.

![Jocelyn Saab. Beyrouth, ma ville [Beirut, mi ciudad]. Película, 1982 Jocelyn Saab. Beyrouth, ma ville [Beirut, mi ciudad]. Película, 1982](https://recursos.museoreinasofia.es/legacy_programs/entre_sombras_0_0.png)

-

Sábado 12 de marzo, 2022 - 18:00 h / Segundo pase: sábado 16 de abril, 2022 - 18:00 h / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 2. Assia Djebar II

La Nouba des femmes du Mont Chenoua [La nūba de las mujeres del monte Chenoua]

Argelia, 1977, color, VO en árabe con subtítulos en español, AD, 115'—Con la presentación de Stoffel Debuysere, co-comisario del ciclo y programador jefe de Courtisane Festival, en el primer pase

La película toma prestada su estructura de la nūba, un género musical de la tradición andalusí que se dividide en cinco partes, para contar la historia de una mujer que regresa al pueblo de su infancia quince años después de la cruenta Guerra de Independencia de Argelia. La historia del país está escrita en los relatos que conforman las vidas de sus mujeres y, así, La Nouba des femmes du Mont Chenoua [La nūba de las mujeres del monte Chenoua] deviene un apasionante retrato de la palabra y el silencio, la memoria y la creación, hasta erigirse como un documento indispensable en el que conviven el pasado y el presente.

“Esta película, en forma de nūba, está dedicada a título póstumo a Béla Bartók, que aterrizó en 1913 en una Argelia prácticamente muda para estudiar su folclore musical, y a Yaminai Echaïb, más conocida como Zhoulikha Oudai, que organizó una red de resistencia en la ciudad de Cherchell y sus montañas entre 1955 y 1956. Fue arrestada en la sierra mediando los cuarenta años. Posteriormente, su nombre se añadió a la lista de los desaparecidos. Lila, la protagonista de este filme, podría ser la hija de Zhoulikha. Las voces de las otras seis mujeres de Chenoua reconstruyen fragmentos de sus vidas. La nūba de las mujeres es su oportunidad. Pero también es la nūba de la música andalusí en sus tan característicos compases rítmicos”. Assia Djebar.

![Assia Djebar. La Nouba des femmes du Mont Chenoua [La nūba de las mujeres del monte Chenoua]. Película, 1977 Assia Djebar. La Nouba des femmes du Mont Chenoua [La nūba de las mujeres del monte Chenoua]. Película, 1977](https://recursos.museoreinasofia.es/legacy_programs/entre_sombras_1.png)

-

Jueves 17 de marzo, 2022 - 18:00 h / Segundo pase: jueves 21 de abril, 2022 - 18:00 h / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 3. Jocelyne Saab I. Mediometrajes

Les Femmes palestiniennes [Mujeres palestinas]

Francia, 1974, b/n y color, VO en árabe, francés e inglés con subtítulos en español, AD, 11',Madinat Al-Mawta [Egipto, la Ciudad de los Muertos]

Líbano, 1977, color, VO en árabe y francés con subtítulos en español, AD, 37'Lettre de Beyrouth [Carta desde Beirut]

Líbano, 1978, color, VO en árabe, francés e inglés con subtítulos en español, AD, 47'—Con la presentación en vídeo de Mohanad Yaqubi, cocomisario del ciclo, cineasta y productor, en el segundo pase

Mujeres palestinas, las víctimas a menudo olvidadas del conflicto palestino-israelí, cobran voz gracias a este cortometraje de Jocelyne Saab, un encargo de la televisión pública francesa que nunca llegó a emitir. “Quería mostrar imágenes —por entonces, muy escasas— de aquellas mujeres palestinas que combatían en Siria. Estamos hablando de ese momento justo anterior a la visita de Sadat a Israel, de modo que la situación era muy tensa. Mientras montaba la película en los estudios de Antenne 2, Paul Nahon, a la sazón editor jefe del área de internacional, me agarró por el cuello y me echó de la sala de edición. Mujeres palestinas fue directa a la nevera y nunca se ha pasado por televisión”, escribe Saab.

La segunda película es un retrato de la Ciudad de los Muertos, un cementerio habitado a las afueras de El Cairo que linda con el vertedero público de la ciudad y que viene a ser un compendio de reproches y mala conciencia. Partiendo de ese lugar, la cinta muestra los populosos barrios de la capital cairota, rehenes de su propia masificación y su miseria, amenazados cada día más por la pasividad de las autoridades. “Todavía me pregunto cómo fui capaz de combinar surrealismo y realismo social en esta película. El gran poeta Ahmed Fouad Negm se hallaba entonces en prisión, simplemente porque al régimen no le gustaban sus textos contestatarios y, en aquella época, se encarcelaba a cualquiera sin razón aparente. Así que seguí a su compañero Azzam al pie de las ventanas de la cárcel para recoger los poemas que Negm lanzaba a través de los barrotes de su celda. Sheikh Imam cantaba sus poemas a los estudiantes revolucionarios que se reunían en la Ciudad de los Muertos. Fue una experiencia de lo más estimulante. Aún pensábamos que podríamos cambiar el mundo”, dice Saab.

En el último filme, tres años después del comienzo de la guerra civil libanesa, Jocelyne Saab vuelve a un Beirut que ha cambiado irremediablemente. Allí recorre sus calles, sube a los autobuses, charla tanto con refugiados como con miembros de las fuerzas de pacificación, todo lo cual le permite reflexionar, durante aquel breve lapso de paz, sobre los estragos que ha causado la guerra.

![Jocelyn Saab. Madinat Al-Mawta [Egipto, la Ciudad de los Muertos]. Película, 1977 Jocelyn Saab. Madinat Al-Mawta [Egipto, la Ciudad de los Muertos]. Película, 1977](https://recursos.museoreinasofia.es/legacy_programs/entre_sombras_3.png)

-

Viernes 18 de marzo, 2022 - 18:00 h / Segundo pase: viernes 22 de abril, 2022 - 18:00 h / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 4. Jocelyne Saab II. Mediometrajes

Les Enfants de la guerre [Niños de la guerra]

Líbano, 1976, color y b/n, VO en árabe y francés con subtítulos en español, AD, 11'Beyrouth, jamais plus [Beirut, nunca más]

Francia y Líbano, 1976, color, VO en árabe y francés con subtítulos en español, AD, 25'Beyrouth, ma ville [Beirut, mi ciudad]

Líbano, 1982, color, VO en árabe y francés con subtítulos en español, AD, 35'—Con la presentación en vídeo de Mohanad Yaqubi, cocomisario del ciclo, cineasta y productor, en el segundo pase

Días después de la masacre de Karantina, en un barrio de chabolas beirutí de mayoría musulmana, Jocelyne Saab conoció a unos niños que se habían salvado, si bien se hallaban profundamente traumatizados a causa de los horribles combates que habían contemplado con sus propios ojos. Saab dio a los niños lápices de colores y los animó a dibujar lo que quisieran, mientras su cámara no dejaba de grabar.

Aquello le reportó un amargo descubrimiento: los únicos juegos que los niños recreaban eran juegos bélicos; la guerra se convertiría también para ellos en una forma de vida. Como la propia autora afirma: “Les Enfants de la guerre [Niños de la guerra] es una denuncia sobre la violencia que se ejerce sobre niños de diez años que ya no pueden hablar, pensar o dibujar más que en términos de guerra: todo en ellos es una imitación de la guerra”.

En Beyrouth, jamais plus [Beirut, nunca más], los disparos y las canciones se mezclan con una voz en off poética que corresponde a la escritora y pintora libanesa Etel Adnan (a quien también se debe el texto que escribió para Lettre de Beyrouth [Carta desde Beirut]). Con este título, Saab firmaría la primera entrega de la Trilogía de Beirut, con la que se propuso buscar señales de vida entre los edificios bombardeados y anegados por las llamas de una ciudad fantasma, la misma ciudad en la que los niños se han convertido en soldados, saqueadores o chatarreros.

Beyrouth, ma ville [Beirut, mi ciudad] nos muestra a Saab y a su colaborador, el dramaturgo y cineasta Roger Assaf, de regreso a su antiguo hogar tras la invasión israelí de 1982. Allí, en medio del caos de los campos de refugiados y la desolación de barrios enteros reducidos a escombros, se encuentran también con pequeños destellos de esperanza.

![Jocelyn Saab. Les Enfants de la guerre [Niños de la guerra]. Película, 1976 Jocelyn Saab. Les Enfants de la guerre [Niños de la guerra]. Película, 1976](https://recursos.museoreinasofia.es/legacy_programs/entre_sombras_4.png)

-

Sábado 19 de marzo, 2022 - 18:00 h / Segundo pase: sábado 23 de abril, 2022 - 18:00 h Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 5. Jocelyne Saab III

Le Sahara n'est pas à vendre [El Sáhara no está en venta]

Francia, 1977, color, versión original en árabe, francés y español con subtítulos en español, AD, 93'Entre el documental antropológico y el reportaje político, Le Sahara n'est pas à vendre [El Sáhara no está en venta] es una de las primeras y más incisivas investigaciones sobre las gentes, el territorio y las historias que dan forma al conflicto que se cierne sobre esta región africana. Aparecen todos los actores: las autoridades marroquíes, las mujeres argelinas y el fantasma de la presencia colonial española que, en el momento de la filmación, hacía dos años —en plena Marcha Verde— había abandonado el territorio. Es de reseñar también que, por primera vez, se brinda un altavoz a los líderes del Frente Polisario. En la actualidad, la película continúa prohibida en Marruecos. En 1989, Saab fue invitada a los Encuentros Cinematográficos de Tetuán con objeto de presentar su película de ficción Kanya ya ma kan, Beyrouth [Érase una vez en Beirut]. De inmediato, fue detenida junto a su hijo de nueve años y expulsada del país tras la intervención de los servicios secretos marroquíes. El motivo: las heridas todavía abiertas que infligió su mirada indómita en El Sáhara no está en venta.

![Jocelyn Saab. Le Sahara n'est pas à vendre [El Sáhara no está en venta]. Película, 1977 Jocelyn Saab. Le Sahara n'est pas à vendre [El Sáhara no está en venta]. Película, 1977](https://recursos.museoreinasofia.es/legacy_programs/entre_sombras_5.png)

-

Viernes 25 de marzo, 2022 - 18:00 h / Segundo pase: viernes 29 de abril - 18:00 h / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 6. Heiny Srour I

Saat el Tahrir Dakkat, Barra ya Isti Mar [La hora de la liberación ha llegado]

Reino Unido, Francia y Líbano, 1974, color, VO en árabe con subtítulos en español, AD, 62'. Versión restaurada—Con la presentación en vídeo de Reem Shilleh, cocomisaria del ciclo, investigadora y artista, en el segundo pase

A finales de la década de 1960, la gobernación de Dhofar se sublevó contra el sultanato de Omán —que contaba con respaldo británico—, en un movimiento de guerrilla prodemocrático y feminista. Heiny Srour y su equipo cruzaron a pie 800 kilómetros de desierto y montañas, bajo el bombardeo de la Real Fuerza Aérea británica, para acceder a la zona de conflicto y poder llevar a cabo este raro registro de una guerra hoy prácticamente olvidada. El Frente Popular de Liberación de Dhofar (cuyos miembros, sin rango militar alguno, iban descalzos y no recibían ningún salario) redimió un tercio del territorio, al tiempo que emprendía un ambicioso programa de reformas sociales con atención, asimismo, a una serie de proyectos de infraestructura. Se construyeron escuelas, granjas, hospitales y carreteras, todo ello mientras pastoras adolescentes, hasta ese momento analfabetas, se convertían en unas feministas más beligerantes que Simone de Beauvoir o Germaine Greer, y los escolares de ocho años aprendían a poner en práctica la democracia con más madurez que muchos adultos. En palabras de Srour: “En el mundo árabe, es la primera vez que una fuerza política organizada considera la liberación de las mujeres como un fin en sí mismo y no solo como una manera de quitarse más rápido de encima el yugo del imperialismo. En el mundo árabe, es la primera vez que la práctica va más allá de las meras proclamas”. Un retrato aún actual de una sociedad liberada que explora cómo el petróleo determinó la intervención británica y estadounidense en Oriente Próximo. Saat el Fahrir Dakkat, Barra ya Isti Mar [La hora de la liberación ha llegado] fue la primera película dirigida por una mujer árabe que se proyectó en el Festival de Cannes.

![Heiny Srour. Saat el Tahrir Dakkat, Barra ya Isti Mar [La hora de la liberación ha llegado]. Película, 1974 Heiny Srour. Saat el Tahrir Dakkat, Barra ya Isti Mar [La hora de la liberación ha llegado]. Película, 1974](https://recursos.museoreinasofia.es/legacy_programs/entre_sombras_6.png)

-

Sábado 26 de marzo, 2022 - 18:00 h / Segundo pase: sábado 30 de abril, 2022 - 18:00 h / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 7. Heiny Srour II

Leila wa al ziap [Leila y los lobos]

Líbano, 1984, color, VO en árabe con subtítulos en español, AD, 90'. Versión restaurada—Con la presentación en vídeo de Reem Shilleh, cocomisaria del ciclo, investigadora y artista, en el segundo pase

En una verdadera indagación en la identidad histórica y política de la mujer en Oriente Próximo, Leila wa al ziap [Leila y los lobos] pone en tela de juicio la glorificación de la violencia. A lo largo de la película, una mujer árabe deambula por parajes reales e imaginarios del Líbano y Palestina, en los que salen a su encuentro voces ajenas al discurso hegemónico de la región: son los anhelos silenciados y lapidarios de esa forma de resistir propia de las mujeres árabes. En su periplo, regresa una y otra vez al Líbano, la “joya de la corona” de las antiguas colonias francesas, un país en el que los crímenes de honor, en la década de 1970, se cobraron la vida de dos mujeres por semana. Como escribe el cineasta John Akomfrah, “la película no plantea un viaje antropológico sino un estudio de una protesta de naturaleza mítica y simbólica. Su mirada trata de dilucidar en términos políticos el lugar histórico de un Líbano mancillado ya, para siempre, por la matanza de Sabra y Chatila, atrapado en medio de una amarga guerra civil, condenado a ser el “patio trasero” de Israel. Leila profundiza en todas estas pérdidas y descubre, así, los fantasmas de una vida muy diferente antes de la llegada de los lobos”. Y continúa el mismo autor: “La imagen más emblemática de la película es la de esas mujeres árabes sentadas bajo un sol de castigo y sin mover un músculo, mientras unos cuantos hombres semidesnudos se bañan alegremente en la playa. Poco a poco, a medida que transcurren los acontecimientos históricos, las mujeres se empiezan a impacientar hasta que acaban encaminándose al agua para darse un chapuzón. Pero en Oriente Próximo, la danza de la muerte sigue su curso”.

![Heiny Srour. Leila wa al ziap [Leila y los lobos]. Película, 1984 Heiny Srour. Leila wa al ziap [Leila y los lobos]. Película, 1984](https://recursos.museoreinasofia.es/legacy_programs/entre_sombras_7_0.png)

-

Viernes 1 de abril, 2022 - 18:00 h / Segundo pase: viernes 6 de mayo, 2022 - 18:00 h / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 8. Atteyat Al-Abnoudy I. Mediometrajes

Husan al-Tin [Un caballo de barro]

Egypt, 1971, b/n, VO en árabe con subtítulos en español, AD, 12'Ughniyat Touha al-Hazina [La canción triste de Tuha]

Egypt, 1972, b/n, VO en árabe con subtítulos en español, AD, 12'Al-Sandawich [El bocadillo]

Egypt, 1975, color, VO en árabe con subtítulos en español, AD, 12'Bihar al-’Attash [Los mares de sed]

Egypt, 1980, color, VO en árabe con subtítulos en español, AD, 44'En su primera película, realizada con un equipo prestado y un ajustadísimo presupuesto, Atteyat Al-Abnoudy retrata el proceso básico de la fabricación de ladrillos de barro en las orillas del río Nilo. Husan al-Tin [Un caballo de barro] fue en un inicio rechazada por la censura, que no quería mostrar la pobreza de las gentes del lugar después de veinte años de revolución en Egipto. Al final, se le concedió permiso para ser proyectada sin fines comerciales, obteniendo tras ello más de veinte premios internacionales.

En muchos sentidos, Ughniyat Touha al-Hazina [La canción triste de Tuha] complementa a Un caballo de barro. Es la segunda película de Al-Abnoudy y con la que obtuvo su graduación en el Instituto Superior de Cine de El Cairo. Se trata de un retrato de los artistas callejeros de la capital egipcia. Las habilidades propias de esta comunidad de tragafuegos, niños contorsionistas y otros artistas, desfilan por delante del discreto objetivo de Al-Abnoudy, acompañada por una narración sobria y evocadora por parte del poeta Abdel Rahman el-Abnoudy.

Al-Sandawich [El bocadillo] explora la vida cotidiana y laboral de los niños de Abnoud, una aldea ubicada 600 kilómetros al sur de El Cairo, por donde los trenes que transportan a los turistas hacia el sur de la capital egipcia pasan sin parar. Un muchacho burla su adversidad rociando un mendrugo con gotas de leche de cabra y convirtiéndolo, de ese modo, en un bocadillo especial.

En la última película, Bihar al-’Attash [Los mares de sed], Al-Abnoudy se aleja de su habitual exploración del área sureña de Egipto para poner su lupa en el norte del país, donde captura una serie de comunidades que —en plena y traicionera sequía— habitan en las inmediaciones de los lagos salados de El Borolos. En claro contraste con el paisaje árido que los rodea, la riqueza de los lugareños proporciona las claves de una narración conmovedora acerca de una clase social que tiene que hacer frente a todo tipo de contrariedades.

![Atteyat Al-Abnoudy. Bihar al-’Attash [Los mares de sed]. Película, 1980 Atteyat Al-Abnoudy. Bihar al-’Attash [Los mares de sed]. Película, 1980](https://recursos.museoreinasofia.es/legacy_programs/entre_sombras_8_0.png)

-

Sábado 2 de abril, 2022 - 18:00 h / Segundo pase: sábado 7 de mayo, 2022 - 18:00 h / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 9. Atteyat Al-Abnoudy II. Mediometrajes

Al-Ahlam al-Mumkinna [Los sueños permitidos]

Egipto, 1983, color, VO en árabe con subtítulos en español, AD, 31'Iqa’ al-Haya [El ritmo de la vida]

Egipto, 1988, color, VO en árabe con subtítulos en español, AD, 60'Al-Ahlam al-Mumkinna [Los sueños permitidos] narra la vida de Oum Said, una granjera que vive en un pequeño pueblo del canal de Suez. Aunque no sabe leer ni escribir, la mujer en cuestión es la economista, la médica y la planificadora del futuro de toda su familia, ya que sueña “al límite de sus posibilidades”, según menciona la cineasta. Esta película, que refleja la lucha de una mujer contra las desigualdades sociales y de género, forma parte de la serie de producción alemana As Women See It [Así lo ven ellas] de Pierre Hoffman.

Iqa’ al-Haya [El ritmo de la vida] es una pieza fundamental e innovadora en la carrera de Al-Abnoudy. La película puede verse como una suerte de sinfonía que describe la vida rural en cuatro actos. Este hermoso retrato del día a día de unos campesinos es un vivo ejemplo de la manera humilde y profundamente humana con que la cineasta encara su tarea. La propia Al-Abnoudy lo expresa así: “Hacía mucho tiempo que tenía en mente llevar a cabo este gran proyecto de contar la vida cotidiana de las gentes de Egipto. No rehúyo las contradicciones, y creo que dentro del género documental tengo algo que decir, escorándolo al terreno de la narrativa. En definitiva, se trata de encontrar la manera idónea de mostrar la vida sin perder el sentido de la puesta en escena. Intento reordenar la realidad de forma artística”.

![Atteyat Al-Abnoudy. Iqa’ al-Haya [El ritmo de la vida]. Película, 1988 Atteyat Al-Abnoudy. Iqa’ al-Haya [El ritmo de la vida]. Película, 1988](https://recursos.museoreinasofia.es/legacy_programs/entre_sombras_9.png)

-

Sábado 9 de abril, 2022 - 18:00 h / Segundo pase: sábado 14 de mayo, 2022 - 18:00 h / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 10. Selma Baccar

Fatma 75

Túnez, 1975, color, VO en árabe con subtítulos en español AD, 60'—Con la presentación en vídeo de Stefanie Van de Peer, programadora e historiadora del cine, autora de la monografía Negotiating Dissidence: The Pioneering Women of Arab Documentary (2017)

La estudiante universitaria Fatma realiza un viaje histórico para el feminismo al recopilar una serie de entrevistas con mujeres icónicas de la historia: mujeres de la aristocracia de un pasado remoto, así como revolucionarias contemporáneas involucradas en la lucha por la independencia de Túnez en pleno siglo XX. Se presta especial atención a los acontecimientos ocurridos entre las décadas de 1930 y 1950, cuando las mujeres tunecinas luchaban progresivamente por la emancipación, logrando que se aprobase el Código del Estatuto Personal tunecino, cuyo objetivo era la igualdad institucionalizada entre hombres y mujeres. El lenguaje innovador de esta ficción documental permite a su directora, Selma Baccar, presentar un elemento narrativo de su invención y, al mismo tiempo, intercalarlo con imágenes de entrevistas reales, recreaciones de circunstancias históricas y material de archivo. Con un tono que no desdeña las pretensiones didácticas e incluso instructivas, Fatma 75 ha ido ganándose el estatus de película mítica, en lo que han influido tanto su originalidad como la censura que sufrió durante años.

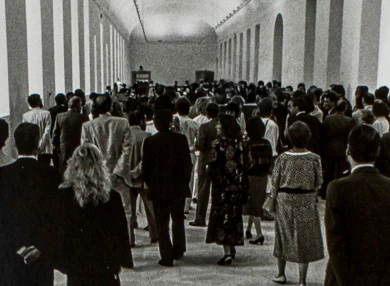

De entre las sombras

El cine pionero de Atteyat Al-Abnoudy, Selma Baccar, Assia Djebar, Jocelyne Saab y Heiny Srour

![Jocelyn Saab. Beyrouth, ma ville [Beirut, mi ciudad]. Película, 1982](https://recursos.museoreinasofia.es/styles/large_landscape/public/Actividades/entre_sombras.png.webp)

Celebrada el 11 mar 2022

“Todas nosotras, todas las que procedemos de un mundo de mujeres en la sombra, estamos dando un golpe de timón: por fin, somos nosotras las que imprimimos una mirada, las que marcamos un comienzo”.

Assia Djebar

Cuando se explora una cinematografía tan rica y extensa como la de los países árabes del Mediterráneo, hay que enfrentarse a un estimulante abanico de formas y manifestaciones. Desde la época del cine mudo hasta la actualidad, la producción cinematográfica del Magreb y el Máshreq ha aportado a la historia del cine una gran cantidad de obras notables. Sin embargo, un repaso a la historiografía canónica del cine arroja, sorprendentemente, más oscuridad al respecto que otra cosa, lo cual es aún más llamativo cuando se trata de películas realizadas por mujeres. A pesar de que en las últimas décadas se haya experimentado un considerable aumento en el número de directoras de cine árabes, la labor de muchas pioneras desgraciadamente tiende a permanecer olvidada.

El objetivo de este programa es abordar esta oscuridad, al tiempo que revitalizar la tarea de cinco cineastas cuyas películas siguen siendo poco atendidas y menos proyectadas: Atteyat Al-Abnoudy (Egipto, 1939-2018), Assia Djebar (Argelia, 1936-2015), Jocelyne Saab (Líbano, 1948-2019), Heiny Srour (Líbano, 1945) y Selma Baccar (Túnez, 1945). Procedentes de diferentes regiones y con orígenes dispares, todas ellas tienen en común haber empezado sus carreras en la década de 1970, en un momento de gran efervescencia política y cultural. Trabajando, a menudo, a contracorriente, estas cineastas se propusieron prestar atención a las voces y las historias que corrían el riesgo de perecer ahogadas por la historia oficial. Aunque cada una desarrollara un enfoque particular, hay un nexo común en sus obras que pasa por explorar temas como la memoria y la identidad, la opresión y la liberación, la violencia y la exclusión, así como el papel en términos sociales y políticos que representan las mujeres en la cultura árabe.

El trabajo de estas cinco cineastas —que se muestra en conjunto por primera vez en este ciclo— es fruto de diferentes tradiciones y realidades. Una cineasta árabe no se puede disociar de su condición de mujer árabe. En consecuencia, este programa pretende seguir el llamamiento de Assia Djebar a “no presumir de hablar por —o peor aún— hablar sobre, sino tratar de hablar cerca y, si es posible, al lado”. Con el fin de profundizar en las singularidades y los ecos que vinculan las distintas obras de este programa, se ha invitado a una serie de personas expertas a hablar al lado de las películas.

Comisariado

Stoffel Debuysere, Reem Shilleh y Mohanad Yaqubi (Subversive Film), en colaboración con Céline Brouwez y Christophe Piétte (Cinematek de Bruselas)

Con el apoyo de

The Arab Funds for Art and Culture (AFAC)

Agradecimientos

Tewfik Abdelkader Mahi, Mai Abu ElDahab, Salim Aggar, Ahmed Bedjaoui, Céline Brouwez, Mireille Calle-Gruber, Yasmin Desouki, Matthieu Grimault, Olivier Hadouchi, Emma Hedditch, Tobias Hering, Alexander Horwath, Omar Jabary Salamanca, Mary Jirmanus Saba, KASK & Conservatorium. School of the Arts (Gante), Aziz Kourta, Natasha Marie Llorens, Viktoria Metschl, Léa Morin, Colleen O'Shea, Christophe Piette, Mathilde Rouxel, Regina Schlagnitweit, Louise Shelley, Heiny Srour, Stephanie Van De Peer, Asmaa Yehia El-Taher y Debra Zimmerman

En el marco de

Organiza

Museo Reina Sofía y Courtisane Festival

Más actividades

Las décadas prodigiosas

Lunes y miércoles, del 18 de marzo al 6 de mayo, 2026 - 18:30 h

El arte español de finales del siglo pasado, marcado por la transición política y la apertura al exterior, logra una cierta normalización que —aunque discutida— refleja una producción diversa, dinámica y llena de tensiones. Este curso quiere ofrecer una mirada general de la época a través de cuestiones como la reflexión sobre los géneros tradicionales, la irrupción de lo fotográfico y lo tecnológico o las nuevas áreas de exploración artística, como el cuerpo y el género.

El programa otorga pues un lugar específico a acontecimientos históricos como la institucionalización del sector, la preponderancia de la cultura popular y la crisis del sida. Esta progresiva relación del arte con lo real —es decir, las funciones y las limitaciones de la actividad artística en el «ahora» — se constituye como el debate conductor de todo el siglo y persiste, además, en el presente.

Intergeneracionalidad

9 ABR 2026

Este ciclo está organizado por equipoMotor, un grupo de adolescentes, jóvenes y personas mayores que han participado en proyectos comunitarios educativos del Museo Reina Sofía. El programa consiste en cuatro bloques temáticos alrededor de lo monstruoso.

Esta sesión mira al cine como un lugar donde desmontar la idea de una única historia y un único tiempo. Desde una perspectiva decolonial y queer se exploran películas que rompen la línea recta del pasado-presente-futuro, que mezclan memorias, ralentizan el progreso y dejan espacio para ritmos que no suelen tener cabida en los relatos oficiales. Aquí las imágenes abren grietas por las que aparecen cuerpos, voces y afectos que trastocan el archivo y cuestionan quién narra, desde dónde y para quién. La propuesta es sencilla y ambiciosa a la vez: usar el cine para imaginar otros modos de recordar, de pertenecer y de proyectar futuros que todavía no hemos podido vivir.

Mirar de cerca. Píldoras formativas

Del 16 al 26 de marzo, 2026 - Consultar programa

Las colecciones de la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Reina Sofía son accesibles a cualquier persona interesada. Este programa está destinado a facilitar el acceso a estos recursos a través de varios talleres centrados en aspectos clave como el manejo básico del catálogo, las revistas y otras publicaciones seriadas, los archivos, las bases de datos y LaDigitaldelReina.

Este proyecto se desarrolla en el marco de Mirar de cerca, una de las líneas que configuran el programa de mediación Casi libros, enfocado en dar a conocer los fondos de la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo y difundir las herramientas especializadas para la investigación en el arte y la creación contemporánea, a través de talleres, cursos y guías temáticas.

Remedios Zafra

Jueves 19 de marzo, 2026 - 19:00 h

La Cátedra José Luis Brea, dedicada a la reflexión en torno a la imagen y la epistemología de la visualidad en la contemporaneidad, inaugura su programación con la conferencia de la ensayista y pensadora Remedios Zafra.

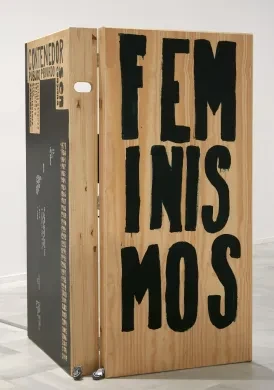

«Que el auge antifeminista contemporáneo se construya como un impulso antiintelectual no es casual y ambas tendencias se alimentan mutuamente. Para posicionar un discurso reaccionario que defiende la desigualdad de las personas es preciso cuestionar los estudios y políticas de género, pero también devaluar los pilares del conocimiento donde estos se han construido con mayor intensidad en las últimas décadas, maltratando además su sostén institucional: universidades, centros de arte e investigación y cultura académica.

El feminismo ha estado profundamente unido a la celebración del pensamiento humanista más comprometido, y los periodos de ilustración y los momentos de transición hacia formas sociales más justas y sostenidas en la educación han sido aquellos en los que la reivindicación feminista ha surgido con más fuerza. La conciencia y logros de igualdad aumentan cuando la educación es una protagonista social, de forma que desvalorizar el trabajo intelectual también contribuye a dañar el feminismo y viceversa, en tanto que el vínculo entre el conocimiento y el feminismo no es solo conceptual e histórico, es también un vínculo íntimo y político. Hoy el antifeminismo es usado a nivel global como adhesivo simbólico de movimientos de ultraderecha, paralelamente a la devaluación de los saberes y conocimientos que emergen de la universidad y la ciencia, maltratados por bulos y desinformación en las redes y desde la espectacularización de la vida mediada por pantallas. Son consecuencias no ajenas a la primacía de un valor escópico que desde hace tiempo denosta el pensamiento y posiciona lo más visto como lo más valioso en la mediación normalizada de la tecnología. Esta inercia convive con proclamas tecnolibertarias que reactivan un patriarcado que usa el resentimiento de muchos hombres como forma seductora y cohesionadora para mantener y azuzar privilegios en el nuevo mundo como tecnoescenario.

En esta conferencia se aborda este contexto epocal profundizando en la sincronía de estos auges desde un paralelismo añadido en las formas de dominio patriarcal y tecnolaboral. Un paralelismo en el que el feminismo y el trabajo intelectual tanto están siendo damnificados como lanzando señales de que en ambos descansan respuestas emancipadoras frente a los actuales giros reaccionarios y de neutralización crítica. Esta sintonía hablaría además de cómo la perversa base patriarcal que convierte a las mujeres en mantenedoras de su propia subordinación tiene su equivalente en la autoexplotación alentada de los trabajadores culturales; en la legitimación del capital afectivo y del capital simbólico como pagos suficientes; en el desdibujamiento de los límites entre vida y trabajo y en el aislamiento doméstico; o en la presión de agrado y complacencia como forma patriarcal extendida, hoy vinculada con el entusiasmo fingido de trabajadores precarios, pero también con la adulación tecnológica. Como respuesta a la resistencia y acción intelectual posible, el patriarcado ha vinculado a las feministas con un futuro que se aventuraba desdichado para ellas igualando «pensamiento y conciencia» a infelicidad, allí donde estos justamente han sido (y siguen siendo) resorte de autonomía y emancipación».

— Remedios Zafra

27 Jornadas de Conservación de Arte Contemporáneo

Miércoles 4 y jueves 5 de marzo, 2026

Los días 4 y 5 de marzo de 2026 se celebran las 27 Jornadas de Conservación de Arte Contemporáneo, organizadas por el Departamento de Conservación-Restauración del Museo Reina Sofía, con el patrocinio de Fundación Mapfre. Se trata de un encuentro internacional que tiene como objetivo compartir y debatir experiencias e investigaciones, abrir nuevas vías de estudio y reflexionar sobre la conservación y la práctica profesional de restauración.

Esta edición se lleva a cabo de forma presencial y virtual, de manera simultánea, mediante intervenciones de 20 minutos, seguidas de 5 minutos de preguntas.