Programa

-

Primera parte. Deriva bohemia sicalíptica ultraísta

En homenaje a todas aquellas estrellas de una constelación olvidada que cantaron a la vida cotidiana y a los avances urbanos durante la larga Edad de Plata.

“Los modestos y tímidos escritores veían en aquella mujer (La Chelito) una compañera de luchas contra el oscuro presente. Todas iban a romper paredes de aburrimiento [...]”.

Ramón Gómez de la Serna, “El Globo y el descubrimiento de la Chelito”, 1930Esta deriva recupera los sonidos, las actitudes y los diversos modos de vivir la ciudad que compartieron tiempo y espacio con la bohemia de la Edad de Plata. Víctor Fuentes asegura que fueron tres las promociones patrias de bohemios. En la reordenación de la Colección del Museo se atraviesa la segunda, la Santa Bohemia en Madrid, París y Barcelona, y la tercera, donde los poetas de El movimiento V. P. emergieron con palabras incendiarias, muecas burlescas, intenciones nihilistas, gestos rebeldes y cerebros porveniristas. De este modo se recorren las salas cantando los cuplés que mostraron otra cara de la misma realidad con malicia, picardía, equilibrios inverosímiles, la peor doble intención y mucha guasa: el previsible final de la película La revoltosa (Florián Rey, 1924) se contrasta con la letra de Guasa viva, sátira sobre el matrimonio; aquellas mujeres que llevaron “la mala vida” —en alusión al libro homónimo de Constancio Bernaldo de Quirós, 1901— exigen su lugar en el panteón de los bajos fondos de Madrid, y las espirales de humo de sus cigarrillos reclaman un momento de placer sensual y derecho al disfrute sexual; París llega con su luz e inspiración; Félix Limendoux, un santo bohemio, inventa el término que da sentido a gran parte de la producción musical de ese tiempo: la “sicalipsis”.

A través de los cuplés y conciertos que forman parte del primer programa, estas mujeres galantes, frívolas y chic, mitad epilépticas y mitad sifilíticas, regalan a Picasso una “reina frívola” y a Hermen Anglada Camarasa un Tango de la cocaína. Voluptuosidades exaltadas, energías impotentes y flores embriagadas dan paso a una renovada bohemia donde los viejos poetas jóvenes y los jóvenes poetas viejos escriben un manifiesto, publican una revista y tratan, sin éxito, de lograr su escándalo. Los ojos voltaicos y las piernas telescópicas de la nueva belleza femenina anuncian el verdadero “ultraísmo puro”, y los maravillosos vestidos poemáticos de Sonia Delaunay (Sofinka Modernuska) permiten que ya y para siempre los poemas sean actuados.

Felipe Orejón. Guasa viva

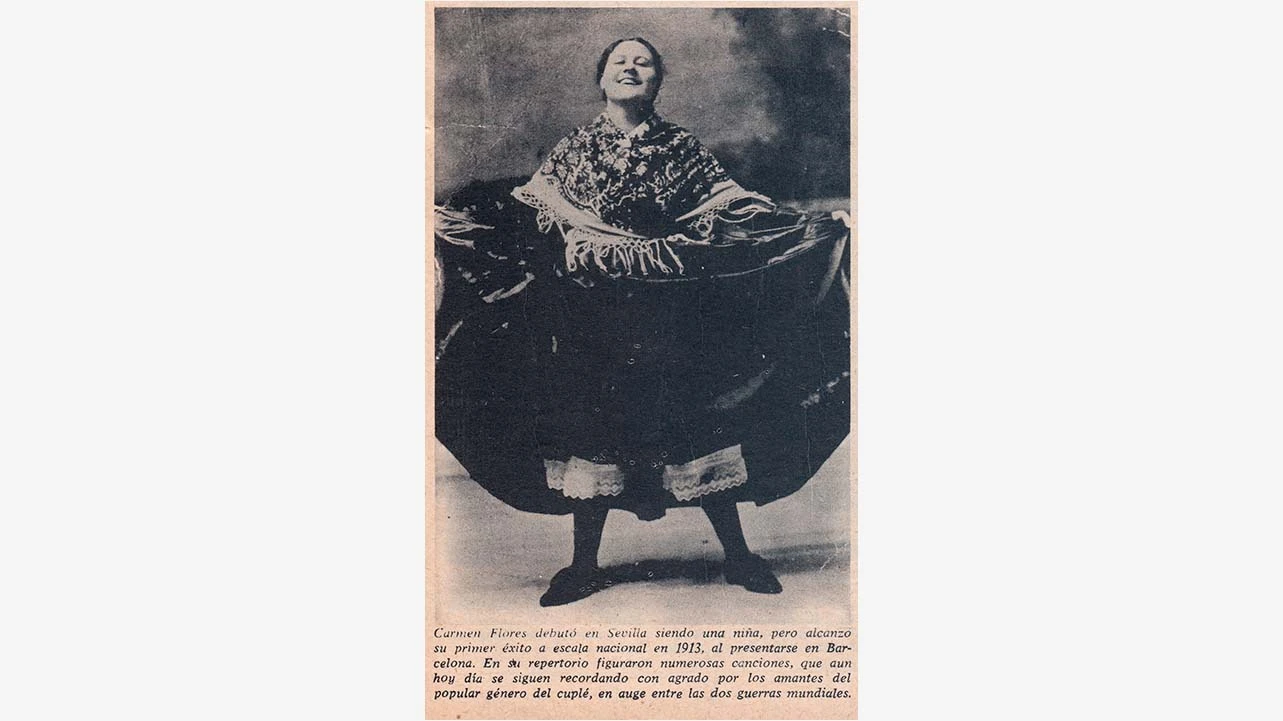

Creación de Laura Inclán, la Verbeníssima, 2022, a partir del estreno de Carmen Flores, 1920Félix Garzo (letra) y Joan Viladomat (música). Fumando espero

Creación de Aldegunda Vergara, la Diosa del cuplé, 2022, a partir del estreno de Pilar Arcos, 1922Remar y Eddy (letra) y Laura Inclán (música). La reina frívola

Creación de Laura Inclán, la Verbeníssima, 2022, a partir del estreno de Consuelo Hidalgo, 1923. Versión musicada por la Verbeníssima a falta de la partitura originalAmichatis (letra) y Juan Viladomat (música). Tango de la cocaína

Creación de Aldegunda Vergara, la Diosa del cuplé, 2022, a partir del estreno de Ramoncita Rovira, 1926Joaquín Marino (letra) y M. Font y Anta (música). ¡¡Ultraísmo puro!!

Creación de Laura Inclán, la Verbeníssima, 2022, a partir del estreno por Amalia de Isaura, 1922Ficha técnica

Intérpretes

Cupletistas sicalípticas galantes: Laura Inclán, la Verbeníssima y Aldegunda Vergara, la Diosa del cuplé

Piano: Patricia Pérez

Traje poemático: Drina Marco

Programa: Gloria G. Durán (Universidad de Salamanca) -

Segunda parte. Concierto vibracionista y estridentista

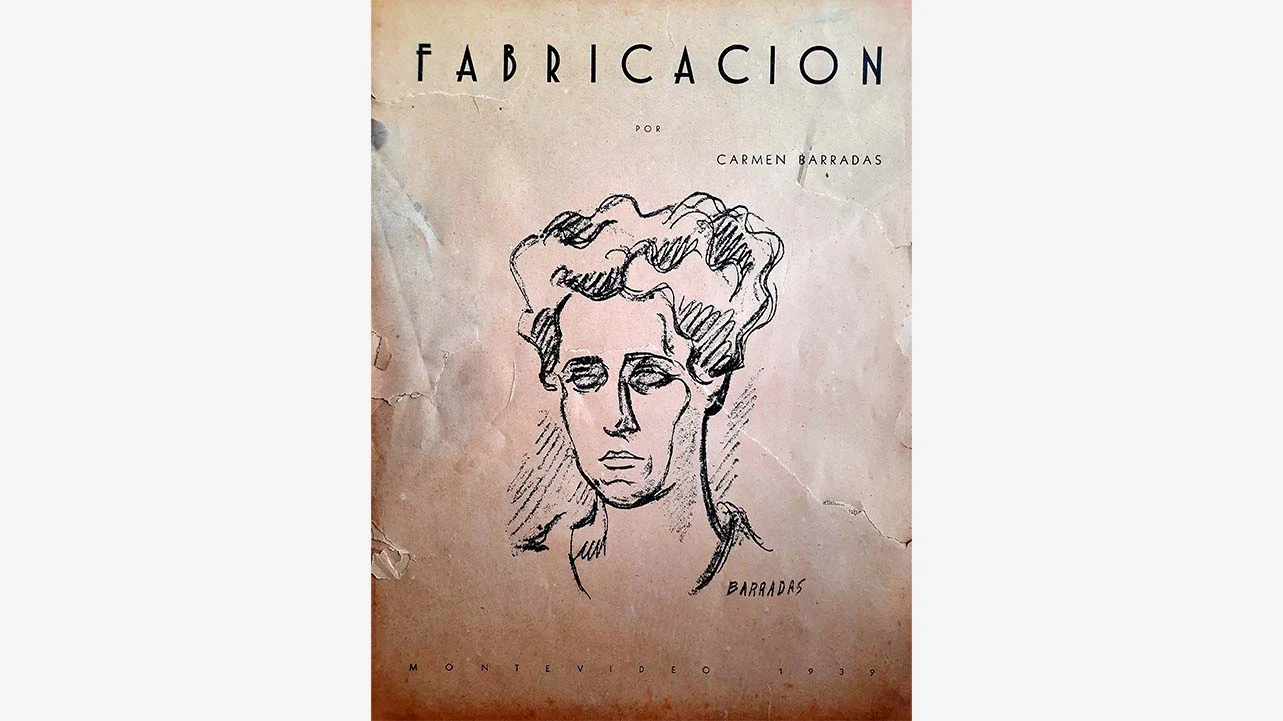

En homenaje a la compositora vibracionista-ultraísta Carmen Barradas (1888-1963) y al centenario de su recital de piano en el Ateneo de Madrid (1922-2022).

“He ahí a mi hermana, figura espiritual y evasiva de estudiante rusa,

feminista inglesa o pianista polaca o austríaca”.

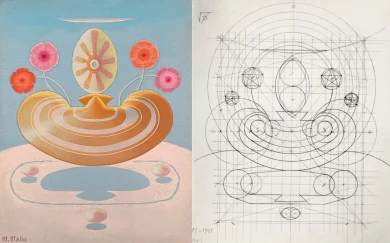

Rafael BarradasEste concierto aborda la música y la poesía sonora de las vanguardias históricas periféricas, como el vibracionismo y el ultraísmo en España o el estridentismo en México, movimientos que reflexionan sobre el sonido y la modernidad, y que tienen una presencia destacada en la reordenación de la Colección. Del vibracionismo y el ultraísmo se interpreta la música de la compositora Carmen Barradas, quien permaneció durante mucho tiempo a la sombra de su hermano, el pintor Rafael Barradas, y cuya aportación a la escena de vanguardia española se empieza a reconocer ahora. Ya en 1920, el cofundador del ultraísmo, Guillermo de Torre, la señaló como la única representante de la “ramificación musical” del movimiento. Así, este concierto supone un reconocimiento y homenaje en el centenario del recital de piano que ofreció en el Ateneo de Madrid en 1922. La música se acompaña de la declamación de poemas ultraístas de carácter fonético publicados en esta misma época.

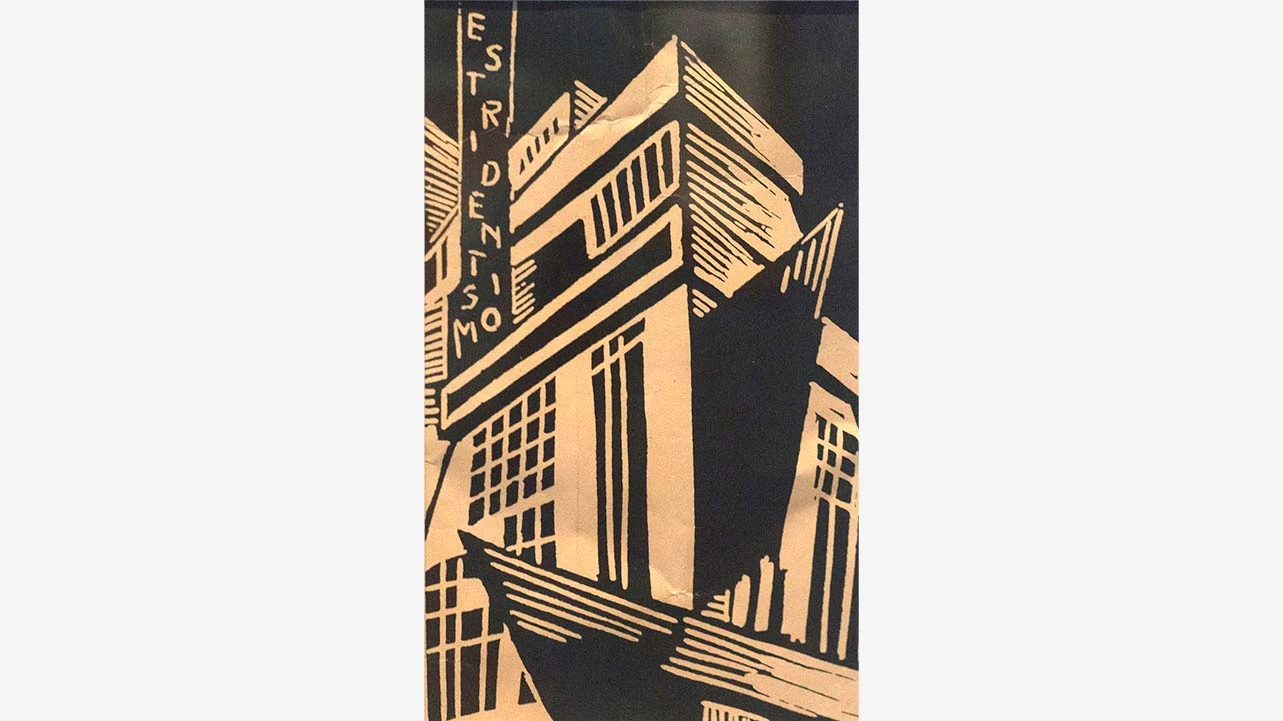

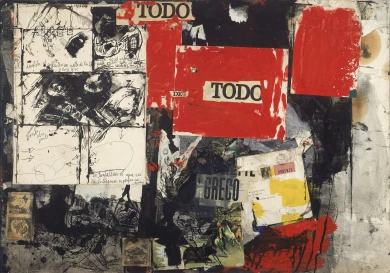

El ultraísmo también influyó en otros movimientos de vanguardia de Latinoamérica, como es el caso del estridentismo mexicano (1921-1927), cuya particularidad estriba en llevar a cabo una proyección política en la praxis social y cultural. Esta fue posible con la participación de los estridentistas dentro del gobierno de Heriberto Jara en el estado de Veracruz (1924-1927) quienes, entre otras iniciativas, rebautizaron la capital, Xalapa, como Estridentópolis. El concierto se realiza en la sala que recoge el mismo nombre, Sala 202.03 Estridentópolis. Una utopía urbana, relacionando los textos de las revistas y libros expuestos con las obras plásticas exhibidas en la misma. Como epílogo del movimiento y del concierto, una obra de arte total une una escultura máscara-megáfono del estridentista Germán Cueto, la música verbal de Michel Seuphor y el ruidismo del futurista Luigi Russolo, realizada en el marco de la exposición Cercle et Carré (1930) en la Galería 23 de París.

Vibracionismo (1917-1920) y ultraísmo (1918-1926)

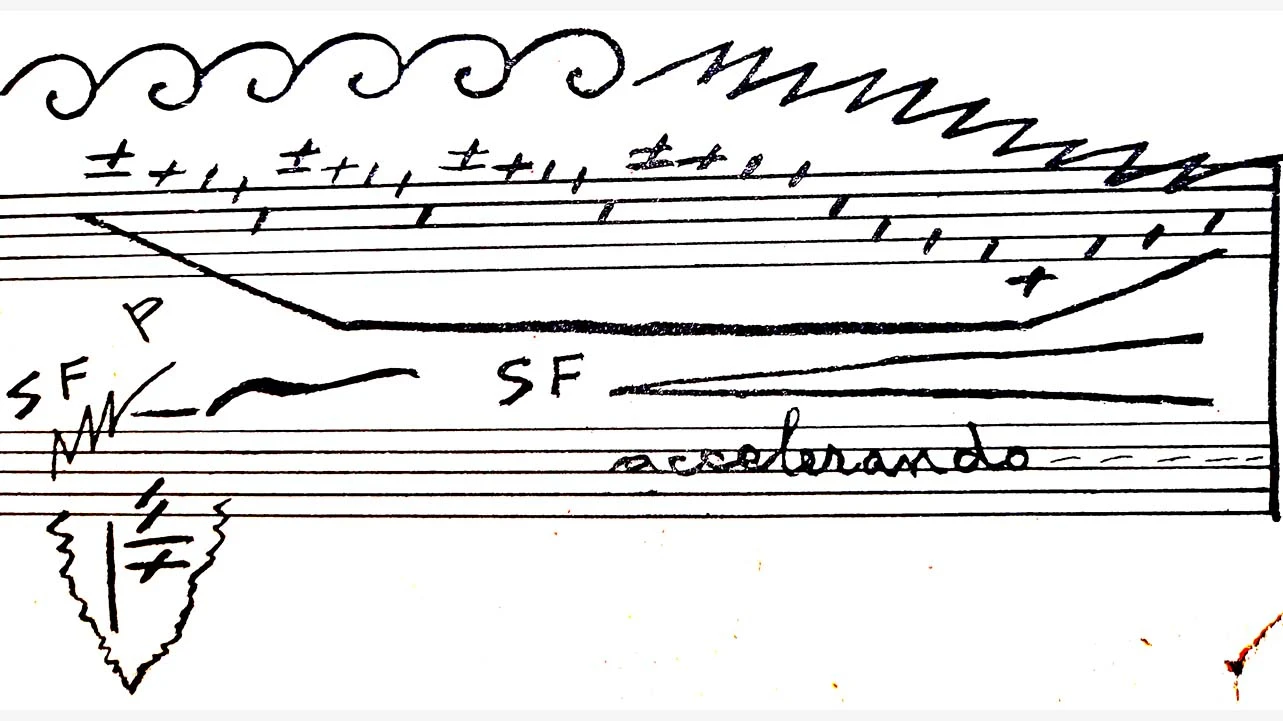

Carmen Barradas. Cajita de música

Piano, ca. 1915Carmen Barradas. Fabricación

Piano y versión MIDI para ruidos de fábrica, 1922Rafael Barradas. Bonanitingui

Dibujo vibracionista, 1917Xabier Bóveda. El tranvía

Poema fonético, 1919Carmen Barradas. Espera el coche

Piano y cascabel, 1923Carmen Barradas. Poema de una calle (Nocturno)

Piano, 1919Lucía Sánchez Saornil. Panoramas urbanos (espectáculo)

Poema, 1921Francisco Vighi. Celestiales fuegos artificiales

Poema, 1920Carmen Barradas. Piratas

Piano, 1923. Manuscrito inconcluso, a partir de un texto del ultraísta José de Ciria y EscalanteCarmen Barradas. Taller mecánico

Piano, 1928. Manuscrito inconclusoJacobo Sureda. Concinación

Poema fonético, 1926Fernando María Milicua. A caballo, río y Martín Pescador

Poema fonético, 1925Rafael Cansinos Assens. Dada medical

Inédito de la Biblioteca Literaria Jacques Doucet. Homenaje al fallido festival ultra-dadá, 1921Estridentismo (1921-1927)

Manuel Maples Arce. Irradiador estridencial

Caligrama, 1923José Pomar. Piano percusivo para Preludio y fuga rítmicos

Extracto de piano con baqueta y trozo de madera, 1932Kyn Taniya. Números

Poema radiofónico, 1924Xavier Icaza. Panchito Chapopote

Lectura extractada del libro, 1926Epílogo estridentista-futurista-abstracción geométrica

Germán Cueto, Luigi Russolo y Michel Seuphor

Recitaciones de música verbal, russolophone y máscara-megáfono, 1930Ficha técnica

Intérpretes

Piano: Patricia Pérez

Voz: Jesús Ge

MIDI: Leopoldo Amigo y Miguel Molina

Máscara-megáfono: Paco Benavent

Radio-cabeza: Rosa Mira

Programa: Miguel Molina Alarcón (Universitat Politècnica de València) y José Luis Espejo