-

18 septiembre, 2013

Eloy Enciso

Arraianos

Ficha técnica: 2012. España, V.O.S.E., idioma original gallego, color, sonido, 70’

Formato de proyección: Blu-ray

Entre el existencialismo y el escepticismo, Arraianos une un tiempo mítico e histórico. En apariencia, articula una reflexión sobre una realidad agraria en extinción con un vocabulario fílmico que concentra referencias a Pedro Costa y a Straub-Huillet. Los arraianos, habitantes de la frontera entre Galicia y Portugal, son sin embargo un pueblo de ficción, interpretados por actores amateur que pronuncian con distancia diálogos extractados de la pieza teatral O bosque (1977), de Jenaro Marinhas. Con la coartada de filmar una identidad, Arraianos muestra los discursos que inventan tal identidad.

-

20 septiembre, 2013

Pablo Cayuela y Xan Gómez Viñas

Fóra

Con la presencia de Xan Gómez Viñas, co-director de la película

Ficha técnica: 2012. España. V.O.S.E., idioma original gallego, color, sonido, 95'

Formato de proyección: Blu-ray

El Manicomio, ¿es una fábrica o es un paisaje? Con esta reflexión comienza un recorrido por la historia del manicomio de Conxo y la represión institucional de la locura. Fundado a finales del s. XIX en la periferia de Santiago, el manicomio concentra uno de los instantes más destacados del movimiento antipsiquiátrico entre 1972-1975, cuando, según uno de los médicos, “buscando liberar al loco nos liberábamos a nosotros mismos”. La película, con ecos de Peter Robinson o Joaquim Jordà, se edifica sobre un atlas visual de documentos que muestra los rastros de una subjetividad resistente.

-

25 septiembre, 2013

Sergio Caballero

Finisterrae

Ficha técnica: 2010. España. V.O.S.E., idioma original polaco, color, sonido, 80’

Formato de proyección: Betacam digital

Con una densa trama de referencias que van desde el Buñuel de La Vía Láctea al Garrel de La cicatriz interior, pasando por la road-movie o el vídeo musical, Caballero alude a un estado acumulativo, pero no ecléctico, de la imagen. Finisterrae narra el periplo de dos fantasmas que, cansados de vivir, deciden hacer el Camino de Santiago para recuperar su condición mortal. Entremedias se suceden situaciones inconexas, representativas de la búsqueda de un sentido extravagante y esperpéntico, capaz de devolver el asombro ante lo que se cuenta.

-

26 septiembre, 2013

Albert Serra

Història de la meva mort

Con la presencia del cineasta. Preestreno nacional

Ficha técnica: 2013. España y Francia. V.O.S.E., idioma original catalán, color, sonido, 140’

Formato de proyección: 35 mm

Al igual que en los monólogos de 200 horas de Goethe, Hitler y Fassbinder de su anterior película, Els tres porquets (2012), Serra presenta una historia crepuscular a partir del texto y su interpretación. Historia de la méva mort narra el lento declive de la civilización europea desde otro anacronismo, el encuentro entre un ilustrado Casanova y un Drácula prerromántico. El libertinaje se plantea como un ejercicio de autonomía y emancipación del sujeto que comienza a ser sustituido por la incertidumbre y la superstición contemporánea.

-

2 octubre, 2013

Sergio Oksman

Una historia para los Modlins

Con la presencia del cineasta

Ficha técnica: 2012. España. V.O.S.E., idioma original inglés, color, sonido, 26’

Formato de proyección: Disco duro

El suplemento emocional del punctum de Barthes ante el realismo de la fotografía es el recurso para contar esta historia. La película sucede en el límite entre lo que es verdad y lo que parece verdad, entre lo que las imágenes documentan y lo que inventan. Un hallazgo de una maleta de retales fotográficos conduce al narrador a un delirante relato que va desde el apartamento de La semilla del diablo hasta un piso en la madrileña calle Pez. Una historia para los Modlins muestra la sofisticación de las poéticas del metraje encontrado.

-

4 octubre, 2013

Oskar Alegría

La casa Emak Bakia

Ficha técnica: 2012. España, V.O., color, sonido, 83’

Formato de proyección: Blu-ray

Este primer largometraje de Oskar Alegría es un complejo artefacto narrativo articulado a partir de la búsqueda de la casa donde Man Ray rodó Emak Bakia (1926), una de las películas fundacionales del movimiento surrealista. Al mismo tiempo, es un ensayo entre los rastros figurativos y materiales de las primeras vanguardias, así como una investigación cercana al viaje iniciático y mistérico, en la que, como un teatro en imágenes, circulan los tipos sociales de comienzos de siglo XX.

-

9 octubre, 2013

Víctor Iriarte

Invisible

Con la presencia del cineasta

Ficha técnica: 2012. España. V.O., color, sonido, 65’

Formato de proyección: Disco duro

Invisible es un juego entre lo que se muestra y lo que se oculta, entre la expectativa de lo que el espectador confía en ver y su negación continua, “ilustrando” el argumento a través de ensayos para una banda sonora. Con una gran influencia de la performance y el videoarte, esta película pone en escena un cine basado tanto en la escucha como en la mirada. El texto, la música o los intertítulos narrativos desplazan la centralidad de la imagen y otorgan al espectador un protagonismo renovado.

-

10 octubre, 2013

Virginia García del Pino

El Jurado

Con la presencia de la cineasta

Ficha técnica: 2012. España. V.O., color, sonido, 60’

Formato de proyección: Blu-ray

A lo largo de 60 minutos El Jurado presenta el relato de un homicidio real narrado por abogados, testigos y acusado durante el desarrollo del juicio. Sin embargo, no existe puesta en escena o documentación en imágenes, solo el primer plano de las caras pixeladas, casi abstractas, de algunos miembros del jurado. Las reacciones sucesivas en su rostro revelan que esta película trata sobre las retóricas de contar y el escepticismo del oyente, convertido ahora en juez.

-

16 octubre, 2013

Óscar Pérez y Mia de Ribot

Hollywood Talkies

Con la presencia de Mia de Ribot, co-directora de la película

Ficha técnica: 2011. España. V.O.S.E., idioma original inglés, color, sonido, 61’

Formato de proyección: Blu-ray

Esta película trata una ficción dentro de la ficción. En los primeros años del cine sonoro, antes del doblaje, Hollywood decide explotar el mercado hispanoparlante duplicando sus películas de mayor éxito con actores españoles. Una importante comunidad de actores, guionistas y técnicos se trasladan desde la España de la República a Los Ángeles con la intención de actuar como dobles e inventar los estereotipos “latinos”. Rodada a partir de fotos fijas y en los espacios abandonados de este proyecto, Hollywood Talkies es la crónica de un fracaso mostrado como una historia de fantasmas.

-

17 octubre, 2013

Adrià Julià

Negative Inchon (from the Notes on the Missing Oh series)

Con la presencia del artista

Ficha técnica: 2012. Viraje, sin sonido, 14’

Formato de proyección: 16 mm

Oh, Inchon!, estrenada brevemente como Inchon (1981), es una superproducción sobre el desembarco norteamericano en la guerra de Corea en 1950. Inchon también es la historia de uno de los mayores fiascos de Hollywood, tachado de racista y colonialista, es retirado de cartelera y llevado a un almacén en apenas una semana. En la serie Notes on the Missing Oh , Adrià Julià explora esta película, su contexto, espacios y discurso como una historia sobre los límites de la industria del cine. Negative Inchon es la proyección en cine de la versión digital de Inchon, subida a Youtube por un usuario anónimo y vuelto a filmar, en negativo, por el artista.

Celebrada el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 sep, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 oct 2013

En años recientes, se ha señalado la exploración de lo real como una de las señas de identidad del cine al margen realizado en España. Este ciclo aborda su reverso, el retorno a una narrativa que, formulada desde la alegoría, las historias apropiadas y el renovado rol del espectador, desborda el espacio del propio relato.

La ficción, dentro de la lógica del discurso fílmico, se articula habitualmente como un sistema cerrado que presenta un mundo estanco y ordenado por el cineasta. El rodaje, según esta idea, responde a la puesta en escena de un rígido control que busca asegurar la traducción del guión a la imagen en movimiento. Por el contrario, las diez películas incluidas en este ciclo se enfrentan a esta condición, descrita por Noël Burch como el “destierro del azar”. A través de distintos medios y enunciaciones, los cineastas y artistas seleccionados entienden la ficción como una multiplicación de la experiencia y un cruce entre las subjetividades que otorgan un sentido que, lejos de ser unívoco, se presenta en un estado continuo de interrogación. Si el cine más ortodoxo se esfuerza en articular un fetichismo de la imagen que, en el sentido dado por Benjamin, logre borrar cualquier vínculo entre ésta y sus medios de producción, las películas incluidas en Historias sin final usan la imagen y su narrativa con una intención opuesta: en tanto que medio para cuestionar quién, cómo y desde dónde se cuenta. El relato, de esta forma, no se plantea como la máscara de lo real, sino como un elemento para ampliar lo real.

El programa de Historias sin final reflexiona sobre distintas maneras de contar. En primer lugar, a partir de los arquetipos fundacionales de la historia, como en el caso de Història de la meva mort de Albert Serra o Finisterrae de Sergi Caballero, tratados ahora desde el esperpento y la alegoría. En segunda lugar, sobre las narraciones desde objetos encontrados y resignificados en el propio relato, como en La casa Emak Bakia, de Oskar Alegría, o Una historia para los Modlins, de Sergio Oksman. En tercer lugar, examinando el mito como la repetición que construye una identidad, ya sea de una comunidad, caso de Arrianos de Eloy Enciso, o de un territorio, caso de Conxo en Fóra, de Pablo Cayuela y Xan Gómez Viñas. En cuarto lugar, mostrando el papel del espectador en la construcción de una supuesta verdad derivada de la pugna entre imagen y lenguaje, como en El jurado, de Virginia García del Pino, o en Invisible, de Víctor Iriarte. Y, por último, desarrollando la propia ficción como un archivo desde el que excavar historias soterradas por la institución “cine”, como en Hollywood Talkies de Óscar Pérez y Mia de Ribot o en Negative Inchon de Adrià Juliá.

En definitiva, Historias sin final muestra una serie de recientes trabajos audiovisuales caracterizados por un nuevo impulso narrativo que, lejos de agotar lo real, lo abre a un nuevo estado irreductible.

Organiza

Museo Reina e ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales)

Itinerancia

Palacio de los Condes de Gabia. Diputación de Granada.

30 de enero-27 de marzo, 2014

Recursos

Folleto de Historias sin final

Itinerancias

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

18 septiembre, 2013 - 17 octubre, 2013

Palacio de los Condes de Gabia. Diputación de Granada

30 enero, 2014 - 27 marzo, 2014

Más actividades

Clínica 2628. Comunidad de escritura e investigación en artes

Febrero – octubre, 2026

Clínica 2628 es un proyecto de acompañamiento y puesta en común de escrituras que nace con la intención de ofrecer un espacio y unos tiempos sostenibles para el trabajo de investigación en arte y cultura. En el contexto de una academia cada vez menos receptiva a las formas en que el pensamiento ocurre y es expresado, quiere rescatar lo académico de su captura neoliberal para recuperar la alianza entre precisión e intuición, trabajo y deseo. También quiere devolver la escritura al común que la hace posible a través de un trabajo de seguimiento de procesos y colectivización de ideas, posiciones, referencias y estrategias.

La propuesta, que resulta de la colaboración entre la Dirección de Estudios del Museo Reina Sofía y el grupo de investigación Artea a través del proyecto i+D Experimenta, se concreta en tres ediciones anuales, concebidas como un espacio de experimentación, discusión y muestra de haceres de escritura críticos con los que propone la academia hoy.

¿Qué fuerzas, formas y procesos se ponen en juego al escribir sobre arte y estética? En la academia, en los museos y en otras instituciones culturales la práctica de la escritura se ve atravesada por lógicas productivistas que ponen en riesgo los ritmos de la investigación y la experimentación. La imposición cientificista implicada en la estructura del paper o la cuantificación de resultados que exigen los criterios de calidad y visibilidad higienizan, de entrada, la rugosidad propia de una escritura entendida desde lo concreto de su lengua: las resistencias fónicas, gráficas, sintácticas y gramaticales que conectan a quien usa esa lengua con la comunidad que esta une y activa. Higienizan también la rugosidad implicada en el mismo deseo de escribir, los caminos intuitivos, claros y confusos que de nuevo conectan a quien escribe con quienes leyeron y escribieron así, participando de un bien común que se descubre y se produce al mismo tiempo.

La progresiva mercantilización del saber puesta en marcha por el capitalismo cognitivo aleja cada vez más la investigación y la producción de conocimiento de las obras, los lenguajes y las prácticas artísticas. Los trabajos de comisariado y archivo, la crítica, las performances o los ensayos contaban con un horizonte de posibilidades formales, emocionales y de imaginación mucho más amplio cuando no se desarrollaban en condiciones de competitividad, indexación o impacto. ¿Sería posible hoy retomar aquellos haceres de manera no nostálgica sino crítica, esto es, recuperar por las formas, y por las formas escritas, la cercanía entre el pensamiento de arte y sus objetos? ¿Cómo escribir de otro modo, a otro ritmo, con no más exigencias que las que una obra de arte lanza a las diferentes formas de ver, de leer, de estar en el mundo?

Paisajes en trance. El cine de Oliver Laxe

Del 5 al 28 de febrero, 2026 – Consultar programa

El Museo organiza durante el mes de febrero una retrospectiva completa de la filmografía de Oliver Laxe. El ciclo dialoga con la obra HU/هُو. Bailad como si nadie os viera, una instalación del autor de Sirāt concebida para el Espacio 1 del Museo Reina Sofía. El programa incluye los cuatro largometrajes realizados hasta la fecha por el cineasta, así como sus cortometrajes y una carta blanca de cuatro sesiones programadas por el autor en correspondencia con sus películas e intereses creativos.

Oliver Laxe representa una de las miradas más radicales del panorama fílmico contemporáneo. Su cine es un espacio resiliente, espiritual y transcultural, impregnado de un nomadismo cultural y social que refleja la vida y las creencias del cineasta, y que, en último término, propone una ética antimaterialista para afrontar nuestro tiempo. Su filmografía se caracteriza por una profunda espiritualidad, un tiempo contemplativo y una conexión íntima con la naturaleza y lo sagrado. En sus películas, Laxe ha abordado temas universales, como la redención o el sentido de la existencia, a través de relatos que se desarrollan en paisajes remotos, rurales y atemporales con atmósferas influidas por el cine de género, como el western o el policíaco. Los personajes de su cine, en su mayoría actores no profesionales, atraviesan territorios físicos a la vez que experimentan viajes interiores insuflados por la culpa, el deseo de reintegrarse en comunidad o la realización de un propósito final que ignoran. La naturaleza, con especial énfasis en el desierto y en el paisaje, es otro personaje más, una presencia viva y panteísta que condiciona y refleja los conflictos humanos. El tiempo dilatado, la atención a la experiencia sensorial y las alusiones a la religiosidad antigua nos sitúan en una concepción meditativa del cine que apela a ser un manifiesto para reencantar el mundo.

En la carta blanca el cineasta ha programado cuatro películas que cartografían sus obsesiones. Highway (1999), de Serguei Dvortsevoy, una ruta por los páramos de Kazajistan a través de un circo ambulante; Las estaciones (1975), de Artavazd Peleshian, una oda al transcurrir del tiempo a través del paisaje; Trás-os-Montes (1976), de António Reis y Margarida Cordeiro, una ficción etnográfica del campesinado portugués en sus rituales y pureza vital; y La isla desnuda (1960), de Kaneto Shindô, la lucha cotidiana de una familia de cuatro miembros en un paraíso natural.

Alberto Greco. Viva el arte vivo

Martes 10 de febrero, 2026 - 19:00 h

Con motivo de la inauguración de la exposición Alberto Greco. Viva el arte vivo, Fernando Davis, comisario de la muestra, y Amanda de la Garza, subdirectora artística del Museo Reina Sofía, conversan en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel sobre la vida y la obra del artista argentino, figura fundamental de la vanguardia experimental.

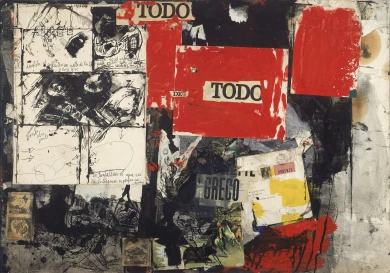

La exposición y la charla toman el título de la proclama «Viva el arte vivo», con la que Alberto Greco (Buenos Aires, 1931- Barcelona, 1965) inundó las calles y los muros de Roma. Para Greco, el arte vivo fue el arte del futuro. Un arte basado en un conjunto de gestos irreverentes e intempestivos, de aventuras abiertas a lo imprevisto que se fundían con la propia vida, que inicia en 1962 y para el que más tarde acuña el término «vivo-dito». En su Manifiesto dito dell´arte vivo, con el que empapeló las paredes de Génova, animaba a entrar en contacto «con los elementos vivos de nuestra realidad: movimiento, tiempo, gente, conversaciones, olores, rumores, lugares, situaciones». También en Madrid irrumpe en la cotidianidad de la calle cuando convoca un «momento vivo-dito» que culmina con la quema de un lienzo pintado de manera colectiva en el barrio de Lavapiés.

Además de fundador del arte vivo, Alberto Greco fue pintor informalista, flâneur queer o poeta y actor ocasional. Esta intensa singladura vital y artística está íntimamente conectada además con su deriva migrante, que comenzó en 1950 en Buenos Aires, pasando por Atacama y Humahuaca, París, Río de Janeiro, São Paulo, Génova, Roma, Madrid, Piedralaves, Nueva York o Ibiza, para terminar abruptamente en Barcelona, donde se quitará la vida poco después de escribir su última gran obra, la novela Besos brujos (1965).

Estas charlas inaugurales, que forman parte de una de las líneas de trabajo principales del Área de Programas Públicos, tienen como objetivo profundizar en los contenidos de las exposiciones organizadas por el Museo desde la perspectiva de artistas, comisariados y especialistas.

![Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme, At Those Terrifying Frontiers Where the Existence and Disappearance of People Fade Into Each Other [En esas fronteras aterradoras donde la existencia y la desaparición de personas se disuelven entre sí], 2019](https://recursos.museoreinasofia.es/styles/small_landscape/public/Colecci%C3%B3n/abbasabourahme.png.webp)

Gaza y el esteticidio

Martes 10 de febrero, 2026 – 16:00 h

«Este seminario examina la destrucción sistemática de la sensibilidad colectiva palestina —lo que podríamos denominar "esteticidio"— que ha acompañado al genocidio y ecocidio perpetrados por Israel en Gaza, y considera las condiciones de la práctica artística en su estela. A lo largo de más de dos años, la demolición de universidades, archivos, museos y bibliotecas no solo ha borrado infraestructuras culturales e intelectuales, sino que también ha atacado la propia posibilidad de la representación. La destrucción de un pueblo ha ido acompañada de la destrucción de su imagen, su historia y su capacidad de ser conocido: el periodismo, la investigación académica y la memoria cultural han sido deliberadamente socavados, con instituciones mediáticas, universidades y museos a menudo cómplices de esta represión. Gaza funciona, en consecuencia, como un espacio de ensayo de un posible futuro global —de fascismo, autoritarismo posliberal, fronteras militarizadas y guerra habilitada por la IA—, un laboratorio de un orden mundial emergente. ¿Qué ocurre entonces con el análisis crítico y la resistencia en estas condiciones? ¿Y qué sucede con la estética y la política?».

—T.J. DemosEste seminario tiene lugar gracias a la invitación del historiador del arte a España por parte de la Fundación Miró. En el contexto del museo, dialoga con una línea de trabajo más amplia en torno a la emergencia climática y las perspectivas decoloniales presentes en el proyecto Museum of the Commons (2023-2026), de la red L’Internationale, de la que el Museo Reina Sofía forma parte; así como con algunas de las preguntas que movilizan el grupo de estudio Estéticas de la paz y tácticas de deserción. Por último, también se inserta en una estrategia más amplia de apoyo y compromiso con la creación artística y discursiva de artistas de origen palestino, que tiene su mejor reflejo en la red TEJA.

Ensemble Sonido Extremo

2 FEB 2026

El ciclo Series 20/21 del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) presenta al Ensemble Sonido Extremo, bajo la dirección de Jordi Francés, con un programa de marcada vocación contemporánea que combina obras de referencia y estrenos absolutos. El barítono Toni Marsol participa en esta propuesta que incluye música de Georg Friedrich Haas, un nuevo encargo del CNDM a Mercedes Zavala que estrenará Aieganz y el estreno absoluto de Pierrot lunaire de Carlos Fontcuberta, concebido como una obra en espejo de la célebre partitura homónima de Arnold Schoenberg.

El programa plantea así un juego de resonancias entre pasado y presente, identidad y transformación, dentro del lenguaje camerístico actual. Una muestra clara de la voluntad del ciclo por acompañar la creación más reciente con intérpretes de referencia en el repertorio contemporáneo.