-

10 mayo, 2016

Jesusa Vega. Historia del arte y "vuelta al orden" (1939): rupturas, continuidades y nuevos escenarios

Esta conferencia reflexiona sobre los objetos, discursos e instituciones de la historia del arte en la primera posguerra, que han determinado gran parte de las metodologías actuales de esta disciplina en España. El 19 de noviembre de 1976, Julián Marías publicó “La vegetación del Páramo”. El que fuera discípulo de José Ortega y Gasset enumeró en su artículo obras, nombres y lugares que desmentían el “páramo cultural” tras la contienda. Entre ellos, los historiadores del arte Diego Angulo, José Camón Aznar, María Luisa Caturla, Fernando Chueca Goitia, Juan Contreras, marqués de Lozoya, Juan Antonio Gaya Nuño, María Elena Gómez Moreno, José Gudiol, Enrique Lafuente Ferrari, José Pijoan Javier Sánchez Cantón o Elías Tormo, quienes facilitaron la continuidad de la disciplina, propiciando la ruptura que tuvo lugar en la universidad y el recién creado CSIC, así como en otros espacios de resistencia y nuevos escenarios de poder, como la Fundación Lázaro Galdiano (1951).

-

17 mayo, 2016

Jordi Gracia. Las disidencias invisibles o las otras resistencias

Presentación: María Dolores Jiménez-Blanco, profesora de Historia del Arte en la Universidad Complutense y comisaria de Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española. 1939-1953.

El nuevo régimen, dispuesto a borrar su vínculo con el pasado liberal y democrático de la Segunda República, silenció la gestación de una disidencia matizada y, a veces, solo testimonial. Jordi Gracia se centra en la importancia de algunas gestualidades culturales e intelectuales que avivaron la idea de que la pretendida uniformidad fue fallida o insuficientemente hegemónica como para arrasar la tradición derrotada en 1939. La conferencia ofrece un método de lectura y relectura de la actividad literaria e intelectual del primer franquismo, en su obscena y sangrienta oscuridad. La informalidad retórica de Josep Pla, la timidez autocrítica de José Luis L. Aranguren o José María Valverde, la exploración intimista y culpable de Luis Rosales o Luis Felipe Vivanco, las frustraciones impacientes de Dionisio Ridruejo, no actuaron únicamente como testimonios de una madurez biológica y ética. Fueron alicientes culturales que fortalecieron la indignidad de un ejercicio intelectual y público inherente a la propaganda o a la repetición de eslóganes culturales y políticos.

-

24 mayo, 2016

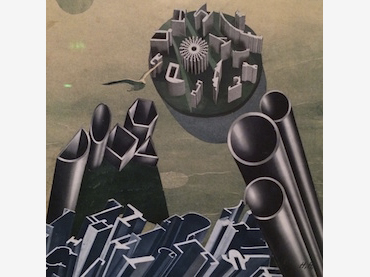

Laurence Bertrand-Dorleac. Bumerán. El retorno de lo reprimido en el arte de posguerra

Presentación: María Dolores Jiménez-Blanco, profesora de Historia del Arte en la Universidad Complutense y comisaria de Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española. 1939-1953.

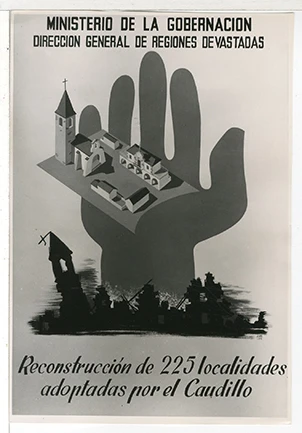

Después de 1945, los países europeos que se aliaron de nuevo con un régimen democrático tras su vinculación con el nazismo y el fascismo utilizaron la palabra "reconstrucción" para justificar una política voluntarista con la que salir de la profunda crisis nacida de la guerra. Sin embargo, esta reconstrucción no habla de las consecuencias de los años sórdidos. Durante la segunda posguerra, la violencia resurge como un bumerán en la creación dañada por la militarización de los cuerpos y de las mentes. Los artistas son quienes expresan la liberación más contundentemente, pero también la persistencia de un trauma profundo, que se manifiesta en el automatismo psíquico, el caos, lo informal, la provocación y el rechazo de los lenguajes utilizados hasta ahora. El mundo y el arte tras 1945 vuelven a agitarse por conflictos nuevos o renovados: la Guerra Fría, el chantaje atómico, la colonización, la guerra de sexos, los trastornos ecológicos y la maquinización.

-

31 mayo, 2016

Mari Paz Balibrea. Otras historias, la Historia: lecciones de Max Aub y el legado del exilio

Presentación: Patricia Molins, coordinadora de exposiciones en el Museo Reina Sofía e investigadora en Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española. 1939-1953.

La figura y la literatura de Max Aub son el hilo conductor para hacer visibles otras maneras de contar la historia de España. A partir de la trayectoria biográfica y literaria del autor en los años cuarenta, se discute sobre la política de la Historia y se reivindica el legado del exilio para desmantelar los residuos de franquismo que aún existen en la historiografía literaria. Desde la posguerra, la versión liberal de la historia literaria se ha narrado como una reconstrucción de la conciencia crítica y democrática desde dentro del país. Esta tesis se apoya en dos pilares: primero, que el falangismo fue en su origen crítico y el germen del renacimiento liberal cuando el “virus” del fascismo se neutralizó; y segundo, que el poder cultural y político del exilio concede el protagonismo de la lucha antifranquista a los que se quedaron. Esta intervención ofrece un contrapunto a tal versión de los hechos, basada en una crítica a la estructura historiográfica que la sostiene.

-

7 junio, 2016

Germán Labrador Méndez. Un poder desdibujado. Tebeos y cultura popular en el archivo de la posguerra española

Desde la década de 1940, los tebeos fueron uno de los dispositivos culturales con más impacto sobre los niños de la guerra. Constituían uno de los escasos ámbitos culturales dirigido a la infancia relegados del programa ideológico del nacional-catolicismo. No es casualidad: al estudiar los orígenes, trayectorias e infortunios de la primera generación de dibujantes de posguerra, el mundo tosco y colorido de sus dibujos se percibe como un ámbito donde se negocia (en plena noche de piedra) la existencia de otros mundos posibles y de otros valores que los gobiernen. A pesar de que muchos cineastas, dibujantes y novelistas han evocado posteriormente el fascinante archivo del tebeo de posguerra, solo han considerado la historia artística y cultural del periodo como una forma de crítica costumbrista o un mero ejercicio de evasión y entretenimiento. Con esta conferencia se busca desmentir el equívoco que aún perdura sobre esta producción: la superposición de las formas estéticas de la posguerra y las de su régimen político.

-

14 junio, 2016

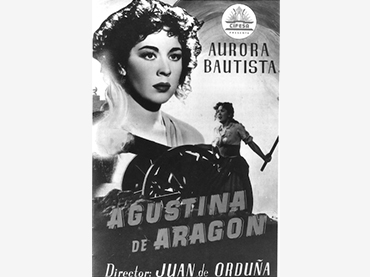

Jo Labanyi. Mujer y cine en la España de posguerra

Presentación: María Rosón. Becaria de investigación en el Museo Reina Sofía y autora de Género, memoria y cultura visual en el primer franquismo (Cátedra, 2016).

El cine del primer franquismo (objeto de duras críticas) refleja una predilección por las protagonistas femeninas poderosas, en contraposición a la pérdida real de los derechos de la mujer conquistados durante la República. Apoyándose en los resultados de su proyecto sobre la historia oral de los espectadores del primer franquismo, Labanyi se centra en el papel de la mujer en el cine español de posguerra, para revelar las contradicciones de la época. A diferencia de la Italia y Alemania fascistas, nuestra industria cinematográfica permaneció en manos privadas y, aunque la censura ofrecía ventajas económicas a las películas defensoras de los “valores nacionales”, las productoras dependían del mercado para distribuir sus películas. El resultado es un cine mucho más complejo, que participa de los gustos y géneros dominantes en otros países (el cine de época, el melodrama, y la comedia ligera) y que cuestiona la idea de que la cultura del primer franquismo fue solo un mero reflejo de la ideología del régimen.

Santos Yubero, Martín. Exhibición deportiva en Ciudad Universitaria. Fotografía b/n, s/f.

Celebrada el 10, 17, 24, 31 may, 07, 14 jun 2016

La etapa de la autarquía en el primer franquismo se presenta como una década ominosa, caracterizada por el triunfo de la estética y la ideología franquista al servicio del nuevo régimen. Este ciclo de conferencias, que acompaña la exposición Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española. 1939-1953, cuestiona esta asunción a través de las miradas de seis historiadores y teóricos de distintas disciplinas y generaciones. La aproximación poliédrica a este periodo contradictorio y convulso sirve para recuperar y analizar las formaciones silenciosas de la disidencia cultural, la realidad del exilio (exterior e interior), las formas de lo popular (como un espacio de juego y transgresión), la idea de sacrificio en la pintura y la persistencia de la nostalgia y de la herida en los textos literarios. El título del ciclo hace suyo aquel poemario de Blas de Otero, Ángel fieramente humano (1950), que, junto a Hijos de la ira (1944) de Dámaso Alonso, determinan esta década como una época de supervivencia y crudeza.

El ciclo de conferencias se estructura en torno a la investigación compartida que ofrece el campo de los estudios culturales. La intención es abrir el enfoque para que el discurso no configure un nuevo canon, fruto del estudio aislado de obras y episodios artísticos ampliamente ignorados. Por el contrario, presentamos un complejo entramado en el que el debate sobre la producción artística sea indisociable del análisis de los modos de vida y la cultura material de lo cotidiano en una época de exaltación y nostalgia, marcada por la expansión del poder.

Organiza

Museo Reina Sofía

Participantes

Mari Paz Balibrea es profesora de estudios culturales en el Departamento de Cultures and Languages de Birkbeck, University of London. Ha publicado En la tierra baldía. Manuel Vázquez Montalbán y la izquierda española en la postmodernidad (El Viejo Topo, 1999) y Tiempo de exilio. Una mirada crítica a la modernidad española desde el pensamiento republicano en el exilio (Montesinos, 2007). Es coordinadora, co-editora y co-autora del proyecto Líneas de fuga. Hacia otra historiografía del exilio cultural republicano español (Akal, 2017) y trabaja en este momento en la co-edición del libro colectivo María Zambrano amongst the philosophers: A reconsideration.

Laurence Bertrand-Dorleac es profesora de historia del arte en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Es autora de Histoire de l’art. Paris 1940-1944 (Publications de la Sorbonne, 1986), Art of the Defeat. France 1940-1944 (Getty Research Institute, 2008), L'ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960 (Gallimard, 2004) y Après la guerre (Gallimard, 2010), entre otras publicaciones. Además, ha co-comisariado la exposición L’art en guerre, France 1938-1947 (Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 2012 y Guggenheim de Bilbao, 2013) y comisariado Les désastres de la guerre. 1800-2014 (Louvre-Lens, 2014).

Jordi Gracia es catedrático de literatura española en la Universidad de Barcelona. Ha escrito Estado y cultura. El despertar de una conciencia crítica (Anagrama, 1996), La resistencia silenciosa (Anagrama, 2004) o A la intemperie. Exilio y cultura en España (Anagrama, 2010). Es también autor de La vida rescatada de Dionisio Ridruejo (Anagrama, 2008) y co-autor junto a Domingo Ródenas de la historia literaria Derrota y restitución de la modernidad: 1939-2010 (Crítica, 2011). Su último libro es la biografía cultural José Ortega y Gasset, (Taurus, 2014).

Jo Labanyi es catedrática de literatura y cultura españolas en la New York University. Especialista en estudios culturales y en la historia cultural de la España moderna, sus publicaciones más recientes son Spanish Literature (Oxford University Press, 2010) y A Companion to Spanish Cinema (Blackwell, 2015), editado junto a Tatjana Pavlovic. Es co-autora de A Cultural History of Modern Spanish Literature y Cinema and the Mediation of Everyday Life in 1940s and 1950s Spain: An Oral History (ambos libros en preparación). Además, está escribiendo un estudio monográfico sobre el cine español entre 1939 y 1953, titulado provisionalmente Reading Cinema under Dictatorship. Es fundadora y directora del Journal of Spanish Cultural Studies.

Germán Labrador Méndez es profesor de literatura e historia cultural en la Universidad de Princeton. Ha dedicado dos libros al estudio de los movimientos contraculturales y al uso activista de la literatura durante los años setenta, como Letras arrebatadas, Poesía y química en la transición española (Devenir, 2009) y Culpables por la literatura. Imaginación política y contracultura en la transición española (1968-1984) (de próxima aparición). En la actualidad investiga sobre las producciones efímeras y las formas de resistencia política que han tenido lugar en los últimos años en España, en un proyecto cuyo título tentativo es Luces efímeras. La lógica cultural de la crisis española.

Jesusa Vega es catedrática de historia del arte moderno y contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido investigadora invitada en el Department of Iberian & Latin American Studies, School of Arts, Birkbeck, University of London y ha ocupado la Cátedra Rey Juan Carlos I de Cultura Española, New York University, durante 2011. En la actualidad es investigadora principal en el proyecto La Historia del Arte en España: devenir, discursos y propuestas. Además de la cultura visual de los siglos XVIII y XIX, ha escrito sobre historia y metodología de la historia del arte, destacando la publicación El descubrimiento del arte español. Cossío, Lafuente, Gaya Nuño (Novatores, 2008), junto a Javier Portús, y los artículos “Del pasado al futuro de la Historia del Arte en la Universidad Española” (Ars Longa. Cuadernos de Arte, 2007) y “Points de repère pour l'histoire de l'art en Espagne” (Perspective, 2009).

Más actividades

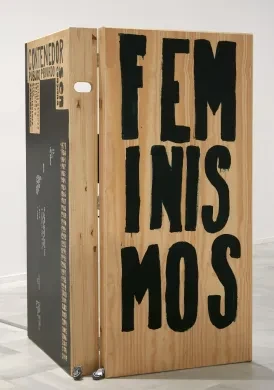

Las décadas prodigiosas

Lunes y miércoles, del 18 de marzo al 6 de mayo, 2026 - 18:30 h

El arte español de finales del siglo pasado, marcado por la transición política y la apertura al exterior, logra una cierta normalización que —aunque discutida— refleja una producción diversa, dinámica y llena de tensiones. Este curso quiere ofrecer una mirada general de la época a través de cuestiones como la reflexión sobre los géneros tradicionales, la irrupción de lo fotográfico y lo tecnológico o las nuevas áreas de exploración artística, como el cuerpo y el género.

El programa otorga pues un lugar específico a acontecimientos históricos como la institucionalización del sector, la preponderancia de la cultura popular y la crisis del sida. Esta progresiva relación del arte con lo real —es decir, las funciones y las limitaciones de la actividad artística en el «ahora» — se constituye como el debate conductor de todo el siglo y persiste, además, en el presente.

Intergeneracionalidad

9 ABR 2026

Este ciclo está organizado por equipoMotor, un grupo de adolescentes, jóvenes y personas mayores que han participado en proyectos comunitarios educativos del Museo Reina Sofía. El programa consiste en cuatro bloques temáticos alrededor de lo monstruoso.

Esta sesión mira al cine como un lugar donde desmontar la idea de una única historia y un único tiempo. Desde una perspectiva decolonial y queer se exploran películas que rompen la línea recta del pasado-presente-futuro, que mezclan memorias, ralentizan el progreso y dejan espacio para ritmos que no suelen tener cabida en los relatos oficiales. Aquí las imágenes abren grietas por las que aparecen cuerpos, voces y afectos que trastocan el archivo y cuestionan quién narra, desde dónde y para quién. La propuesta es sencilla y ambiciosa a la vez: usar el cine para imaginar otros modos de recordar, de pertenecer y de proyectar futuros que todavía no hemos podido vivir.

Mirar de cerca. Píldoras formativas

Del 16 al 26 de marzo, 2026 - Consultar programa

Las colecciones de la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Reina Sofía son accesibles a cualquier persona interesada. Este programa está destinado a facilitar el acceso a estos recursos a través de varios talleres centrados en aspectos clave como el manejo básico del catálogo, las revistas y otras publicaciones seriadas, los archivos, las bases de datos y LaDigitaldelReina.

Este proyecto se desarrolla en el marco de Mirar de cerca, una de las líneas que configuran el programa de mediación Casi libros, enfocado en dar a conocer los fondos de la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo y difundir las herramientas especializadas para la investigación en el arte y la creación contemporánea, a través de talleres, cursos y guías temáticas.

Remedios Zafra

Jueves 19 de marzo, 2026 - 19:00 h

La Cátedra José Luis Brea, dedicada a la reflexión en torno a la imagen y la epistemología de la visualidad en la contemporaneidad, inaugura su programación con la conferencia de la ensayista y pensadora Remedios Zafra.

«Que el auge antifeminista contemporáneo se construya como un impulso antiintelectual no es casual y ambas tendencias se alimentan mutuamente. Para posicionar un discurso reaccionario que defiende la desigualdad de las personas es preciso cuestionar los estudios y políticas de género, pero también devaluar los pilares del conocimiento donde estos se han construido con mayor intensidad en las últimas décadas, maltratando además su sostén institucional: universidades, centros de arte e investigación y cultura académica.

El feminismo ha estado profundamente unido a la celebración del pensamiento humanista más comprometido, y los periodos de ilustración y los momentos de transición hacia formas sociales más justas y sostenidas en la educación han sido aquellos en los que la reivindicación feminista ha surgido con más fuerza. La conciencia y logros de igualdad aumentan cuando la educación es una protagonista social, de forma que desvalorizar el trabajo intelectual también contribuye a dañar el feminismo y viceversa, en tanto que el vínculo entre el conocimiento y el feminismo no es solo conceptual e histórico, es también un vínculo íntimo y político. Hoy el antifeminismo es usado a nivel global como adhesivo simbólico de movimientos de ultraderecha, paralelamente a la devaluación de los saberes y conocimientos que emergen de la universidad y la ciencia, maltratados por bulos y desinformación en las redes y desde la espectacularización de la vida mediada por pantallas. Son consecuencias no ajenas a la primacía de un valor escópico que desde hace tiempo denosta el pensamiento y posiciona lo más visto como lo más valioso en la mediación normalizada de la tecnología. Esta inercia convive con proclamas tecnolibertarias que reactivan un patriarcado que usa el resentimiento de muchos hombres como forma seductora y cohesionadora para mantener y azuzar privilegios en el nuevo mundo como tecnoescenario.

En esta conferencia se aborda este contexto epocal profundizando en la sincronía de estos auges desde un paralelismo añadido en las formas de dominio patriarcal y tecnolaboral. Un paralelismo en el que el feminismo y el trabajo intelectual tanto están siendo damnificados como lanzando señales de que en ambos descansan respuestas emancipadoras frente a los actuales giros reaccionarios y de neutralización crítica. Esta sintonía hablaría además de cómo la perversa base patriarcal que convierte a las mujeres en mantenedoras de su propia subordinación tiene su equivalente en la autoexplotación alentada de los trabajadores culturales; en la legitimación del capital afectivo y del capital simbólico como pagos suficientes; en el desdibujamiento de los límites entre vida y trabajo y en el aislamiento doméstico; o en la presión de agrado y complacencia como forma patriarcal extendida, hoy vinculada con el entusiasmo fingido de trabajadores precarios, pero también con la adulación tecnológica. Como respuesta a la resistencia y acción intelectual posible, el patriarcado ha vinculado a las feministas con un futuro que se aventuraba desdichado para ellas igualando «pensamiento y conciencia» a infelicidad, allí donde estos justamente han sido (y siguen siendo) resorte de autonomía y emancipación».

— Remedios Zafra

27 Jornadas de Conservación de Arte Contemporáneo

Miércoles 4 y jueves 5 de marzo, 2026

Los días 4 y 5 de marzo de 2026 se celebran las 27 Jornadas de Conservación de Arte Contemporáneo, organizadas por el Departamento de Conservación-Restauración del Museo Reina Sofía, con el patrocinio de Fundación Mapfre. Se trata de un encuentro internacional que tiene como objetivo compartir y debatir experiencias e investigaciones, abrir nuevas vías de estudio y reflexionar sobre la conservación y la práctica profesional de restauración.

Esta edición se lleva a cabo de forma presencial y virtual, de manera simultánea, mediante intervenciones de 20 minutos, seguidas de 5 minutos de preguntas.