-

Jueves 27 de abril, 2023 / Edificio Nouvel, Auditorio 200

Sesión 1

17:00 h Solaridades de luz y oscuridad: imaginando futuros poshumanos

Conferencia

—A cargo de Alejandro Rivero VadilloDesde las humanidades ambientales, esta conversación nos aproxima a nuevas formas de imaginar el futuro del Homo sapiens en el Antropoceno. Ya sea a través del prisma tecnoptimista de las ficciones solarpunk o incluso de las naturalezas “profundas” de la ecopoética del black metal, en los últimos años han surgido nuevos imaginarios de futuro que demuestran no solo que no hay un único horizonte de escenarios climáticos posibles, sino que estos no tienen por qué convertirse en el territorio apocalíptico y ecocida que se ha enunciado tradicionalmente desde la ciencia ficción del siglo XXI.

17:40 h Pausa

18:00 h Epífita. Plantas, simientes y nuevos imaginarios

Presentación performativa

—A cargo de Side ThinkersPresentación del proyecto Epífita y sus motivaciones, contextualizando las actividades que conforman todo el programa. Adoptar un pensamiento ecológico que favorezca el bienestar del planeta en su totalidad, equivale a reconocer la intimidad entre el ser humano y lo no humano y aceptar sus diferencias. Un modo de habitar o aproximarse a esos espacios de vulnerabilidad es el ejercicio poético, así como el modo en que este se entreteje con el territorio, la animalidad, el mundo vegetal y el feminismo. Como dice la escritora y activista medioambiental Terry Tempest Williams: “Queremos sentir tanto la belleza como el dolor de la era en la que vivimos. Queremos sobrevivir sin entumecernos”.

18:20 h Polinizar (con)tacto. Bioinspiración, políticas y poéticas del porvenir

Conversatorio

—Participan: Paco Calvo, Malú Cayetano, Elena Lavellés y Emilio Santiago Muiño

—Modera: Maria José ParejoUna conversación guiada por aquellos conceptos que aborda Epífita, que también se encuentran entre las líneas de investigación de las invitadas. El disparador de la conversación es la noción de futuro. ¿Es posible imaginar sin una noción de porvenir clara o es la imaginación la que la crea? ¿Cómo altera nuestra percepción, lenguaje, deseos y miedos una noción de futuro atravesada por diferentes crisis (epistemológicas, climáticas, económicas, fronterizas, entre otras)?

-

Jueves 27 de abril, 2023 / Punto de encuentro: Edificio Nouvel, Auditorios, Vestíbulo

Sesión 2

20:00 h Wetland en deriva

Recorrido sonoro

—A cargo de Clara BreaUn recorrido por el Museo desde el vestíbulo de los auditorios Nouvel hasta el jardín, que plantea la escucha en deriva de un extracto de Wetland, una pieza sonora compuesta y grabada en septiembre de 2019 en el delta del Ebro, uno de los entornos más amenazados por el cambio climático de la península ibérica. A través de su obra, Clara Brea toma el paisaje sonoro como fuente de inspiración y reivindica el acto de escuchar como una posible herramienta de reflexión y cambio.

20:15 h Sorbito

Happening

—A cargo de Ainhoa Hernández EscuderoSorbito es un proyecto en el que el lenguaje escénico se expande a un cuerpo colectivo, rompiendo cualquier barrera entre artista y público y fomentando una experiencia colectiva a través de la ingesta y lo relacional. Plantea una colaboración con hierbas medicinales a modo de intercambio, imaginando el encuentro de las membranas celulares humanas y las paredes celulares de las plantas. Los sorbitos son pequeñas muestras bebibles y aromáticas. Cada uno tiene una materialidad concreta y está elaborado con una hierba con propiedades específicas. El proyecto parte del estudio de la herbología y las tradiciones curativas premodernas, resituando estas prácticas —históricamente asociadas a los saberes de las mujeres— en la contemporaneidad.

¿Qué ocurriría si, como plantea Sepideh Ardalani, la relación planta-humano la pensáramos no como unilateral, sino como una interacción entre dos agentes que se encuentran para coperformar un proceso? ¿Y si pensamos que en el proceso de hervir, oler e ingerir una hierba se nos incorpora también su conocimiento? ¿Cómo podemos pensar en las prácticas de sanación premodernas desde las herramientas que nos aporta la contemporaneidad?

Epífita. Polinizar (con)tacto

Bioinspiración, políticas y poéticas del porvenir

Celebrada el 27 abr 2023

Epífita es un proyecto, impulsado por la asociación cultural Side Thinkers y dirigido por Vanesa Viloria, que investiga nuevas formas de afrontar la crisis ecosocial desde la observación del mundo vegetal como una manera de aprender otras formas de vida, comunidad y futuro. En esta ocasión se lleva a cabo en el Museo Reina Sofía Polinizar (con)tacto, un programa compuesto por dos propuestas artísticas y dos conversaciones con agentes y profesionales vinculados a las humanidades ambientales, la creación artística, la ciencia y el activismo climático.

Partiendo de la hibridación de lenguajes y disciplinas, esta propuesta intenta desbordar la hegemonía del lenguaje académico como medio de transmisión de conocimiento, poniendo en valor otras narrativas, como la ficción o la poesía, y atendiendo a los sentidos.

Bioinspiración, políticas y poéticas del porvenir, subtítulo de la actividad, subraya los ejes sobre los que se construye. El primero es la bioinspiración y cómo a través de la escucha y la observación atenta a nuestro entorno podemos abrir nuevos imaginarios y encontrar antídotos ante los escenarios del colapso. Luego están las políticas y poéticas del porvenir: términos enlazados, codependientes porque, teniendo en cuenta los nuevos paisajes de futura desolación, es necesario inventar nuevas narrativas que se desborden del papel y pasen a los gestos, a la acción y delicadeza, como dice la poeta y veterinaria María Sánchez. En el gesto político, como en el poético, puede que lo más complejo sea enunciar lo sencillo. Lo más poderoso y desafiante ante el porvenir es el deseo de abatir el discurso de la supervivencia para alcanzar una vida vivible.

El orden de las diferentes actividades que configuran este programa se encadenan como un tránsito inmersivo, una fluctuación “de fuera a dentro del lenguaje” y viceversa. Así se plantea jugar con las propias lógicas del relato, donde los territorios nativos de los tres actos (inicio, nudo y desenlace) se erosionan a favor de unas temporalidades oscilantes para mirar —desde diferentes perspectivas— las diversas nociones y posibilidades de futuro que nos acechan.

Comisariado

Raquel G. Ibáñez y Vanesa Viloria

Organiza

Museo Reina Sofía

En el marco de

Participantes

Clara Brea desarrolla su trabajo en las intersecciones entre el arte sonoro, la fonografía y la música electrónica. Su interés por las grabaciones de campo nace del impulso de vincular su práctica musical a asuntos de índole ecológica y social, utilizando el ambiente acústico como una herramienta para transmitir sus preocupaciones y afectos por el mundo que nos rodea. Ha participado en eventos como CALMA, Eufònic o DC Listening Lounge. También ha sido artista residente en Matadero Madrid.

Paco Calvo es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia y dirige el Laboratorio de Inteligencia Mínima (MINT Lab) de la Universidad de Murcia. Sus intereses de investigación abarcan ampliamente las ciencias cognitivas, con especial énfasis en la inteligencia vegetal, la psicología ecológica y la ciencia cognitiva situada. Ha colaborado con la Office of Naval Research de Estados Unidos investigando fuentes de inspiración vegetal para la robótica y la inteligencia artificial.

Malú Cayetano es paisajista, colabora con diferentes proyectos relacionados con la transformación social del hábitat, la regeneración urbana, la restauración ecológica y la producción artística y cultural. Emplea metodologías participativas y fórmulas para la activación del compromiso público con la visibilización de los procesos naturales en contextos urbanos. Le interesan los debates sobre la posición de las personas respecto a la biosfera y la capacidad de las prácticas artísticas como mediadoras entre ciudadanía, ecología y territorio.

Elena Lavellés es artista visual, cineasta e investigadora. Su trabajo de investigación teórica y de campo explora correspondencias entre estratos sociales y capas geológicas. Ha formado parte del Whitney Museum Independent Study Program (Nueva York) y recibido diferentes premios, becas y residencias internacionales. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en MeetFactory (Praga), CalArts (Los Ángeles), Museo Alberto Mena Camaño (Quito), Institute of Contemporary Arts of Singapore (Singapur), Centro Cultural de España en Méxicoy Matadero Madrid.

Raquel G. Ibáñez es artista y curadora, interesada en los umbrales y/o espacios liminares, el sonido como forma de escritura o desarticulación de la palabra, y su confrontación con la imagen visual. Es cofundadora del colectivo El Banquete y la plataforma musical Possible Others. Actualmente es residente en Matadero Madrid como integrante del grupo de estudio Una fiesta salvaje. Ha desarrollado proyectos para el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), Azkuna Zentroa, La Casa Encendida, Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), TEA Tenerife, Hangar o hablarenarte.

Ainhoa Hernández Escudero es coreógrafa y forma parte del colectivo Twins Experiment y el proyecto curatorial Saliva. Ha mostrado su trabajo en Frascati Ámsterdam, Come Together, Bâtard Festival de Bruselas, La Casa Encendida, Gessnerallee Zürich, Museo del Chopo, Espai nyamnyam o La Caldera. Ha recibido el premio 3Package Deal de Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en la categoría de danza, y el apoyo del International Choreographic Arts Centre (ICK), Fonds Podiumkunsten / Balkonscènes, CA2M, Injuve o el Centro Coreográfico Canal.

Alejandro Rivero Vadillo estudió Lenguas Modernas y Traducción y Estudios Ingleses en la Universidad de Alcalá, también es investigador en el Instituto Franklin que pertenece a la misma. Es editor asistente en la revista Ecozon@, miembro del Grupo de Investigación en Ecocrítica y el Laboratorio de Estudios del Futuro. Aborda la filosofía poshumanista y el pensamiento en torno a la ecología y la tecnología reflejado en la literatura, música y cine.

Emilio Santiago Muiño es doctor en Antropología Social y científico del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). También investiga sobre la antropología de la crisis climática. Entre 2016 y 2019 fue director técnico de medioambiente en el Ayuntamiento de Móstoles. Ha sido docente en la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Zaragoza y el Programa de Estudios Independientes del MACBA. Actualmente codirige junto a Jaime Vindel el proyecto de investigación Humanidades Energéticas.

Vanesa Viloria es gestora cultural y curadora, interesada en los comunes urbanos, la creación colectiva y la autorepresentación y su potencia para desarticular mecanismos hegemónicos. Ha trabajado en Matadero Madrid y la Fundación COTEC para la Innovación. También ha presidido Side Thinkers desde su fundación hasta su reciente labor como asesora de políticas culturales. Actualmente se interesa por la ecología cultural y el derecho a la cultura.

Más actividades

Dificultad. Formas y efectos políticos del desvío en la escritura y el arte contemporáneo

23 de febrero – 14 de diciembre, 2026 – Consultar programa

Dificultad. Formas y efectos políticos del desvío en la escritura y el arte es un grupo de estudio orientado a pensar cómo ciertas prácticas artísticas y culturales contemporáneas se resisten a la referencialidad que domina las lógicas de producción y consumo del arte actual. Esta propuesta pone en su centro los conceptos de dificultad y desvío, bajo los que convoca a todo procedimiento capaz de evitar la absorción de las formas artísticas por un sentido que aparece como si fuera anterior e independiente de su expresión. Al garantizar la perceptibilidad de sus lenguajes, la dificultad invita a pensar el sentido como efecto de una tensión significante; es decir, como una actividad productiva y creativa que, desde la materialidad de los objetos artísticos, libera la experiencia estética del mandato representacional y a quienes participan en ella de la pasividad asociada a las tareas de mímesis y descodificación.

La economía de la norma referencial traduce la lógica social del capitalismo, donde operan formas insidiosas de captura de subjetividad y sentido. A principios de los ochenta, y adoptando un esquema marxista, el poeta Ron Silliman señaló que esta lógica consistía en separar el lenguaje de cualquier marca, gesto, grafía, forma o sintaxis que lo vinculara a las condiciones de su producción, quedando, así, fetichizado (como sin sujeto), y alienando a sus usuarios en un uso del que no son responsables. Esta doble desposesión cifra la estrategia política de la objetividad referencial: sin sujeto y sin marca de su propia consistencia, el lenguaje es solamente objeto, esa realidad en la que desaparece.

Los usos políticos de la referencialidad, hoy más sofisticados que nunca, sostienen también la fase neoliberal-extractivista del capitalismo que atraviesa política, económica y estéticamente las sociedades actuales. Contra ellos emergen prácticas artísticas fugitivas que, desde los estudios negros, queer y otras posiciones críticas subalternas, rechazan los límites objetivos de lo que existe, inventan formas para nombrar lo que está fuera de lo ya nombrado, y devuelven a los sujetos la capacidad de participar en los procesos de emisión e interpretación.

Leída desde el trabajo artístico, a la captura objetiva de la referencialidad se le puede llamar transparencia. Mirada desde un contrato social que reproduce la desigualdad sobre posiciones identitarias fijas, lo que en esta objetividad se transparenta son, precisamente, los discursos que sostienen el statu quo de la dominación. Frente al infierno de esos discursos, la intención de este grupo es explorar de forma colectiva, a partir de obras desviadas o fugitivas, el paraíso del lenguaje que Monique Wittig encontró en las prácticas extrañadas de la literatura. Porque la potencia política de la dificultad —esto es, su contribución a la utopía de una lengua libre entre iguales— pasa por hacer ver, primero, sus propios desvíos, desde ahí la norma que esos desvíos transgreden, y, por último, la estrechez de una norma que en ningún caso agota las posibilidades de decir, significar, referir y producir un mundo.

Desde esta denuncia de la alienación, fetichización y captura referenciales, Dificultad. Formas y efectos políticos del desvío en la escritura y el arte atiende a las estrategias de resistencia que llevan a cabo artistas y poetas de la contemporaneidad. Su interés se orienta a propuestas tan evidentemente difíciles o esquivas como las de Gertrude Stein, Lyn Hejinian, Theresa Hak Kyung Cha, Kameelah Janan Rasheed, Kathy Acker, María Salgado o Ricardo Carreira, y tan en apariencia sencillas como las de Fernanda Laguna, Felix Gonzalez Torres o Cecilia Vicuña, entre otros ejemplos que pueden ser añadidos según los deseos y las dinámicas del grupo.

Las diez sesiones del grupo de estudio, desarrolladas entre febrero y diciembre, combinan seminarios teóricos, trabajo con obras de las Colecciones y con exposiciones del Museo, talleres de lectura y aperturas al público. Todas estas modalidades sirven como espacios de encuentro para pensar en común ciertos problemas de poética —es decir, algunas cuestiones políticas— de la escritura y del arte actual.

Dificultad. Formas y efectos políticos del desvío en la escritura y el arte inaugura la línea de investigación Adiós, representación, con la que la Dirección de Estudios del Museo Reina Sofía se propone explorar la emergencia de prácticas artísticas y culturales contemporáneas que se alejan de la representación como estrategia estético-política dominante, y dirigen su atención hacia lenguajes artísticos que cuestionan la tendencia de señalar, nombrar y fijar, para abogar por estéticas fugitivas. A lo largo de sus tres años de duración, la línea de investigación se materializa en grupos de estudio, seminarios, proyecciones y otro tipo de programación pública.

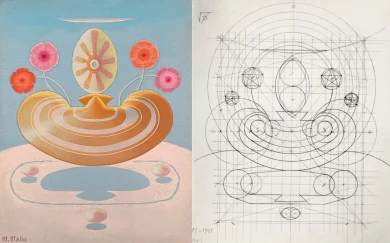

RECREO #1. Maruja Mallo. Máscara y compás

Miércoles, 18 de febrero, 2026 - 17:30

RECREO #1. Maruja Mallo: Máscara y compás propone un acercamiento a la figura y la obra de Maruja Mallo como recurso para la práctica educativa en el aula. Dirigida a docentes de Educación Primaria y Secundaria de cualquier contexto territorial, esta formación se celebra en modalidad online con el objetivo de diseminar el trabajo de la artista gallega más allá de los muros de la exposición retrospectiva que acoge el Museo Reina Sofía.

La sesión se estructura en torno a dos líneas: por un lado, la naturaleza y su diálogo con la geometría en las composiciones de la artista; por otro, la mirada sobre lo popular, prestando especial atención a las verbenas y al mundo rural. A partir de estos ejes se exploran los vínculos entre la obra de Maruja Mallo y los contenidos de diferentes materias, así como su potencial para activar formas de aprendizaje transversales y creativas. Cada bloque incluye propuestas y dinámicas prácticas pensadas como punto de partida para el diseño de actividades educativas.

Este taller forma parte del ciclo de formación online para profesorado RECREO. Organizado por el Área de Educación del Museo Reina Sofía en diálogo con el colectivo Cápsula Cultura, RECREO combina la reflexión con propuestas prácticas adaptables a distintos niveles y contextos de enseñanza, además de fomentar el intercambio de experiencias entre docentes.

Algorave. Compartiendo código vivo

Jueves 12 de febrero, 2026 - 19:30 h

La actividad Algorave. Compartiendo código vivo celebra, en diálogo con la exposición Oliver Laxe. HU/هُوَ. Bailad como si nadie os viera, la cultura del código abierto y la música electrónica. Se trata de una muestra-concierto en la que el alumnado de Sonología y Composición del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM) pone cuerpo y sonido a los aprendizajes activados durante las VI Jornadas de Creación Sonora del RCSMM celebradas del 10 al 12 de febrero de 2026.

Al inicio de esta Algorave se introduce a las personas asistentes en algunos datos básicos de la cultura del live coding y en nociones elementales que les permitan seguir, a través de proyecciones, el proceso compositivo en tiempo real. A continuación, la música corre a cargo del alumnado del RCSMM, acompañado y respaldado por participantes de Toplap Madrid, colectivo de referencia en la práctica comunitaria y horizontal del live coding.

Este encuentro nace del compromiso didáctico del equipo de Educación del Museo Reina Sofía con el alumnado y el profesorado del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM), colaboración iniciada en 2023 con el proyecto Una grieta: Escúchame a través de los oídos de un extraño.

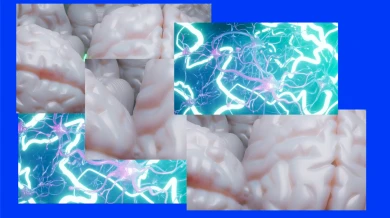

El monstruo del trabajo

12 FEB 2026

Este ciclo está organizado por equipoMotor, un grupo de adolescentes, jóvenes y personas mayores que han participado en proyectos comunitarios educativos del Museo Reina Sofía. El programa consiste en cuatro bloques temáticos alrededor de lo monstruoso.

Esta segunda entrega propone abordar el cine como un lugar desde el que se visibilizan el trabajo cultural y los procesos de producción que dialogan con la creación artística. A partir de esta premisa, la sesión se centra en explorar cómo se producen, ensamblan y distribuyen los contenidos audiovisuales, desde las manos que manipulan las imágenes hasta los cuerpos que participan en su circulación. Se pretende reflexionar así sobre el esfuerzo invisible, la precariedad y las formas de colaboración que sostienen la vida cultural, que transforman la experiencia cinematográfica en un acto de reconocimiento y cuidado del trabajo común.

A partir de la idea de «el monstruo del trabajo», EquipoMotor abre un diálogo sobre cómo el museo podría volverse «un poco más Frankenstein» desde el abordaje de las condiciones materiales que reproducen, entre otras, situaciones como las que refleja Get into The Zone, la pieza elegida por el grupo intergeneracional. Es una sesión para seguir habitando la fricción, plantear preguntas incómodas y afinar el lenguaje con el que imaginar futuros en los que el malestar laboral no se silencie, sino que se organice.

Get into The Zone es un vídeoensayo de Juan David Galindo que explora estados de concentración intensiva asociados al trabajo y al ocio en entornos digitales. La pieza, cuyo título parte de la expresión usada en programación para describir un estado de hiperfoco productivo, pone en relación este estado con diagnósticos y malestares contemporáneos como TDAH, síndrome de desgaste profesional, ansiedad, depresión e hiperestimulación.

El recorrido propuesto por Galindo combina elementos narrativos y conceptuales. Conecta el uso de estimulantes —desde fármacos derivados de anfetaminas hasta café, té, mate o bebidas con taurina— con la historia económica y cultural de estas sustancias. Y también vincula estas prácticas con dinámicas de trabajo frente a pantallas, videojuegos, música electrónica y formas de ocio atravesadas por estimulación continua. La experiencia personal del autor funciona aquí como hilo conductor para situar estos procesos en un marco social e histórico más amplio.

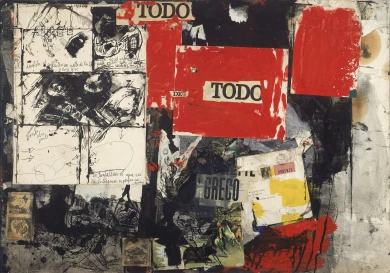

Alberto Greco. Viva el arte vivo

Martes 10 de febrero, 2026 - 19:00 h

Con motivo de la inauguración de la exposición Alberto Greco. Viva el arte vivo, Fernando Davis, comisario de la muestra, y Amanda de la Garza, subdirectora artística del Museo Reina Sofía, conversan en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel sobre la vida y la obra del artista argentino, figura fundamental de la vanguardia experimental.

La exposición y la charla toman el título de la proclama «Viva el arte vivo», con la que Alberto Greco (Buenos Aires, 1931- Barcelona, 1965) inundó las calles y los muros de Roma. Para Greco, el arte vivo fue el arte del futuro. Un arte basado en un conjunto de gestos irreverentes e intempestivos, de aventuras abiertas a lo imprevisto que se fundían con la propia vida, que inicia en 1962 y para el que más tarde acuña el término «vivo-dito». En su Manifiesto dito dell´arte vivo, con el que empapeló las paredes de Génova, animaba a entrar en contacto «con los elementos vivos de nuestra realidad: movimiento, tiempo, gente, conversaciones, olores, rumores, lugares, situaciones». También en Madrid irrumpe en la cotidianidad de la calle cuando convoca un «momento vivo-dito» que culmina con la quema de un lienzo pintado de manera colectiva en el barrio de Lavapiés.

Además de fundador del arte vivo, Alberto Greco fue pintor informalista, flâneur queer o poeta y actor ocasional. Esta intensa singladura vital y artística está íntimamente conectada además con su deriva migrante, que comenzó en 1950 en Buenos Aires, pasando por Atacama y Humahuaca, París, Río de Janeiro, São Paulo, Génova, Roma, Madrid, Piedralaves, Nueva York o Ibiza, para terminar abruptamente en Barcelona, donde se quitará la vida poco después de escribir su última gran obra, la novela Besos brujos (1965).

Estas charlas inaugurales, que forman parte de una de las líneas de trabajo principales del Área de Programas Públicos, tienen como objetivo profundizar en los contenidos de las exposiciones organizadas por el Museo desde la perspectiva de artistas, comisariados y especialistas.

![Miguel Brieva, ilustración de la novela infantil Manuela y los Cakirukos (Reservoir Books, 2022) [izquierda] y Cibeles no conduzcas, 2023 [derecha]. Cortesía del artista](https://recursos.museoreinasofia.es/styles/small_landscape/public/Actividades/ecologias_del_deseo_utopico.jpg.webp)

![Ángel Alonso, Charbon [Carbón], 1964. Museo Reina Sofía](https://recursos.museoreinasofia.es/styles/small_landscape/public/Actividades/perspectivas_ecoambientales.jpg.webp)

![Alvin Langdon Coburn, The Coal Cart and the Tower [El carro de carbón y la torre], ca. 1911 / Copia póstuma, 2002, Museo Reina Sofía](https://recursos.museoreinasofia.es/styles/small_landscape/public/Actividades/la_imposible_transicion_energetica.jpg.webp)