-

Martes 3 de diciembre, 2019 – de 18:15 a 21:00 h

Mesa 1. Contra-relatos

Obertura: Para una lectura política de Atget como figura fundacional de la modernidad fotográfica

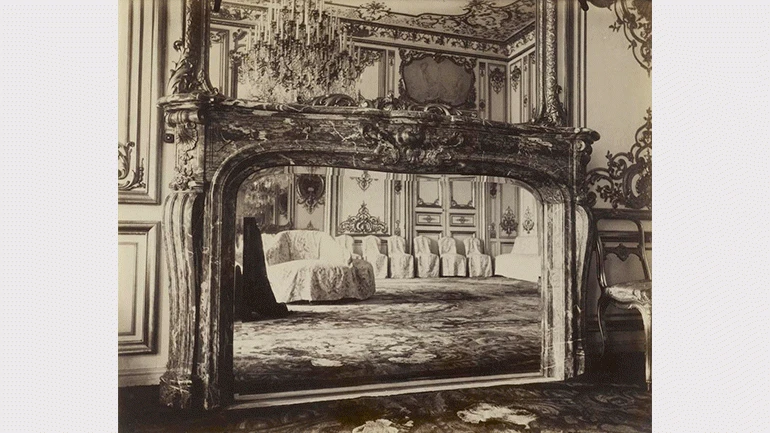

Esta primera mesa redonda propone una interpretación del fotógrafo Eugène Atget basada en el estudio de las afiliaciones ideológicas de su trabajo, tanto implícitas como explícitas. Este aspecto a menudo ha sido pasado por alto en los relatos de la modernidad fotográfica, centrados en el surrealismo y la “nueva visión” como paradigmas dominantes en la interpretación de la vanguardia de los años 1920, que encuentra en Atget a su gran precursor. Tal como Molly Nesbit ha demostrado en su estudio seminal sobre este autor, parte de la lógica archivística de su trabajo está determinada ideológicamente por su vínculo con el movimiento obrero. En este sentido, su álbum de interiores parisinos ofrece un análisis comparativo de la sociedad y las divisiones de clase en el cambio de siglo. Dicha observación histórico-social, que recorre el conjunto de la obra de Atget iniciada en la década de 1890, anticipa enfoques materialistas y proyectos fotográficos que no surgirán hasta finales de la década de 1920, como el archivo del paisaje social de Weimar emprendido por August Sander o el movimiento documental de los foto-corresponsales obreros.

Molly Nesbit. Valor de exposición

Steve Edwards. La Populaire: Atget (con Zille)Acompaña: Jorge Ribalta

-

Miércoles 4 de diciembre, 2019 – de 11:00 a 14:00 h

Mesa 2. Usos de la fotografía

Archivos fotográficos y violencia política. Apropiaciones y resignificaciones

La fotografía es al mismo tiempo emancipadora y disciplinar. Surge a mitad del siglo XIX con una promesa democrática y, simultáneamente, contribuye desde su inicio a los aparatos de control social y a la lógica auto-reproductiva del poder estatal. Los archivos fotográficos forman parte del aparato disciplinar al menos desde la industrialización de las tecnologías fotográficas en las últimas décadas del siglo XIX. El archivo policial de Alphonse Bertillon, implementado en la década de 1880, es el ejemplo paradigmático. Partiendo de esa genealogía y a la vez problematizándola, esta mesa presenta varias experiencias de resignificación de fotografías de archivos vinculados a dictaduras y guerras. Tales resignificaciones, entre las que también se incluye esa peculiar forma de archivo que es el álbum familiar, son testimonios de experiencias traumáticas que ofrecen modelos de resistencia al impulso represivo del archivo. Demuestran que el significado social de las fotografías y los archivos no está determinado ni limitado por tal lógica disciplinar, sino que se puede subvertir en la medida en que tal significado se produce con los usos y formas de diseminación de las fotografías.

Jordana Blejmar. La imagen superviviente: fotografía y desaparición en Argentina

Susana de Sousa Dias. Imagens fortes, memórias fracas: o outro lado de uma imagem

Lee Douglas. El archivo forense: Fotografía, evidencia y conocimiento en la España del siglo XXIAcompaña: Jorge Moreno Andrés

-

Miércoles 4 de diciembre, 2019 – de 18:00 a 21:00 h

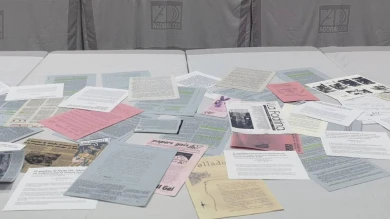

Mesa 3. Prácticas fotográficas colectivas

Poder, antiimperialismo y representación

Pensar en la relación entre fotografía y política implica detenernos en las intersecciones entre representación y circulación para analizar su lugar en las luchas y transformaciones sociales. La fotografía, analizada no solo a partir de los usos posibles de la imagen sino especialmente desde su consideración como una práctica social capaz de articular la organización colectiva y la construcción de redes de resistencia y solidaridad, abre un nuevo espacio para problematizar los procesos históricos antiimperialistas del siglo XX. En este sentido, es preciso atender, por un lado, al derecho a la representación y a la difusión de las imágenes, tradicionalmente vinculado a los poderes estatales e institucionales. Por otro, a cómo la práctica fotográfica realizada y circulada fuera de estas lógicas coloniales y restrictivas posee una dimensión política y resistente inherente. Esta mesa sitúa la fotografía en el centro de las luchas por la representación y la participación política, al tiempo que entiende su circulación como un instante crucial, en el que luchas distantes conectan a través de las imágenes, pero en el que también es posible subvertir sus significados.

Rocío Trigoso. ¿Qué me miras? Una visión del Perú desde la experiencia de TAFOS

Ileana Selejan. El archivo insurrecto/ The Insurrect Archive

Darren Newbury. From ‘Sweetness and Light’ to ‘Race and Revolution’ in US Photographic Diplomacy: Picturing the Civil Rights Movement for AfricaAcompaña: Inés Plasencia

Hacia una historia política de la fotografía

Movimientos sociales y prácticas fotográficas

Celebrada el 03 dic 2019

El Centro de Estudios del Museo Reina Sofía inicia un área de estudios sobre fotografía, coordinada por Jorge Ribalta, con el objetivo de promover estudios fotográficos siguiendo un enfoque social y cultural. Este programa, desarrollado a través de actividades de diverso tipo —seminarios, conferencias, visitas comentadas, encuentros, etcétera— aspira también a establecer una red entre distintos focos de investigación, tanto a escala nacional como internacional, para contribuir a conformar una esfera discursiva pública sobre la fotografía, sus teorías, sus prácticas y sus historias.

Esta propuesta parte del contexto del arte moderno occidental, caracterizado por la diferenciación y la atención a la especificidad de cada una de las artes. A finales del siglo XIX, la fotografía irrumpe, sin embargo, con una condición híbrida, resultado de la multiplicidad de usos y prácticas sociales que despierta. En la célebre condena a la fotografía que escribió Charles Baudelaire en su Salón de 1859, dictaminando que el papel de la fotografía debía ser la de “humilde sirviente” de las ciencias y artes, se estableció una categorización que sería perdurable. Desde entonces el campo de la fotografía se ha ido constituyendo según diversos impulsos y demandas estéticas, comunicativas y epistémicas. Al ser un arte híbrido, múltiple, menor, la fotografía abre un espacio problemático y de alteridad dentro de la modernidad artística. Una nueva historia de la fotografía debe partir justamente de tal alteridad.

El seminario internacional Hacia una historia política de la fotografía, con el que se inaugura esta nueva área, se organiza en torno a tres mesas de debate centradas en sendos casos de estudio, buscando reunir una variedad de enfoques y métodos de investigación. La primera mesa, Contra-relatos, propone una revisión de la figura del fotógrafo francés Eugène Atget basada en el análisis de las afiliaciones ideológicas de su trabajo, tanto aquellas implícitas como explícitas. La segunda, Usos de la fotografía, presenta varias experiencias de resignificación de fotografías de archivos vinculados a dictaduras y guerras; y la tercera, Prácticas fotográficas colectivas, sitúa la fotografía en el centro de las luchas por la representación y la participación política, prestando especial atención a cómo la circulación de las imágenes permite conectar luchas distantes.

Con el apoyo de

Universidad de Liverpool

Línea-fuerza

Vanguardias

Comité académico

Jordana Blejmar, Jorge Moreno Andrés, Inés Plasencia y Jorge Ribalta

Organiza

Museo Reina Sofía

Programa educativo desarrollado con el patrocinio de

Participantes

Jordana Blejmar es profesora de medios visuales y estudios culturales la Universidad de Liverpool (Reino Unido). Es autora de Playful Memories: The Autofictional Turn in Post-Dictatorship Argentina (2016) y coeditora de varios libros, entre ellos Instantáneas de la memoria. Fotografía y dictadura en Argentina y América Latina (con Natalia Fortuny y Luís García, 2013).

Lee Douglas es antropóloga visual, documentalista, gestora cultural y profesora en la New York University de Madrid y la UCEAP. Es Directora de programación cultural del Instituto Internacional y productora de la re-edición digital del fotolibro Chile desde adentro con la fotógrafa Susan Meiselas.

Steve Edwards es profesor de historia y teoría de la fotografía en el Birkbeck College de la Universidad de Londres (Reino Unido). Es autor de The Making of English Photography (2006) y editor de la colección de libros Historical Materialism.

Jorge Moreno Andrés es antropólogo social y cineasta. Autor del libro El duelo revelado. La vida social de las fotografías familiares de las víctimas del franquismo (2019).

Molly Nesbit es profesora de arte en el Vassar College (EE. UU.). Autora de Atget’s Seven Albums (1994) y Their Common Sense (2000). En 2013 publicó The Pragmatism in the History of Art, el primer volumen de una serie que recopila sus ensayos y conferencias. El segundo volumen, Midnight: The Tempest Essays, apareció en 2017.

Darren Newbury es profesor de historia de la fotografía en la Universidad de Brighton (Reino Unido). Autor de Defiant Images. Photography and Apartheid South Africa (2009) y People Apart: 1950s Cape Town Revisited (2013). Coeditor de The African Photographic Archive: Research and Curatorial Strategies (2015) y del número especial de Visual Studies, “Photography and African Futures” (2018).

Inés Plasencia es investigadora, gestora cultural independiente y docente. Es profesora asociada en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y docente en la Duke University de Madrid. Ha colaborado con instituciones culturales como el Museo Reina Sofía, el Institut Valencià d'Art Moderne (IVAM) o el Centro de Cultura Contemporánea Tabakalera-Donostia, entre otras.

Jorge Ribalta es artista y comisario independiente. Entre sus proyectos como comisario destacan las exposiciones Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939 y de Aún no. Sobre la reinvención del documental y la crítica de la modernidad, ambas en el Museo Reina Sofía (2011 y 2015, respectivamente).

Ileana Selejan es historiadora del arte e investigadora, profesora en el departamento de antropología del University College London. Actualmente trabaja en un proyecto financiado por el European Research Council, ‘Citizens of Photography: The Camera and the Political Imagination’.

Susana de Sousa Dias es cineasta y profesora en la Universidad de Lisboa. Fue directora de Doclisboa. Autora de obras como 48 (2009) o Luz Obscura (2016).

Rocío Trigoso es investigadora en antropología visual. Enseña en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Coeditora de La Calle es el Cielo. La Lima de Daniel Pajuelo (2014).

Más actividades

Relatos de la Colección

Lunes, miércoles, jueves y viernes - Consultar horarios

“He comprendido que mi bienestar solo es posible cuando reconozco mi unidad con todas las personas del mundo, sin excepción.”

—Lev Tolstói“El arte es una forma de libertad, una vía para escapar de la opresión y la mediocridad”.

—Leonora Carrington

Relatos de la Colección es un ciclo de visitas diseñadas e implementadas por el equipo de voluntari+s culturales del Museo Reina Sofia. Este proyecto surge en el marco de un plan formativo y comunitario llamado equipoVol que propone un acercamiento a la Colección a través del diálogo y el intercambio de saberes y experiencias con el propio equipo de voluntari+s del Museo, integrado por miembros de la Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad (CEATE).Las visitas tienen como finalidad acercar la Colección a los colectivos a los que van dirigidas, desde una perspectiva multidisciplinar y abierta, entrelazando los discursos artísticos y estéticos de las obras con las perspectivas biográficas tanto de l+s voluntari+s culturales como de las personas que acuden al Museo.

![Un rastro azul [huella de la performance The Leak (La fuga) de Francis Alÿs, llevada a cabo en el marco de la exposición F(r)icciones. Versiones del Sur (2000)]. Foto: Marina Díaz-Cañedo](https://recursos.museoreinasofia.es/styles/small_landscape/public/Actividades/equipovol_rastro_azul.jpg.webp)

equipoVol

Del 12 de enero al 1 de junio, 2026 - 10:30 h

con todo y con eso es el título de la presente edición de equipoVol, el proyecto comunitario para personas voluntarias del Área de Educación. En esta ocasión, la propuesta, diseñada y acompañada por Selina Blasco y Javier Pérez Iglesias, aborda algunas de las prácticas y de las obras más recientes de las Colecciones del Museo.

todo. Un programa impulsado por la generosidad de las personas que trabajan de forma voluntaria en la mediación del Museo. Que lo hacen por gusto, porque les da la gana. Este «todo» es el de la generosidad, en sintonía con la plusvalía y el exceso que promete el arte. Es abundancia no por acumulación, no como cantidad, sino como cualidad. Es un modo.

eso. Lo sutil y lo prácticamente imperceptible. Como la huella de The Leak [La fuga], una intrigante línea azul que recorre las escaleras del Edificio Sabatini del Museo. Es un resto de la pintura que derramó el artista Francis Alÿs en una acción llevada a cabo en el año 2000 durante la exposición F(r)icciones, en el marco del proyecto expositivo Versiones del Sur. No tiene cartela, ni está en el catálogo y, como puede ser muchas cosas, activa la potencia del arte en relación con la memoria, la imaginación o, incluso, el sueño.

Este rastro azul es la encarnación (mínima, pero aun así parte del cúmulo de artefactos materiales que habitan en el museo) de una obra performativa, la acción de un artista que ha hecho del caminar uno de los ejes de sus propuestas. Una práctica corporal como la que propone también equipoVol a través de itinerarios que reúnen y conectan lo que está separado. Como dice Tim Ingold, el pensamiento está ligado al movimiento y en el caminar se manifiesta la naturaleza física de las ideas.

El tipo de línea elegido, un dibujo que fija lo que se deja caer al azar, invita a no pensar el tiempo de forma direccional, tampoco en términos de cronología. Es un resto que ha hecho perdurar algo que era efímero y que, al materializarse, recuerda que el deambular de unas obras a otras no tiene lugar en el vacío, ni en tiempos muertos. Junto a la comunidad de voluntariado del Museo, el deseo es enlazar las obras, y dotar así a los recorridos de formas espacio-temporales.

con todo y con eso significa «sin embargo». Estas sesiones proponen confiar en lo cerca que una parte importante de las obras de las Colecciones del Museo están del ahora. Que no nos intimiden. El reto no es su ininteligibilidad. Todo lo contrario. Es proponer un acercamiento a ellas de forma que abran nuevas vías de percepción a múltiples temporalidades, contextos y experiencias. Y así, en su compañía, volver a esas otras obras, viejas conocidas por ser más lejanas en el tiempo, y construir condiciones de buena vecindad para verlas de otra manera.

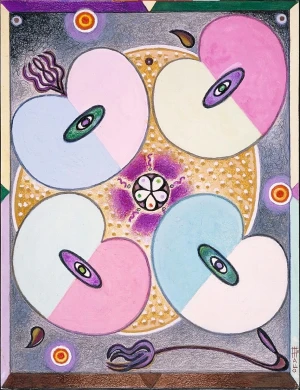

Mallo Más Acá. SANDÍA LUNA CONCHA METAL

Del 22 de enero al 5 de marzo, 2026 - 17:00 h

Mallo Más Acá. SANDÍA LUNA CONCHA METAL propone un acercamiento a la exposición Máscara y compás de Maruja Mallo a través de una visita accesible diseñada especialmente para personas ciegas y con baja visión. La actividad, comentada por el personal de mediación del Museo, cuenta además con audiodescripción a cargo de Lorenzo Galgó y María Morata, dos artistas e investigadoras que viven y dialogan con la discapacidad. Su propuesta parte de un cuestionamiento de los modos de acceso a lo artístico, reconociendo todas las condiciones sensoriales existentes como completas, valiosas, legítimas y, además, deseables.

A través de los auriculares, las voces de Lorenzo y María no proponen solamente una traducción de la imagen a la palabra, sino un intento de compartir con las personas participantes la vibración de las obras por medio de experiencias corporales. Al final de la visita, que tiene como objetivo propiciar un encuentro con la obra de Maruja Mallo desde el disfrute y los cuidados, se propone un diálogo in situ donde poder compartir los diferentes sentires sobre la experiencia.

TEJA 2026. Convocatoria de residencias artísticas de emergencia

Presentación de propuestas hasta 12 de enero, 2026

TEJA / Red de espacios culturales en apoyo a situaciones de emergencia tiene como misión promover la cooperación transnacional a través de residencias artísticas temporales para artistas y profesionales de la cultura que se encuentren en situaciones sociopolíticas complejas en sus países de origen. Durante su estancia en España, las personas residentes reciben alojamiento y asesoramiento legal y psicológico, además de acceso a una red de organizaciones y profesionales con quienes pueden compartir, desarrollar y ampliar sus proyectos creativos. El objetivo es proporcionar un entorno seguro y estimulante donde puedan continuar su trabajo a pesar de las circunstancias adversas. También generar espacios de diálogo que garanticen la libertad de expresión mediante actividades conjuntas tanto en España como con colaboradores internacionales.

En 2026, TEJA acoge tres nuevas residencias, cada una de tres meses de duración, dedicadas a apoyar a artistas y profesionales de la cultura residentes en Cisjordania y Jerusalén. Además, en la segunda mitad del año, TEJA ofrece tres residencias adicionales para artistas gazatíes, que se organizan mediante invitación (dado que España no puede actualmente facilitar evacuaciones desde Gaza, estas invitaciones se coordinan a través de Francia). Estas residencias buscan proporcionar un entorno estable y creativo, y fomentar el intercambio artístico frente a las adversidades en curso. A través de este nuevo programa, TEJA reafirma su compromiso de amplificar las voces palestinas y apoyar a sus artistas durante estos tiempos turbulentos.

La selección es realizada por la red TEJA en colaboración con cada entidad anfitriona. Este año los espacios que acogen son: La Escocesa (Barcelona), hablarenarte / Planta Alta (Madrid), Espositivo (Madrid), Institute for Postnatural Studies (Madrid) y Casa Árabe (Córdoba). La selección prioriza en primer lugar la situación personal y profesional de las personas participantes, y después la afinidad con las prácticas y temáticas de los espacios de acogida. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 12 de enero de 2026, a las 23:59 h.

Cuarteto Seikilos

Lunes 12 de enero, 2026 – 19.30h

El ciclo Series 20/21 del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) presenta una velada a cargo del Cuarteto Seikilos, centrada en el diálogo entre tradición y creación contemporánea. El programa culmina con el estreno en España del Cuarteto de cuerda n.º 11 (2019) del compositor Georg Friedrich Haas, cuya obra se interpretará a oscuras, siguiendo las indicaciones del autor y subrayando su concepción radical de la escucha.

El programa establece un puente con el repertorio canónico: el Cuarteto en sol menor, op. 10 (1893) de Claude Debussy, ejemplo inaugural del modernismo francés, y la Gran fuga, op. 133 (1825–26) de Ludwig van Beethoven. Un programa que traza un arco entre tres siglos de pensamiento musical, desde la expansión de los lenguajes armónicos del siglo XIX hasta las exploraciones microtonales y perceptivas de nuestro tiempo.

![Bette Gordon, Variety [La celda de cristal], película, 1983](https://recursos.museoreinasofia.es/styles/small_landscape/public/Actividades/snippet_cine-verano-2024_0.jpg.webp)

![Miguel Brieva, ilustración de la novela infantil Manuela y los Cakirukos (Reservoir Books, 2022) [izquierda] y Cibeles no conduzcas, 2023 [derecha]. Cortesía del artista](https://recursos.museoreinasofia.es/styles/small_landscape/public/Actividades/ecologias_del_deseo_utopico.jpg.webp)

![Ángel Alonso, Charbon [Carbón], 1964. Museo Reina Sofía](https://recursos.museoreinasofia.es/styles/small_landscape/public/Actividades/perspectivas_ecoambientales.jpg.webp)