-

Jueves 7 de marzo, 2024 - 20:00 h / Segundo pase: jueves 14 de marzo, 2024 - 20:00 h / Edificio Nouvel, Auditorio 200

Sesión 1. El mito de Narciso y del Che

José Rodríguez Soltero. Jeroví

Estados Unidos, 1965, color, VO sin diálogos, AD, 11’José Rodríguez Soltero. Diálogo con el Che

Estados Unidos, 1968, b/n, VO en español e inglés subtitulada en español, AD, 53’—Presentación y coloquio de Rolando Peña, artista venezolano y protagonista de Diálogo con el Che, en el primer pase

Con la programación de la primera y última película conservadas de Rodríguez Soltero, esta sesión da cuenta de las inquietudes del cineasta, que pasa por una estética queer onírica, con Jeroví, a un compromiso político alineado con el Tercer Cine latinoamericano, en Diálogo con el Che. Ambas resuenan en otros filmes desaparecidos del cineasta: su ópera prima El pecado original (1964), un cortometraje surrealista que expone la actitud del autor hacia la virginidad, el sexo, el amor, el matrimonio, la religión y el statu quo de su país de origen; en sus últimos trabajos, los boletines fílmicos para el movimiento social puertorriqueño Young Lords o en los vídeos políticos para el Comité de Descolonización de la ONU a comienzos de 1970.

Jeroví es una fantasía sobre la masturbación desde el mito de Narciso, influenciada por Jean Cocteau y Gregory Markopoulos. En ella el joven Jeroví Sansón Carrasco —quien encargó, financió y protagonizó el filme— retoza sensualmente en un jardín de mezcla caribeña y orientalista. Por su parte, Diálogo con el Che cambia de registro y muestra en dos pantallas a un combativo Che Guevara, interpretado por Rolando Peña, hablando del futuro y qué es Latinoamérica. Rodada al poco de conocerse la muerte del Che, es un ejercicio de invocación animado por las técnicas del actor distante de Bertolt Brecht y el cine político de Glauber Rocha, Fernando Pino Solanas y Jean-Luc Godard.

-

Viernes 8 de marzo, 2024 / Edificio Nouvel, Auditorio 200

Sesión 2. El mito de Lupe Vélez I

José Rodríguez Soltero. Vida, muerte y asunción de Lupe Vélez

Estados Unidos, 1966, color, VO en inglés subtitulada en español, AD, 49’—Presentación y coloquio con Juan A. Suárez, historiador especialista en cine underground norteamericano y autor del artículo “The Puerto Rican Lower East Side and the Queer Underground” (Grey Room, 2008) y Bike Boys, Drag Queens and Superstars: Avant-Garde, Mass Culture and Gay Identities in the 1960s Underground Cinema (Indiana University Press, 1996)

Carmen Miranda, Dolores del Río, María Montez o Lupe Vélez —estela que seguiría la española Sara Montiel— son todas estrellas de la época dorada de Hollywood, y fueron parte de la educación sentimental de los cineastas Rodríguez Soltero, Andy Warhol o Jack Smith, quienes las contemplaban extasiados en su infancia. También tienen en común una feminidad saturada y una cualidad de extranjeras o desplazadas, tanto por la lengua como por la geografía, que las convertiría en una obsesión para esta generación de cineastas y artistas queer a la que Rodríguez Soltero pertenece.

Rebautizado por Jack Smith como Mario Montez, en honor a la ya mencionada actriz María Montez, René Rivera, el mejor actor del underground neoyorquino, protagoniza la película de esta sesión: Vida, muerte y asunción de Lupe Vélez. Este biopic experimental realizado por Rodríguez Soltero está dedicado a la actriz Lupe Vélez, a quien Warhol también dedicó su versión. En la obra, el cineasta —probablemente influido por la reseña camp y sensacionalista que hizo Kenneth Anger en el libro Hollywood Babylon (1959)— presenta en secuencias no lineales la vida de la mexicana, desde el burdel hasta el estrellato, con una banda sonora compuesta por boleros, flamenco o pasodoble —verdadero mixtape latino— junto a The Supremes y Vivaldi. Vélez, de trágica muerte, queda redimida de su turbio pasado como una virgen que asciende a los cielos.

-

Domingo 17 de marzo, 2024 / Segundo pase: sábado 23 de marzo, 2024 / Edificio Nouvel, Auditorio 200

Sesión 3. El mito de Lupe Vélez II

Leslie Goodwins. La ardiente mexicana

Estados Unidos, 1940, b/n, VO en inglés subtitulada en español, AD, 67’José Rodríguez Soltero. Vida, muerte y asunción de Lupe Vélez

Estados Unidos, 1966, color, VO en inglés con subtítulos en español, AD, 49’—Con la presentación en vídeo en ambos pases de MM Serra, cineasta, programadora y archivista fílmica responsable de la restauración de las películas de José Rodríguez Soltero

En esta segunda proyección de Vida, muerte y asunción de Lupe Vélez, el filme de Rodríguez Soltero es precedido por una película protagonizada por la verdadera actriz para que el público descubra de primera mano los rasgos que fascinaron al cineasta: el temprano uso del spanglish, la unión entre comicidad y tragedia, o la feminidad exagerada; un ejemplo de cómo el cine queer underground es inseparable del cine de Hollywood. Debido a su trágico suicidio, Vélez significó la unión entre el brillo y la oscuridad del Hollywood más glamuroso, tema que fascinaría a Rodríguez Soltero y sus contemporáneos. Como narra Kenneth Anger, diluyendo realidad y ficción: embarazada, Vélez se vistió de largo, cenó con dos amigas e ingirió una dosis mortal de barbitúricos; luego, tumbada en la cama, los fármacos la obligaron a acudir presta a vomitar y encontró la muerte engalanada con la cabeza dentro del inodoro.

Segundo pase, 23 de marzo, entrada libre hasta completar aforo

Celebrada el 07, 08, 14, 17 mar 2024

José Rodríguez Soltero (Santurce, 1943-Nueva York, 2009) fue un cineasta experimental activo en las décadas de 1960 y 1970. Su trabajo audiovisual está en la intersección de la vanguardia, las representaciones queer y la cultura latina de la época (en específico los nurorriqueños: puertorriqueños que viven en Nueva York). Aunque es una figura esencial de la diáspora caribeña y del underground cinéfilo, no fue hasta hace poco cuando su nombre comenzó a resonar más, gracias a la restauración de sus únicas tres películas conservadas: Jeroví (1965), Vida, muerte y asunción de Lupe Vélez (1966) y Diálogo con el Che (1968). Este ciclo de cine proyecta las tres obras mencionadas y cuenta con las presentaciones de Juan A. Suárez, especialista en cine underground norteamericano, Rolando Peña, artista venezolano y protagonista de Diálogo con el Che, y MM Serra, cineasta, programadora y archivista fílmica responsable de la restauración de los tres filmes.

Formado en la Universidad de Puerto Rico, la Sorbonne, el San Francisco State College y el Film Institute del College de Nueva York, las películas de Rodríguez Soltero fueron proyectadas en los cenáculos de la vanguardia neoyorkina, pero también en los festivales de Cannes, Berlín, Múnich, Roma, Spoleto y en la Cinémathèque française de Henri Langlois. Pese a ello, a comienzos de la década de 1970, el autor boricua abandona el cine y dedica el resto de su vida a trabajar para los servicios sociales del Ayuntamiento de Nueva York.

Rodríguez Soltero pertenece a la misma generación y contexto social que Jack Smith, director pionero del underground norteamericano, y Andy Warhol, con quienes comparte la seducción por el Hollywood de serie B y la feminidad excesiva de las grandes divas latinas; hacer películas con un mismo elenco de no actores, como los vecinos de la bohemia contracultural del Lower East Side, entre quienes destaca el puertorriqueño no binario Mario Montez (1935-2013); y una misma concepción del cine: sin guion, partiendo de la improvisación y montado con estrategias disruptoras como superimposiciones, saturaciones cromáticas o sonido no narrativo. A los tres también les une la pasión por las vidas al límite y la unión entre parodia y drama, pero sin duda Rodríguez Soltero es el más barroco de este trío de cineastas, y el que más sumó la cuestión racial a los debates queer de aquella escena artística neoyorkina.

Esta actividad forma parte de la programación especial que el Museo dedica a ARCOmadrid 2024 y al tema de este año La orilla, la marea, la corriente: un Caribe oceánico.

Comisariado

Chema González

Organiza

Museo Reina Sofía

En el marco de

ARCOmadrid

Programa

Relación caribe

Más actividades

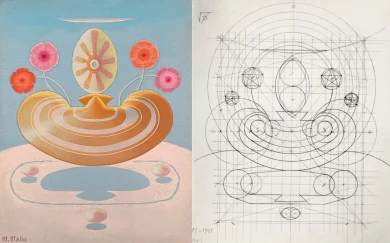

RECREO #1. Maruja Mallo. Máscara y compás

Miércoles, 18 de febrero, 2026 - 17:30

RECREO #1. Maruja Mallo: Máscara y compás propone un acercamiento a la figura y la obra de Maruja Mallo como recurso para la práctica educativa en el aula. Dirigida a docentes de Educación Primaria y Secundaria de cualquier contexto territorial, esta formación se celebra en modalidad online con el objetivo de diseminar el trabajo de la artista gallega más allá de los muros de la exposición retrospectiva que acoge el Museo Reina Sofía.

La sesión se estructura en torno a dos líneas: por un lado, la naturaleza y su diálogo con la geometría en las composiciones de la artista; por otro, la mirada sobre lo popular, prestando especial atención a las verbenas y al mundo rural. A partir de estos ejes se exploran los vínculos entre la obra de Maruja Mallo y los contenidos de diferentes materias, así como su potencial para activar formas de aprendizaje transversales y creativas. Cada bloque incluye propuestas y dinámicas prácticas pensadas como punto de partida para el diseño de actividades educativas.

Este taller forma parte del ciclo de formación online para profesorado RECREO. Organizado por el Área de Educación del Museo Reina Sofía en diálogo con el colectivo Cápsula Cultura, RECREO combina la reflexión con propuestas prácticas adaptables a distintos niveles y contextos de enseñanza, además de fomentar el intercambio de experiencias entre docentes.

Algorave. Compartiendo código vivo

Jueves 12 de febrero, 2026 - 19:30 h

La actividad Algorave. Compartiendo código vivo celebra, en diálogo con la exposición Oliver Laxe. HU/هُوَ. Bailad como si nadie os viera, la cultura del código abierto y la música electrónica. Se trata de una muestra-concierto en la que el alumnado de Sonología y Composición del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM) pone cuerpo y sonido a los aprendizajes activados durante las VI Jornadas de Creación Sonora del RCSMM celebradas del 10 al 12 de febrero de 2026.

Al inicio de esta Algorave se introduce a las personas asistentes en algunos datos básicos de la cultura del live coding y en nociones elementales que les permitan seguir, a través de proyecciones, el proceso compositivo en tiempo real. A continuación, la música corre a cargo del alumnado del RCSMM, acompañado y respaldado por participantes de Toplap Madrid, colectivo de referencia en la práctica comunitaria y horizontal del live coding.

Este encuentro nace del compromiso didáctico del equipo de Educación del Museo Reina Sofía con el alumnado y el profesorado del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM), colaboración iniciada en 2023 con el proyecto Una grieta: Escúchame a través de los oídos de un extraño.

El monstruo del trabajo

12 FEB 2026

Este ciclo está organizado por equipoMotor, un grupo de adolescentes, jóvenes y personas mayores que han participado en proyectos comunitarios educativos del Museo Reina Sofía. El programa consiste en cuatro bloques temáticos alrededor de lo monstruoso.

Esta segunda entrega propone abordar el cine como un lugar desde el que se visibilizan el trabajo cultural y los procesos de producción que dialogan con la creación artística. A partir de esta premisa, la sesión se centra en explorar cómo se producen, ensamblan y distribuyen los contenidos audiovisuales, desde las manos que manipulan las imágenes hasta los cuerpos que participan en su circulación. Se pretende reflexionar así sobre el esfuerzo invisible, la precariedad y las formas de colaboración que sostienen la vida cultural, que transforman la experiencia cinematográfica en un acto de reconocimiento y cuidado del trabajo común.

A partir de la idea de «el monstruo del trabajo», EquipoMotor abre un diálogo sobre cómo el museo podría volverse «un poco más Frankenstein» desde el abordaje de las condiciones materiales que reproducen, entre otras, situaciones como las que refleja Get into The Zone, la pieza elegida por el grupo intergeneracional. Es una sesión para seguir habitando la fricción, plantear preguntas incómodas y afinar el lenguaje con el que imaginar futuros en los que el malestar laboral no se silencie, sino que se organice.

Get into The Zone es un vídeoensayo de Juan David Galindo que explora estados de concentración intensiva asociados al trabajo y al ocio en entornos digitales. La pieza, cuyo título parte de la expresión usada en programación para describir un estado de hiperfoco productivo, pone en relación este estado con diagnósticos y malestares contemporáneos como TDAH, síndrome de desgaste profesional, ansiedad, depresión e hiperestimulación.

El recorrido propuesto por Galindo combina elementos narrativos y conceptuales. Conecta el uso de estimulantes —desde fármacos derivados de anfetaminas hasta café, té, mate o bebidas con taurina— con la historia económica y cultural de estas sustancias. Y también vincula estas prácticas con dinámicas de trabajo frente a pantallas, videojuegos, música electrónica y formas de ocio atravesadas por estimulación continua. La experiencia personal del autor funciona aquí como hilo conductor para situar estos procesos en un marco social e histórico más amplio.

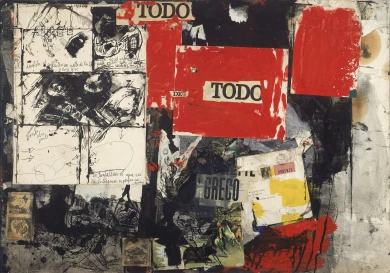

Alberto Greco. Viva el arte vivo

Martes 10 de febrero, 2026 - 19:00 h

Con motivo de la inauguración de la exposición Alberto Greco. Viva el arte vivo, Fernando Davis, comisario de la muestra, y Amanda de la Garza, subdirectora artística del Museo Reina Sofía, conversan en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel sobre la vida y la obra del artista argentino, figura fundamental de la vanguardia experimental.

La exposición y la charla toman el título de la proclama «Viva el arte vivo», con la que Alberto Greco (Buenos Aires, 1931- Barcelona, 1965) inundó las calles y los muros de Roma. Para Greco, el arte vivo fue el arte del futuro. Un arte basado en un conjunto de gestos irreverentes e intempestivos, de aventuras abiertas a lo imprevisto que se fundían con la propia vida, que inicia en 1962 y para el que más tarde acuña el término «vivo-dito». En su Manifiesto dito dell´arte vivo, con el que empapeló las paredes de Génova, animaba a entrar en contacto «con los elementos vivos de nuestra realidad: movimiento, tiempo, gente, conversaciones, olores, rumores, lugares, situaciones». También en Madrid irrumpe en la cotidianidad de la calle cuando convoca un «momento vivo-dito» que culmina con la quema de un lienzo pintado de manera colectiva en el barrio de Lavapiés.

Además de fundador del arte vivo, Alberto Greco fue pintor informalista, flâneur queer o poeta y actor ocasional. Esta intensa singladura vital y artística está íntimamente conectada además con su deriva migrante, que comenzó en 1950 en Buenos Aires, pasando por Atacama y Humahuaca, París, Río de Janeiro, São Paulo, Génova, Roma, Madrid, Piedralaves, Nueva York o Ibiza, para terminar abruptamente en Barcelona, donde se quitará la vida poco después de escribir su última gran obra, la novela Besos brujos (1965).

Estas charlas inaugurales, que forman parte de una de las líneas de trabajo principales del Área de Programas Públicos, tienen como objetivo profundizar en los contenidos de las exposiciones organizadas por el Museo desde la perspectiva de artistas, comisariados y especialistas.

![Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme, At Those Terrifying Frontiers Where the Existence and Disappearance of People Fade Into Each Other [En esas fronteras aterradoras donde la existencia y la desaparición de personas se disuelven entre sí], 2019](https://recursos.museoreinasofia.es/styles/small_landscape/public/Colecci%C3%B3n/abbasabourahme.png.webp)

Gaza y el esteticidio

Martes 10 de febrero, 2026 – 16:00 h

«Este seminario examina la destrucción sistemática de la sensibilidad colectiva palestina —lo que podríamos denominar "esteticidio"— que ha acompañado al genocidio y ecocidio perpetrados por Israel en Gaza, y considera las condiciones de la práctica artística en su estela. A lo largo de más de dos años, la demolición de universidades, archivos, museos y bibliotecas no solo ha borrado infraestructuras culturales e intelectuales, sino que también ha atacado la propia posibilidad de la representación. La destrucción de un pueblo ha ido acompañada de la destrucción de su imagen, su historia y su capacidad de ser conocido: el periodismo, la investigación académica y la memoria cultural han sido deliberadamente socavados, con instituciones mediáticas, universidades y museos a menudo cómplices de esta represión. Gaza funciona, en consecuencia, como un espacio de ensayo de un posible futuro global —de fascismo, autoritarismo posliberal, fronteras militarizadas y guerra habilitada por la IA—, un laboratorio de un orden mundial emergente. ¿Qué ocurre entonces con el análisis crítico y la resistencia en estas condiciones? ¿Y qué sucede con la estética y la política?».

—T.J. DemosEste seminario tiene lugar gracias a la invitación del historiador del arte a España por parte de la Fundación Miró. En el contexto del museo, dialoga con una línea de trabajo más amplia en torno a la emergencia climática y las perspectivas decoloniales presentes en el proyecto Museum of the Commons (2023-2026), de la red L’Internationale, de la que el Museo Reina Sofía forma parte; así como con algunas de las preguntas que movilizan el grupo de estudio Estéticas de la paz y tácticas de deserción. Por último, también se inserta en una estrategia más amplia de apoyo y compromiso con la creación artística y discursiva de artistas de origen palestino, que tiene su mejor reflejo en la red TEJA.