PARTE 1. LA CIUDAD SÍ ES PARA MÍ

Radio Sicalipsis. Punto intermedio entre lo moral, artístico y el desenfado sin arte. Sin ser lo primero en absoluto y no llegar al desprecio de aquellos con gusto estragado

Radio Sicalipsis. Un equilibrio inverosímil

En este programa…

«Si no gano dinero, no me divierto» (Concha Piquer en Cantares de RTVE, 1978).

[Canción La falsa moneda de Glòria Ribera (2021)]:

«¡Vete, mujer mala! ¡Vete de mi vera! Rueda lo mismito que una maldición, que un dios me permita que el gaché que quieras pague tus quereres; tus quereres, madre, con mala traición».

—Gloria G. Durán: Bueno, bueno, bueno… (Risas). Aquí estamos en Barcelona, que es cosa bona [buena], con dos de las mujeres que más admiro. Pero, primero voy a decir dónde estamos. Estamos en Ràdio Fabra —que, por cierto, muchísimas gracias por dejarnos grabar esta tarde de viernes posapocalíptico—. Hace poco pasó el apagón. Esperemos que hoy no.

—Glòria Ribera: Hay un papa nuevo…

—Gloria G. Durán: Ay, hay un papa nuevo…

—Glòria Ribera: Han pasado tantas cosas…

—Mery Cuesta: Habemus…

—Gloria G. Durán: Habemus papam… y esta radio está en Fabra i Coats: Fàbrica de creaciò.

—Glòria Ribera: Molt bé [muy bien].

—Gloria G. Durán: Molt bé [muy bien]. Ahí estamos. Entonces, vamos a grabar este capítulo fantástico de Radio Sicalipsis, como dice mi amado Miguel Molina, junto a dos mujeracas, amadas, de labios Orange Magique —yo también—, que son Glòria Ribera y Mery Cuesta. Yo no me presento y tampoco las presento a ellas.

—Glòria Ribera: Para que nos presentemos nosotras.

—Gloria G. Durán: Bueno, yo soy cupletóloga mayor —eso ya lo sabéis— y ya os presentáis vosotras que lo vais a hacer mucho mejor.

—Glòria Ribera: Perfecto, ¿empiezo yo?

—Mery Cuesta: Sí.

—Glòria Ribera: De Gloria a Glòria. Seré Ribera a partir de este preciso momento. Vale, pues yo me autodefiní como cupletista y ya no me saco este título, la verdad. Y nada, como titulación, en verdad, pues soy graduada en Arte Dramático en el Institut del Teatre y soy la residente aquí —por eso, la excusa de invitaros, o sea, maravilla— y soy actriz, cantante, pero sobre todo, pues no sé, también produzco mis propios shows, así que me paso el día como buscando dinero. Es el objetivo vital. Y na, eso pa empezar, pa empezar así.

—Mery Cuesta: Está muy bien. Sí, sí, sobre todo lo de buscar parné. Eso sí que es un curro. Pues yo soy Mery Cuesta. Yo me dedico, como sabéis, a bastantes cosas. Me cuesta ahí definirme en una sola. Pero bueno, soy crítica cultural, comisaria de exposiciones y activista de varias cosas. Activista del cómic, por ejemplo, pero activista también de la cultura popular en general, que es como la materia prima de buena parte de mis investigaciones.

Y, precisamente, estoy aquí con estas dos maravillas de Glorias, porque yo creo que, de todo eso que hago, hoy vamos a poner el foco y el zum en las investigaciones que he hecho en torno al cine español de los cuarenta y de los cincuenta. El cine delincuente, el cine sobre delincuencia y sobre el hecho delictivo y también sobre su continuador en el cine español, que es el cine quinqui de los setenta y de los ochenta, del que hice una exposición, comisarié una exposición, que tuvo mucha repercusión precisamente sobre este tipo de cine.

O sea que hoy vamos a hablar de mujeres —que ya me estoy avanzando—....

—Glòria Ribera: De mujeres con morros de color…

—Mery Cuesta: ¡Eso!

—Gloria G. Durán: Morros de color… De hecho, yo creo que eso nos une un poco. Esta especie de reinado de la frivolidad o pasión por todas aquellas hembras que han sacado los pies del plato, que creo que es el lugar mejor para tener los pies, fuera del plato, y que han transitado infinidad de adjetivos como ser malas, casquivanas, díscolas, perdidas, desnortadas…

—Mery Cuesta: Femme fatale… Que estamos en contra de lo de femme fatale, que luego lo comentamos.

—Gloria G. Durán: … Sicalípticas, por supuesto. Y de hecho yo vengo sorprendida porque yo sé que vosotras sois potenciales sicalípticas, pero habéis venido llenas de anillos. Para mí, la maravilla…

—Mery Cuesta: ¡De oro!

—Gloria G. Durán: Sí, todas las sicalípticas llevan las cinco…

—Glòria Ribera: ¿Hay que llevar en cada dedo, no?

—Gloria G. Durán: Sí, precisamente porque pierde todo el sentido. Cada anillo tiene un sentido y si los llevas todos es que eres libre como una palomita.

—Mery Cuesta: Ah, no sabía yo.

—Glòria Ribera: Tenemos que ser libres y palomitas.

—Mery Cuesta: Me tengo que comprar más anillos, entonces.

—Glòria Ribera: Llevas demasiadas calaveras, Mery.

—Mery Cuesta: Calaveras por todos los lados. Pero la calavera te hace libre, eh, por cierto.

—Gloria G. Durán: Exacto.

—Glòria Ribera: Oh, qué bonito.

—Mery Cuesta: Porque es enfrentarte al símbolo neto, digamos, de la muerte. Con lo cual, si la llevas contigo, si la haces tu amiga, también estás, bueno, compadreando, comadreando con ella.

—Gloria G. Durán: Total, total…

—Glòria Ribera: Como Hamlet.

—Gloria G. Durán: La sicalipsis también te hace libre. Yo siempre digo: «Sicalipsis o barbarie». Y también lo que no te hace tan libre es esta mierda del dinero. Una obsesión que transita mucho sacar los pies del tiesto: querer más dinero, no necesitar dinero, sí necesitar dinero. Esto del pase, el «money, money», el parné…, siempre está transitando. Y por eso se nos ocurrió darle este título a este programa que nos inspiró, cómo no, la gran grandísima....

—Glòria Ribera: Concha Piquer…

—Gloria G. Durán: Conchita…

[Fragmento del programa Cantares de RTVE (1978)]:

«—Lauren Postigo: Aunque no es costumbre acusar a una reina, se dijo de ti que te gustaba más el dinero que cantar, que te gustaba más el dinero que vocación de cantar. Esto, ¿puedes aclararlo?

—Concha Piquer: ¡No, no, no, no, no! Yo he tenido una gran vocación y la sigo teniendo. Una gran vocación. Yo no he vivido más que para mi arte, para mis canciones. Yo las he cuidao mucho, las he mimao mucho, las he estudiado, las he dormido… Y si hacía esto, hacía esto otro, aquí suspiraré, aquí hay una cadencia, aquí… Siempre pendiente de mí, porque creo que he nacido para cantar. No sé hacer otra cosa más que cantar, pero te voy a decir una cosa: “Si no gano dinero, no me divierto”».

(Risas)

—Mery Cuesta: Yo es que estoy como super de acuerdo, ¿no?

—Gloria G. Durán: Yo también. La verdad es que además hay que reivindicar como esas palabras más castizas. Aunque, aunque claro, estando en Barcelona y decir castizo, a lo mejor no sé si es muy buena idea.

—Mery Cuesta: No, no, claro que es buena idea.

—Glòria Ribera: Son inclusivas.

—Mery Cuesta: Y aparte que lo castizo está como intoxicado en el madrileñismo. Y en realidad la palabra «castizo», si la sacamos de ahí, simplemente significa lo que es propio de cada casta, es decir, lo que es propio de un lugar, de una cultura. Así que desintoxicando «casticismo» ya.

—Gloria G. Durán: Total, total… Pero que me gusta mucho lo de «si no gano dinero, no me divierto, y punto». Vamos en contra de la precariedad, que es como retorcer el lenguaje hasta límites insospechados. Pero volviendo a este casticismo, que nos viene muy bien para introducir este bloque —que vamos a ver si somos capaces, tres frivolonas como nosotras, de medio ordenarnos—. Queríamos hacer como la gran vista de pájaro contextual para transitar estos temas que vamos a hablar tanto de tus expertizaciones como de todo el trabajo de Gloria Ribera.

Lo que es esta especie de batalla entre Barcelona y Madrid en todo lo que es la cultura popular. O batalla o contextualización o, digamos, tránsito de diferentes productos culturales. Yo siempre hablo de Madrid porque conozco Madrid; vivo en Lavapiés. Muchísima de la literatura sicalíptica, protoquinqui y protonoir es en Madrid, pero ahora estamos en Barcelona y quizás sería bonito ver el peso de la ciudad en todos estos productos culturales. Y luego también este contraste entre Madrid y Barcelona.

—Mery Cuesta: Bueno, yo creo que la ciudad es claramente el telón de fondo de todas estas realidades y ficciones de las que hablamos. Tanto de la mujer entre supercomillas «mala» —me ha gustado mucho lo de la mujer con los pies fuera del tiesto, que es a donde vamos a ir, a confluir al final—…, pero sí que cuando lo abordamos tanto desde tu trabajo, Gloria, como desde el mío, no son mujeres rurales, son mujeres que se hacen en la ciudad que, de hecho, vienen del contexto rural a buscarse aquí la vida.

—Glòria Ribera: Totalmente.

—Mery Cuesta: Se la buscan muchas veces como cupletistas, haciendo muchas otras cosas… Con lo cual, esa idea de la ciudad moderna donde lo diurno es el trabajo y la noche es la diversión y es el perderse y es el vicio y son las esquinas, pero también es la fantasía, eso es universal. No es solamente Madrid y Barcelona; y sí que es el lugar donde comienzan, por ejemplo en mi caso, las ficciones que más me interesan sobre delincuencia. Pero si nos vamos de los cuarenta pa atrás, tú, Gloria Durán, con tus lecturas, carrera y demás, encontramos ahí una ciudad en la cual la noche, cuando se apaga, cuando ni siquiera había las luces de la ciudad, las farolas…

—Gloria G. Durán: Exacto.

—Mery Cuesta: Y ahí también…

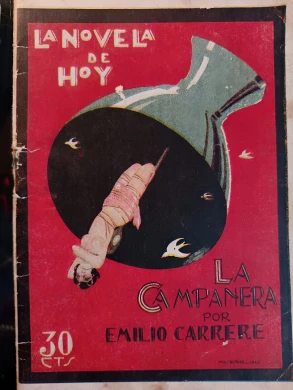

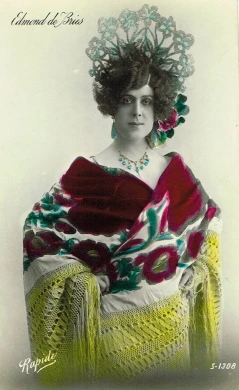

—Gloria G. Durán: Es lo bonito… Que me ha venido una frase muy muy bonita de Rafael Cansinos Assens en uno de sus textos que decía: «Todas las mujeres llegan a la ciudad y se ponen nombres ultratelúricos». Porque, claro, lo primero que hacen es cambiarse el nombre. Y entonces es: la Florinda, la Manolo, la del pelo oxigenado y nombres de lo más rocambolesco. Y toda la novela de hoy, siempre…, o la novela que me estoy leyendo ahora, vaya, sí, todo el contexto de la sicalipsis que aparece por el libro, siempre aparecen personajes mujeres que salen de su propia supuesta naturaleza y transitan una artificiosidad y artificialidad que a mí me interesa mucho, porque es una construcción de una subjetividad completamente nueva, de esa idea de nueva mujer.

Casi todas las nuevas mujeres no tienen esa adjetivación que se suponía de serenidad, tranquilidad, sencillez, primor, delicadeza, sino todo lo contrario. Tienen que ser una chulazas…

—Mery Cuesta: Claro.

—Gloria G. Durán: Bien plantás para resistir la dureza de la ciudad, porque, por otro lado, es un territorio completamente hostil.

—Mery Cuesta: Sí, sí, totalmente en las antípodas del ángel del hogar.

—Glòria Ribera: Y repasando como todas las biografías de las cupletistas siempre rompen porque se van de su origen más pueblerino, o incluso hijas de ciudad tienen que romper con todas las familias y con todos sus vínculos, o salir de un matrimonio demasiado tempranero, o cosas así como para decidir saltar al escenario, en este caso.

—Gloria G. Durán: Sí, además solas, autónomas… Yo siempre insisto en toda esta idea de la galantería. Todo el contexto cultural de la sicalipsis transita la galantería dieciochesca que viene etimológicamente de «autonomía». O sea, el miedo siempre es la autonomía de la mujer, que está muy asociada al parné.

—Glòria Ribera: Claro, a tener «viruta» para pulir.

—Mery Cuesta: Qué bonito.

—Gloria G. Durán: A tener «viruta»…

—Mery Cuesta: Pues ahora que estábamos hablando de la ciudad, me gustaría ver si os parece que nos vayamos hasta el 78 para escuchar el prólogo de Perros callejeros. Porque estamos hablando, pues eso, de quinqui, de calle, de callejeo… Porque es muy representativo también de esta visi�ón que estamos diciendo de las ciudades como foco de perdición; visto desde un punto de vista, por supuesto, moralista, que es como están disparadas la mayoría de las películas de los cuarenta y cincuenta y el cine quinqui hecho en Barcelona. Luego vamos a ir otra vez a los polos Madrid-Barcelona que, en este sentido, hasta en el cine quinqui también hay un tratamiento diferente desde una ciudad u otra. Vamos a escuchar cómo empieza Perros callejeros.

[Inicio de la película Perros callejeros de José Antonio de la Loma (1977)]:

«Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas.

Uno de esos problemas es el de la delincuencia juvenil y, dentro de ella, un reducido grupo de menores entre los doce y dieciséis años lanzados a una vertiginosa carrera de delitos hasta hace poco exclusivos de los malhechores más veteranos.

Miles de coches robados y estrellados, asaltos a tiendas, robos de armas, atracos a parkings, gasolineras e incluso a bancos. Una escalada impresionante que ha producido un triste balance.

El Pacorro, 14 años, muerto al ser sorprendido robando un coche. El Loquillo, 13 años, muerto de un tiro durante una fuga en coche robado. Pepe el Majara, 15 años, muerto al asaltar un parking. El Maíto, 15 años, muerto al estrellarse el coche robado que conducía su hermano. Frente a ellos hay que sumar las víctimas causadas entre las fuerzas del orden y las personas sobre las que ejercieron todo tipo de violencias.

El problema existe, está ahí y no podemos volverle la espalda. Por desgracia, no es el problema de un barrio como algunos pretenden, ni de un distrito, ni siquiera de nuestra ciudad, sino de todas aquellas que sufren los males de un incremento de población acelerado y sin control, de una sociedad lanzada por la pendiente de la vida fácil, del lujo y del exhibicionismo. Nadie debe sentirse personalmente aludido por lo que se relata en esta película, pero todos estamos implicados en el problema y, en el fondo, todos somos culpables y a todos nos toca hacer algo por remediarlo. Levantando el brazo de la justicia, desde luego, pero sin olvidar la caridad, las posibilidades de redención de esos muchachos».

—Mery Cuesta: Bueno, es fortísimo todo lo que se dice aquí en este prólogo de esta película de José Antonio de la Loma, decíamos, del 78. No le vamos a meter cuchillo a fondo en muchas cuestiones que salen aquí sobre eso que decíamos del moralismo, la culpabilidad que apunta al dedo hacia el propio ciudadano, la redención del joven delincuente, etcétera. Pero seguro que sí que nos interesa todo eso que les parece lo peor aquí: el vicio, el lujo, el exhibicionismo. Oye, eso es lo que nos gusta precisamente.

—Glòria Ribera: Solo queremos exhibirnos en la vida.

—Gloria G. Durán: Exactamente, es lo que nos encanta. Y, de hecho, lo iba escuchando y digo: «Madre mía, esos son tíos: muerto, apedreado, tal…».

—Mery Cuesta: El Loquillo, el Pink Floyd…

—Gloria G. Durán: Y quería dejar algunas ultratelúricas: «Irene Gómez, alias La Manolo (…). Toribia (…) Fealdad inédita de pelirroja sensual. Muy peligrosa. La Señora Bragas, dueña de un cafetín del Rastro. Socióloga bebedora de triple anís, curda intermitente. (…) Como altas cocottes o cortesanas de alcurnia se daban siempre un nombre ultratelúrico. Mery “la Indolente”, Carmen “la del Metro”, Paca “la de los Bolillos”, Juana “la Filetes”, Amalia “la Diabética”, Julia “la Kanguro”, Mercedes “la Flexible”, María “la Pañales”, la marquesa del Zeneque, doña Ilusiones, la Sinfo, la marquesa de la Lendrera, la Matagatos, la Tomates (y) la Curri. (…)».

—Mery Cuesta: Bueno…

—Glòria Ribera: ¡La Curri! Oye…

—Mery Cuesta: Como si fuesen nombres de pizza.

—Glòria Ribera: Sí…

—Gloria G. Durán: Esto son las farmacéuticas, las de [La Farmacia:] Refugium Peccatorum, que es el artículo de Esperpento.

—Mery Cuesta: Sí, del catálogo de la exposición del [Museo] Reina Sofía.

—Gloria G. Durán: Al final, nos quedamos con nombres…, siempre son tíos.

—Mery Cuesta: Exacto, sí, sí… Es el Paquillo, como dicen, el Torete, etc. Bueno, dentro de la ciudad, el barrio. Yo creo que es interesante que el barrio también es uno de los territorios, digamos, germinativos del delincuente, ya no solamente del delincuente juvenil de los ochenta, sino, cuando vamos hacia atrás, al cine de los cuarenta o de los cincuenta, vemos ahí esos esqueletos de los primeros barrios que se están construyendo. Y que, quieras que no, están, pues eso, en las afueras de la ciudad, en ese nuevo territorio que es el extrarradio y que empezará a ser, principalmente a partir de los setenta, el territorio principal de delincuencia.

—Gloria G. Durán: Claro, que es donde salen también las primeras bandas.

—Mery Cuesta: Eso, todas las bandas juveniles.

—Gloria G. Durán: Claro, toda esta leyenda, como en el libro de Servan [Servando Rocha], todo el odio que llevaba dentro —que a mí me encanta—, que empieza con la banda de Los Ojos Negros que surge en Usera, digamos, cuando se está construyendo casi de autoconstrucción, además. Un millón y medio de personas llega a Madrid, así, de la noche a la mañana, y la solución habitacional muchas veces era autoconstrucción. Y ahí se generaba todo un espacio de nueva sociabilidad y de buscarte el parné. O sea, que era lógico tirarse a buscarlo.

—Mery Cuesta: Y un espacio que también es como muy de llegar a la ciudad para buscarte el parné y buscarte la vida son las estaciones: la Estación de Atocha en el caso de Madrid y la Estació de França aquí en Barcelona. Tú, por ejemplo, cuando viniste, Glòria Ribera, a Barcelona, ¿llegaste a la estación? ¿Adónde llegaste?

—Glòria Ribera: Yo llegué a las puertas del Institut del Teatre para pasar las pruebas de acceso. Vivía con mi hermana en una residencia de monjas —que ella estaba allí alojada— para hacer las pruebas de acceso. Y me parecía Barcelona en plan ¡guau! Viví haciendo unas pruebas como dos semanas, por primera vez a los 18, y dije: «Hostia, yo siempre he querido vivir aquí, pero ¡vaya cosa, no!». Y yo esperaba como en plan que esta ciudad fuese, o sea, llena de vedettes, de bohemia; tener muchos amantes, muchas amigas, dinero, fiesta, lujos, éxito… Yo esperaba todo. Entre lo bohemio de las novelas y entre futuro, pero también muy pasado, muy viejo. En verdad quería una ciudad como llena de humo y de bares con whiskies y, claro, bueno, en fin… En verdad en el Institut del Teatre no noto nada de toda la identidad barcelonesa, nada.

—Mery Cuesta: Porque no explican, por ejemplo, todo lo que fue el Paralelo barcelonés.

—Glòria Ribera: Que va, que va. O sea, nos pusimos a hacer canción francesa y nos pusimos a hacer canciones de musicales tipo Broadway, muy americano. Sí.

—Gloria G. Durán: Ah, ¿sí?

—Glòria Ribera: Sí.

—Gloria G. Durán: Mira, en Madrid sí, La Bernalina sí trabaja el teatro musical y el cuplé.

— Glòria Ribera: Pues qué suerte tienen en Madrid algunas. No, aquí no. A ver, depende del profesor. Yo sé que cuando Xavi Albertí, que hizo la exposición de El Paralelo [1894-1939] en 2012, que te regalé ese libro…

—Gloria G. Durán: Sí, maravilloso…

—Glòria Ribera: Pues yo sé que él estuvo de profe, entonces sí que tocaron algo, pues, para algún taller práctico, pero no… Y entonces pues esa fue la excusa. Vengo a Barcelona, no estoy pudiendo tocar nada de todo esto. Pues ya me lo monté yo de ninguna manera.

—Gloria G. Durán: Ya me lo voy a montar, ya me lo voy a montar…

—Mery Cuesta: Volviendo a las ciudades y a sus escenarios, que te decía lo de si habías venido por la Estación de França o si habías venido por la de…

—Glòria Ribera: Para mí, o sea, realmente… Claro, yo, llegar a mi pueblo, que soy de un pueblecito de Lleida, que es Guissona, realmente casi estoy tanto rato como de Barcelona a Madrid. Ahora, tú llegas aquí con el AVE, pim pam, y yo estoy dos horas y pico para llegar a mi pueblo. Sí, es como ¡guau!

—Mery Cuesta: Pues eso, las carreteras también son como espacios también muy típicos de todas estas ficciones de delincuentes y delincuentas.

—Gloria G. Durán: En Madrid —una puntualización— no era Atocha, era la Estación del Norte.

—Mery Cuesta: ¿La de Chamartín?

—Gloria G. Durán: No, ahora es Príncipe Pío. Claro, el nodo de comunicación fuerte era la Estación Norte, se llamaba, que ahora se llama Príncipe Pío, que se ha quedado para trenes de media distancia, de estos eternos. Yo para llegar a la facultad tardo tres horas también en hacer 180 km.

—Mery Cuesta: ¿Y autobuses a Talavera de la Reina y cosas así?

—Gloria G. Durán: ¿Desde ahí? Pues no te sé decir, pero lo que es la estación de trenes, sí. Además, si vas, sigue teniendo esa arquitectura que podía entrar perfectamente en películas de cine negro. Y, cuando vengas a Madrid, vamos, porque seguro que identificas alguna y dices: «¡Ya la he visto!».

—Mery Cuesta: Total.

—Gloria G. Durán: Seguro, porque es muy de película de los años sesenta, fácilmente. Sigue teniendo esa arquitectura de hierraco, muy bonita.

—Glòria Ribera: Como la de França.

—Gloria G. Durán: A mí me gusta mucho.

—Mery Cuesta: ¿Tú has estado en la de França, que está ahí al lado de la Barceloneta?

—Gloria G. Durán: Claro, es la que voy yo cuando…

—Mery Cuesta: También otra cosa que se ve son frontones de pelotaris. Los frontones de pelotaris son muy típicos también de los años cincuenta como forma de escapismo, de diversión. En Madrid, ¿estaba el [Teatro] Kursaal, no?

—Gloria G. Durán: Claro, es que el Kursaal y luego el Beti Jai, que ahora lo han reabierto y se está organizando, tenía horario de frontón y horario de frivolité y de cuplé. De hecho, Ahí estrena Mata Hari la primera vez que viene a España en 1906, porque Mata Hari luego vuelve cuando ya le traicionan —las malas lenguas dicen que Raquel Meller— en el 16. Pero su primera actuación es en 1905-1906 y digamos que era uno de los sitios de estreno más aclamados por las cupletistas, y siguen las esculturas —no sé si habéis estado—. Es en la plaza del Carmen, que luego la Chelito tiene el teatro y ahora mismo es un MediaMarkt, pero lo que es el frontón de acceso está exactamente igual. La depresión es que pone MediaMarkt en vez de…

—Glòria Ribera: ¡Qué horror!

—Gloria G. Durán: … ¡noche de glamour!

—Mery Cuesta: Me encanta esto de deporte de día, de noche…

—Gloria G. Durán: Arquitectónicamente son una belleza.

—Glòria Ribera: ¿Esto solo pasaba en Madrid?

—Gloria G. Durán: En Madrid sí pasaba.

—Mery Cuesta: Aquí que había frontones, pero no sé si por la noche, si eran de doble sesión.

—Glòria Ribera: En el de Madrid, en este de… ¿Qué plaza es? ¿Cómo se llama?

—Gloria G. Durán: Del Carmen.

—Glòria Ribera: Ahí recuerdo que la maharaní —la que se volvió maharaní— actuaba y el maharajá la fue a ver. Y para las bodas…

—Mery Cuesta: Esa historia es muy bonita, la de Anita Delgado. Sí, señor. Y, ¿qué os iba a decir? Otra cosa interesante, ya que hablamos como de locales de cachondeo, nocturnos y tal. Yo lo que sí que he visto es que hay como una recurrencia, por ejemplo, al Pasapoga, en el caso del cine que se graba en Madrid el cine, el Spanish Noir que le llamo yo, que es el cine negro, y aquí en Barcelona, la Corrala, por contra. Que es un local que estuvo en la calle Diagonal, que ya no existe, que en su lugar ahora mismo hay como un edificio en una especie de…, bueno, no es que sea una urbanización, pero sí un edificio que se llama La Corrala precisamente. Y ahí es donde llegaban en los años cuarenta y cincuenta todos esos grupos de jazzistas, rumberos y flamencos, que es como se llamaba por las noches a los músicos que actuaban en Barcelona en los cuarenta y cincuenta. «Jazzistas, rumberos y flamencos», es muy gracioso. Es un lugar, el cortijo, que podemos ver en diversas películas, siempre tocando al frente de la orquesta José Solá, que también es uno de los compositores de las bandas sonoras de los cuarenta y de los cincuenta. Y yo he traído un trocito de la banda. Es José Solá, que además sale en películas como, por ejemplo, Un vaso de whisky. Este es el Mambete, que era como la canción de moda, que ya veréis que es tipo Pérez Prado total, es la canción de moda para bailar así en las salas de fiesta de los cincuenta.

—Gloria G. Durán: El chachachá…

[Fragmento del tema Mambete de José Solá y su orquesta (1959) y continúa sonando de fondo]

—Mery Cuesta: A mí a veces es que me encantaría volver a una de estas salas. Buah, que te pongan esa música y liarte a bailar como una loca, tía.

—Gloria G. Durán: A mí todo el rato, todo el rato.

—Mery Cuesta: Y unos cubalibres, yo qué sé. O en Red Bull.

—Gloria G. Durán: Invito a todo el mundo a ver en Madrid. Lo siento, pero está en Madrid. En la Casa de América hay una exposición de Gladys Palmera del archivo de Música Latina en los años cincuenta, sesenta y setenta, que hay joyazas. Pero una de las primeras piezas, cuando entras, primero hay unos zapatos de Josephine Baker, que da mucha emoción ver unos zapatos de la Baker. Pero, luego, subes arriba y hay una proyección de una película de la Baker, en la que ella está toda elegante y toda divina bebiendo champán y, de repente, empieza a enloquecer, a enloquecer, a enloquecer. Lo tira todo y se pone a bailar como una loca una música así, latin, muy chula. Eso es lo que tenemos ganas, de tener locales que podamos bailar enloquecidas.

—Mery Cuesta: Que se pueda bailar, ¿no? Se echa de menos.

—Glòria Ribera: Hombre, en La Paloma se puede bailar.

—Mery Cuesta: Pues sí.

—Glòria Ribera: De un modo distinto al de antes, pero ahí está.

—Mery Cuesta: Claro, a ti La Paloma te gustaría.

—Gloria G. Durán: ¡Llevadme!

—Glòria Ribera: Una sala de concierto a la en palito y baile, pero preciosísima. En el Raval.

—Gloria G. Durán: ¿Vamos hoy?

—Glòria Ribera: Ya está, vamos hoy o mañana.

—Gloria G. Durán: Venga.

—Mery Cuesta: Después de la putivuelta.

—Gloria G. Durán: Ay, mañana, después de la putivuelta.

—Mery Cuesta: Oye, cambio de música, ¿vale?

—Gloria G. Durán: Venga, dale.

—Mery Cuesta: Porque yo sigo aquí. Seguimos con la delincuencia en el cine, con toda esa transparencia y esa ficción también de lo que estaba ocurriendo en las calles. Y en el caso del cine quinqui, que sí que tiene una voluntad vérité—yo creo que por encima del cine de los cuarenta y cincuenta—, ya sabéis que lo que se escuchaba es rumba, flamenquito, mucha música disco y cosas ya un poco precedentes de Camela, o sea, lo que sería rumba disco pop.

—Gloria G. Durán: Proto-Camela.

—Mery Cuesta: Exactamente. Como, por ejemplo, Amina…

[Fragmento del tema Alí Mustafá de Amina (1980)]:

«—José María Íñigo (presentador): ¿Se acuerdan ustedes de aquella canción titulada Diki Diki que dio la vuelta a España en éxito? Pues bien, la intérprete de aquel Diki Diki, famoso en otro tiempo, viene hoy para tratar de hacer popular desde aquí una canción que ya se está escuchando bastante en toda España y que nos habla de un exótico mundo y de un exótico Alí Babá o algo por el estilo, señoras y señores.

Y vamos a recibirla con un cariñoso y fuerte aplauso: ¡Amina!

(Aplausos).

—Amina (interpretando el tema Alí Mustafá): Mustafá, Alí Mustafá, ay qué pena de ti, ay qué pena me da. Mustafá, Alí Mustafá, ay qué pena de ti, ay qué pena me da. Por el desierto al morito se ve, que llora triste su suerte fatal, por el engaño de un falso querer. Le pide ayuda a su dios, a su dios que es Alá. Mustafá, Alí Mustafá, ay qué pena de ti, ay qué pena me da. Mustafá, Alí Mustafá, ay qué pena de ti, ay qué pena me da. Va por la arena con ardiente sol sin rumbo fijo…».

Por un mundo profundo y mucha paz. Hay que pensar en mí, hay que ver a hasta la Franja de Gaza. Hay que mirar. Mira qué pena me da al verme despierto el gordito se ve que llora triste. Suerte fatal por el daño hecho que la criatura, su Dios, Dios que está buscando, ya le busca por aquí.

—Mery Cuesta: Bueno, ¡qué temazo! Aparte [de] que me hace mucha gracia José María Íñigo que dice: «Habla de Alí Babá, no sé qué». No, hija mía, vamos a ver. Esto, esto… Estamos en la liga de la mandanga del Fary. Estamos clarísimamente hablando de canciones ligadas al consumo de hachís. De hecho, esta canción salía en la película Chocolate, que es una película de 1980, una película quinqui cien por cien maravillosa, que habla sobre la adicción a la heroína y el contrabando de hachís. Alí Mustafá. Así que bueno, ya veis ahí, ablandando un poco el referente.

—Gloria G. Durán: Pero esto es muy sicalíptico también, lo de ablandar, porque todos los cuplés de cocaína, de «te amo, te adoro, cocaína ven a mí, mi amor». Siempre cuando lo ves en algún programa de estos que quieren acursilar el cuplé y siempre dice: «No, bueno, ella tuvo una crisis, pero luego sobrevivió y volvió a ser buena». Take it easy, baby! [Tómatelo con calma, cariño].

—Mery Cuesta: Es que amor y adicción tienen mucho que ver, la verdad, el uno con el otro.

—Gloria G. Durán: Pero cuando se hace mainstream [popular] cualquier tema, enseguida, como tergiversan el verdadero sentido, todo lo más canalla se suaviza y dicen: «Ay, esto ya pasa largo»

—Glòria Ribera: Hombre, El tango de la cocaína es como bastante fuerte. «[Cantando] Cocaína, sé que al fin me has de matar. Me asesinas, pero calmas mi pesar. Si me dejas, sé que al fin vas a morir. No, no, no, no, no, no, no, pero no puedo…».

—Gloria G. Durán: …no me haces, no me haces sufrir, porque no me abandonas. O sea, sé que me vas a matar, pero no me importa porque…

—Glòria Ribera: «[Cantando] …al fin me has de matar».

—Gloria G. Durán: Que no me vuelves loca, no me haces luz de gas.

—Mery Cuesta: Qué duro, qué duro.

—Gloria G. Durán: Sí, sí, sí… Y tú, ¿qué soñabas?

—Glòria Ribera: Pues nada.

—Gloria G. Durán: ¿Con qué soñabas?

— Glòria Ribera: Yo soñaba con una ciudad pues bohemia. Yo en verdad, a los 12 años, estaba ya soñando que yo soy una mujer muy casada y muy divorciada y que viviría en los bares con un culo de vaso de whisky doble, ¿sabes? Porque no sé, había como visto, pues toda esa idea. Primero me fijé en la Barcelona gracias a la Dagoll Dagom, que es como la compañía estelar barcelonina de los musicales made in [hecha en] Cataluña.

—Gloria G. Durán: Sí, que tienen una versión de Lockout muy chula, el Lockout matrimonial. ¿Conoces ese cuplé?

—Glòria Ribera: No sé en qué musical aparece ahora. O sea, por ejemplo, Flor de nit, que es como una representación de todo el Paralelo y una cupletista que quiere triunfar ahí, pues es como muy precioso. Y, por ejemplo, os podía cantar aquí un trocito que dice: «Y el Paral·lel, y el Paral·lel, que té de tot…». Y que empieza: «Hi ha carrers que tenen pressa». Y comienza como a enumerar todo tipo de calles. Y es como el Paral·lel que lo tiene todo. «[Cantando] El Paral·lel». Es precioso.

—Gloria G. Durán: Eso es muy bonito en las ciudades, que está todo, qué más, no necesitas nada más allá de la ciudad.

—Glòria Ribera: Y ná, eso, que llegaba como con grandes ganas de decir: «¡Ah, qué chulo!». El Institut del Teatre está en verdad en el mismo barrio. Bueno, está en Poble Sec, y, abajo de todo, limitando con el Raval, pues está el Paralelo. ¡Qué maravilla, qué cerca estaré! Pero que no, que no, que no toqué nada. Y por eso decidí hacer un trabajo final de carrera a mis anchas y tocando y así pues el cuplé, la verdad.

—Mery Cuesta: ¿Y eras una excepción? O sea, es decir, ¿había otras mujeres u otros chicos o chiques o lo que sea? Me refiero a otras personas.

—Glòria Ribera: Persones.

—Mery Cuesta: ¿Persones que también estaban tocando el cuplé?

—Glòria Ribera: No, no, no, soy un alma rara y libre en la Barcelona. O sea, cuando le dije a… El verano conocí a María del Mar Bonet, que es como una de las cantautoras de Mallorca, pero como de la canción de los setenta, recuperando la canción…

—Gloria G. Durán: O sea, para mi generación es muy popular la Bonet.

—Glòria Ribera: Le dije… Este verano la conocí en un concierto suyo y le dije: «Ay, soy Gloria y soy cupletista». Y me dijo: «Nadie me había dicho esto en la cara. Nadie me había dicho esto nunca».

—Gloria G. Durán: Total… Oye, ¿esta es Salomé, la del barri del Paral·lel, esa que has dicho?

—Glòria Ribera: ¿Salomé? La de Salomé es otra. Salomé tiene como un disco raro, Salomé, Noches del Paral·lel (Nits del Paral·lel). Ella canta en catalán. Y es como… Se llama así… No sé cómo se llama ahora la canción, pero es: «[Cantando] Pels noctàmbuls és un cel, el barri del Paral·lel!». Y es como… Retrata la ciudad que nunca duerme, que siempre, que siempre puedes tener cosas ahí, en plan como…, que no hay camas. Bueno, la pongo en el siguiente capítulo porque no la traigo esta.

—Gloria G. Durán: Además, no lo había pensao, pero, claro, Salom�é, la recuperación del mito de Salomé —solo con nombrarla— es maravilloso. En toda la sicalipsis se usa mucho el mito, se recupera, se da la vuelta, se moderniza. De hecho, ya tengo dos Novelistas de hoy donde se inventa la historia de una ultratelúrica, pero que es Salomé, que se carga a su amante en un momento dado y dice: «Hasta aquí hemos llegado». Pum, y se lo carga, pero en versión barrio, en versión un poco cine noir. Que ya te los pasaré, que me he acordao yo al verlo. Salomé, digo: «Ay, qué maravilla, ¿no?». De algún modo, siempre transitan los mismos... Hay como una especie de estructura de pensamiento que se replica en esto de salirse…

—Mery Cuesta: Que pervive, ¿no? Si, de hecho, fíjate que, el mito de Salomé, por ejemplo, también pervive en las representaciones, digamos, del mundo gótico. Y no me refiero solamente al gótico del siglo XIX, sino al gótico metalero de las subculturas góticas, de música metal. En todas esas imágenes de mujeres besando calaveras, precisamente. Es decir, una mujer besando —que no encontrarás hombres besando calaveras ni cabezas—, pero sí mujeres besando calaveras o cabezas cortadas. Son reverberaciones clarísimas del mito de Salomé que va como, decimos, superviviendo como imagen en toda la cultura visual desde hace siglos.

—Gloria G. Durán: Total.

—Mery Cuesta: Volvemos un poquito para dejarlo ya, para acabar, rematamos con el Madrid-Barcelona.

—Gloria G. Durán: Sí, sí, rematamos, rematamos…

—Mery Cuesta: Con un clásico.

—Gloria G. Durán: Claro. Yo, si hablo de Madrid, me tengo que ir a Lavapiés, porque siempre todo acaba en Lavapiés. No lo suelen nombrar como Lavapiés, siempre dicen �«los bajos fondos». Cada vez que en un libro de principios de siglo escuches, leas, porque escuchar…, «bajos fondos» es Lavapiés.

—Mery Cuesta: Claro, aquí hay también mucha mitología con el «barrio chino».

—Glòria Ribera: … «chino», claro, el Raval.

—Mery Cuesta: Sí, sí…

—Gloria G. Durán: No, que Lavapiés, como tiene cuestas, enseguida lo identificas. Porque siempre…, toda esa idea de que la cuesta te absorbe. tiene algo como…, desde la plaza del Progreso, que es como se llamaba Tirso de Molina... Hay muchas historias que empiezan en Tirso y, una vez que uno ya desciende la calle Lavapiés abajo o Jesús y María o Ave María, que son las tres que bajan, digamos, como casi como un arroyo hacia abajo, pues ya estás…

—Mery Cuesta: Perdido…

—Gloria G. Durán: La perdición empieza el primer paso cuesta abajo y los «bajos fondos» son bajos de verdad.

—Mery Cuesta: Claro, aquí la verdad es que el «chino» siempre nos ha dado, como muchísimo…, ha sido un telón de fondo, vamos, insoslayable, tanto para la fotografía como para, desde luego, el cine. Y, de hecho, buena parte de ese cine negro, como dices tú, aunque yo le llamo Spanish Noir, es de los cuarenta y de los cincuenta y de los sesenta. Es un cine español que quizás podemos tender a pensar que está grabado en Madrid, pero lo cierto es que, de las casi unas 208 películas que dicen los críticos que conforman el género del cine negro y policíaco español, el setenta por ciento fueron grabadas en Barcelona. Y esto tiene que ver mucho, yo creo, con las propias condiciones de producción de cine que había aquí y con el estilo un poco cosmopolita, porque no olvidemos que el cine negro está imitando…, o bueno, no es que esté imitando, pero sí se está espejando en modelos como el norteamericano, el polar francés, también el cine italiano de la época. Y el contexto barcelonés daba un estilo más cosmopolita, daba un estilo más extranjerizante, una cosa como más abierta, más internacional que el madrileño, que se nos va al Rastro, cariño, que se nos va al casticismo y al sainete, pero así de rápido.

—Gloria G. Durán: Sí, aparte, sin solución de continuidad. Porque una de las coñas que siempre tienen con Carrere, que siempre: «Carrère». No, Carrere.

—Mery Cuesta: Carr-rrere.

—Gloria G. Durán: Claro, es Carrere, pero su madre, que era medio de origen francés, quería hacer una equiparación de Madrid y París y, claro, decía: «el Montmartre matritense». Se iba al barrio de la Universidad, o sea, lo que es ahora la zona de San Bernardo, que es un poco Malasaña. Pero no había manera, no había manera de sacarle punta a Madrid a una cosa más afrancesada, porque es otra cosa, efectivamente. El aire de Barcelona es mucho más glamuroso, con una frivolidad más fina. Y, de hecho, los grandes dandis sicalípticos, como Álvaro Retana o Antonio de Hoyos y Vinent, sus mejores capítulos son aquí. ¿Cómo se llamaba el bar este que transitan?

—Mery Cuesta: ¿La criolla?

—Gloria G. Durán: La criolla, efectivamente. La criolla tiene una historia mucho más sexy que cualquier tasqueta.

—Glòria Ribera: La vanguardia es barcelonesa.

—Mery Cuesta: Es por el puerto.

—Gloria G. Durán: Es así, es así, es así.

—Glòria Ribera: Los catalanes siempre hemos sido...

—Gloria G. Durán: Pero bueno, a mí me interesa esa idea de la precariedad, aunque queremos evitar palabras. Pero bueno, lo que nos viene aquí es el parné. Entonces, molaría saber cómo empieza este rollo de tu superpieza Parné, mundialmente conocida y maravillosa. Supongo que muchos que nos están escuchando la han visto y, si no la han visto, la tiene que ver.

—Glòria Ribera: Pues que me llamen.

—Gloria G. Durán: Que te llamen.

—Glòria Ribera: Subcontratamos un bolo y ya está, claro. Parné viene porque, de algún modo, mi primer espectáculo, que fue Versiones parciales y erróneas de mi vida y mi gloria, que es una frase de Raquel Meller a la cual yo añado «y mi gloria». Eso decían los periodistas de ella: «Versiones parciales y erróneas de mi vida, de Raquel Meller». Y solo saben eso los periodistas. Pues yo hago este trabajo final de carrera — de Carrere— para decir…, me saco el gusanillo del cuplé y hago algo con todas estas mujeres y cupletistas que estoy admirando desde arriba de Montjuïc. Y claro, hago... Bueno, primero os pongo un trocito de Versiones, un minitrocito.

—Mery Cuesta: Venga…

[Fragmento de Versiones parciales y erróneas de mi vida y mi gloria de Glòria Ribera (2018)]:

«—Chorizo al fuet, chorizo a la secallona, chorizo tú, chorizo al presidente, ¿vale?

—Coro: Soldadito español.

—Me llamo Ribera y no tengo primo.

—Coro: Soldadito valiente.

—Con el banquero no me he casao. El día que me deje el presidente hablar…

—Me llamo Ribera y, sí, tengo primos, pero no de esos.

—Por eso, estando mí bien es mi fumar un edén.

—Dale, dale el humo de tu boca…

—El que no trabaje…».

—Glòria Ribera: Y así, así viene Versiones sin ningún tipo de aspiración a nada. Yo era estudiante y digo: «A tope», pero empezaron a salir bolillos. Oye, ven aquí, vente p’allá, así nos conocemos…

—Gloria G. Durán: Sí, sí…

—Glòria Ribera: … con Gloria. Porque yo iba al Teatre Antic de Barcelona, que es como de lo más underground de la escena barcelonesa, y me llevan a Radio Nacional y Gloria me escucha y me escribe un mail y yo: «Me muero…».

—Gloria G. Durán: Pero que ni había empezado a escribir el libro, yo creo. Yo estaba investigando el cuplé y la sicalipsis —investigando obsesivamente—, porque es verdad que es un territorio cultural que, cuando empiezas a conocerlo, flipas, te atrapa y ya no puedes salir, ya te quedas completamente atrapada. Y yo estaba atrapada ahí y, de repente —estaba en Denia, en casa de una colega, es que lo tengo grabao—, de fondo escucho una Glòria a la que le interesa el cuplé, que investiga el cuplé y que se llama como yo. Digo: «Esto es una señal, esto es una señal». Y entonces lo busqué por las redes —yo qué sé, encontraría tu mail por las redes—…

—Glòria Ribera: Sí, mi web. Y me contactaste por correo.

—Gloria G. Durán: O tu web o yo qué sé… Y le escribí y le dije: «Oye, mira, me llamo como tú y tengo la misma obsesión».

—Glòria Ribera: Fue tan fuerte... Y yo empezando a buscar su web, entonces, al contactarnos.

—Gloria G. Durán: Pero mi web es un desastre, así que tampoco… Pero bueno, que ahí, desde ahí ya conectamos genial. Y hasta hoy.

—Glòria Ribera: Ha sido de los únicos contactos que no me has venido con paternalismos —que antes hablábamos de esto—, porque hay tanta gente que me viene como en plan: «Tú deberías hacer esto…».

—Mery Cuesta: Dando consejos, ¿no?

—Glòria Ribera: «Esto ya está pasado, tienes que tirar por aquí». Es como: «Un momento, si no te he pedido nada, no me aconsejes». Entonces, Versiones fue sin ningún tipo de objetivo, nada, no pensaba en el dinero porque era estudiante.

—Gloria G. Durán: He de reconocer que yo me interesé mucho más, precisamente, cuando vi esta vaca, porque dije: «¡Es dadaísta!». O sea, la única persona que ha entendido la verdadera esencia del cuplé y la sicalipsis, que es dadá, es vanguardia, es ultraísmo, es delirio, es nonsense [un sinsentido]. Es esta cosa tuya de la vaca que, efectivamente, era como muy loco, ¿no?, completamente dadaísta. Y yo me descojoné, y digo: «Dios mío, he encontrao un kindred spirit [espíritu afín]».

—Glòria Ribera: Como era mi primer show de diva, digamos, ¿no, Mery? Pues yo digo: «Vale, voy a lucirme con mi nombre. Yo quiero encontrar la “Gloria”». ¿Y qué pasa con todo esto? Y encuentro una vaca, que es una marca de leche que se llama Gloria, y en todos los anuncios aparece la vaca Gloria, la vaca Gloria… Y es como: «Madre mía, me encanta». Y en el show aparece mi madre cortando queso y chorizo, que después será para todo el público. Cuento que yo vengo de un pueblo donde se hacen muchos embutidos. Estos embutidos llevan leche. En este país… Empiezo a investigar la leche de una manera superobsesiva. Pues con el cuplé, y también un poco como comparando los blancos legales, la leche, los blancos ilegales, la cocaína. ¡Oh, vaya! ¿Qué cosas, no? O el azúcar refinado… Y nada… Eso, la leche como… También ligado con las mujeres y las malas o delincuentas. En este show empiezo a contar cómo Pilar Prades, que era una mujer que servía en casas de señoras ricas y que se dedicaba a envenenarlas —pues porque sí, punto— con leche, evidentemente. Y hago como una ficción de que Pilar Prades cuidó o estuvo en contacto con Ramoncita Rovira, que es la cupletista que es de mi tierra… Ligo ahí como todo el territorio, inventando yo… Que Pilar Prades en verdad es valenciana, era «La envenenadora de Valencia», se la conoce como tal.

—Mery Cuesta: Exactamente, qué fuerte.

—Glòria Ribera: Fue la última mujer que murió a garrote vil.

—Mery Cuesta: Sí, de hecho, hay un capítulo de la serie La huella del crimen —si la recordáis—, que es una serie que recoge… De Televisión Española.

—Glòria Ribera: De ahí la conozco.

Exacto. Que sale el Jarabo [José María Jarabo Pérez Morris]. Bueno, que es un poco, pues todos los true crimes [crímenes reales] españoles.

—Gloria G. Durán: ¡Toma ya!

—Mery Cuesta: Sí, sí, de Pedro Costa, y que viene a recoger… Es muy interesante que haya salido La huella del crimen, porque es precisamente el posquinqui. Es decir, si pudiéramos hacer una especie como de genealogía de la ficción criminal en España, después del cine de los cincuenta-sesenta se recoge el quinqui. Y después de ese espacio dedicado específicamente a delincuencia juvenil, hay como una revisión de la España delincuente, que es La huella del crimen, que es una serie de dos temporadas que se vio muchísimo.

—Gloria G. Durán: Guau, qué chulo.

—Mery Cuesta: Sí, y en el cual uno de los capítulos más carismáticos es precisamente «La envenenadora de Valencia», que creo que lo protagonizaba Terele Pávez, si no recuerdo mal, es la que hacía de «envenenadora de Valencia». Así que bueno, toda una genealogía.

—Gloria G. Durán: Pues de leche hay una historia sicalíptica muy bonita porque dicen: «Las versiones, perversiones o espejismos». ¿Cómo has dicho tú? Espejando, espejando… Gloria Laguna, la gran marquesa chic lesbiana, que era una gran salonnière de principios de siglo —que ahí transitaba…, toda la frivolité local estaba ahí—, se bañaba en leche; y esa leche luego la llevaba al Pombo, al Café de Ramón Gómez de la Serna. Y se suponía que la gente iba ahí a beber leche o leche-horchata o algo extraño que decían que era en la que se bañaba Gloria Laguna y que luego se la regalaba al bar para que ellos la comercializasen.

—Glòria Ribera: En este show quería yo bañarme. Quería hacer el show desde una bañera, así, de estas con patas. Pero bueno, no había presupuesto, era un trabajo final de carrera…

—Gloria G. Durán: Todo llegará…

—Glòria Ribera: Pero una performance así…

—Mery Cuesta: La idea es buenísima.

—Glòria Ribera: … Que la gente vaya entrando…

—Gloria G. Durán: Sí, sí, y es muy cleopatresca.

—Glòria Ribera: La leche de burra…

—Gloria G. Durán: Sí, sí, total. Entonces, está este rollo del espejando del Spanish Noir.

—Mery Cuesta: Sí, bueno, hablamos de Spanish Noir, pero fíjate que está bien que hilemos un pelín sobre la terminología. Yo le digo Spanish Noir, que no deja de ser una versión, una perversión total, porque es una etiqueta, además superpoco utilizada. Pero yo creo que aquí somos todas un poco proacuñar nuestros propios términos. ¿Qué quieres que te diga? Porque sicalipsis, en efecto, es un término que aparece, que pones tú de relevancia, pero que es un medio invento.

—Gloria G. Durán: Lo estiramos como nos da la gana.

—Mery Cuesta: Y por ejemplo, yo cuando hice la exposición de cine quinqui, que fue en el 2009, el cine quinqui también, como expresión, era algo un poco de moneda de cambio, así como muy callejera, pero que tampoco estaba institucionalizada en ningún sitio. Y yo pienso, modestamente, que la exposición sí sirvió para poner ese término encima de la mesa y hacerlo como…, bueno, darle la difusión que tiene ahora.

—Gloria G. Durán: Ya aprovechamos este momento para ver si se reedita tu catálogo, porque yo estoy harta de alumnos que me dicen: «No encuentro el catálogo» y les digo: «Ya, chata, yo tampoco lo he visto». O sea que…

—Mery Cuesta: Está, bueno, pues lo típico… Cien euros en eBay y cosas de esas. Pero bueno, sí, sí.

—Glòria Ribera: ¿Y no eres tú quién lo está vendiendo, verdad?

(Risas).

—Mery Cuesta: Y luego también un término que yo reivindico un montón es «cine delincuente» versus «cine policial». Porque este cine negro o cine policíaco que es como se le ha llamado pues al cine de los cincuenta y de los sesenta. Bueno, sí que es cierto que es muy fácil decir cine policial, porque entonces estás hablando de un cine que seguro que va a favor de la ley, que seguro que va a favor de la moralidad. Un cine que siempre es correcto, que sigue todas esas normas propias de las que imponía la censura y el franquismo en su momento.

La idea de cine delincuente tiene que ver con seleccionar las películas en las cuales el hecho delictivo es el protagonista. Y sobre este cine delincuente, pues yo he estado trabajando mucho precisamente a través de un pódcast que hice para Radio 3 que se llama Spanish Noir: cine delincuentey jazz criminal, que estaba específicamente centrado en las texturas sonoras del cine delincuente.

La verdad es que eso es muy interesante, sobre todo porque te abre parajes sonoros de lo que llaman los anglosajones craint jazz —y ya no solamente el jazz criminal, sino también estas texturas sonoras como el Mambete que hemos escuchao—, que se escuchaban en los bajos fondos de la época; e incluso también, al ser en el contexto español, muchas veces vinculado al flamenco. Porque cuántas juergas y cashondeos y delincuencia de bajos fondos —y de altos fondos también— se han dado alrededor del cine delincuente y de la delincuencia.

Vamos a escuchar, si os parece, el inicio del programa, la sintonía.

[Cortinilla del pódcast Spanish Noir de Mery Cuesta y Daniel Nel·lo en Radio3 Extra-RNE (2023)]:

«(Abre sintonía)

—Daniel Nel·lo: Estás escuchando Spanish Noir.

—Mery Cuesta: Una investigación sobre la estética del cine delincuente y el jazz criminal. Con Dani Nel·lo…

—Daniel Nel·lo: … y Mery Cuesta.

(Sale sintonía)».

—Mery Cuesta: Bueno, pues eso, era un programa que todavía podéis escoger, todavía se puede escuchar en radio RTVE Play. Si tú buscas Spanish Noir, ahí aparecemos el Dani Nel·lo, que es un saxofonista y compositor, y yo haciendo este repaso sobre diez películas y todas sus texturas sonoras, que ahora nos lo vamos a llevar a libro tebeo y, bueno, la aventura sigue su curso. Sí, sí, tú te lo escuchaste y te gustó.

—Gloria G. Durán: Me escuchó…, me emocionó. Y también invito a todos los radioyentes de Radio Sicalipsis a que lo escuchen y traten de ver en FlixOlé las películas porque son accesibles —están casi todas en FlixOlé, ¿no?—. Tú me hiciste la lista.

—Mery Cuesta: Bueno, buena parte sí. Mira, la mitad está en FlixOlé y la otra mitad está en servidores rumanos rarísimos.

—Gloria G. Durán: ¿Ah, sí?

—Glòria Ribera: Oh, me encanta.

—Mery Cuesta: Sí, de esto que entras ahí de repente: «ru punto no sé qué tal»,y que son servidores raros que, de repente, tienen Senda torcida, una película que es básica, digamos, para el cine delincuente de los sesenta. Pues, bueno. Hay películas, sobre todo las barcelonesas, que estaban un poco más fuera de circuito, igual por productora o lo que sea, y son esas las que no están en FlixOlé, que no deja de ser un catálogo…

—Gloria G. Durán: Y que son políticamente incorrectas. Porque hay que recordar que se graban en pleno franquismo y que son la caña.

—Mery Cuesta: Son la caña porque lo que muestran es gente que se está buscando la vida a partir de cualquier cosa. A veces hay cosas tan absurdas como contrabando de lápices, que esto se ve en Senda torcida. Desde cosas superabsurdas que crees que deberían ser reales de alguna manera hasta complots con terroristas que vienen de Francia. Es decir, cosas —también políticamente— que no tenían cabida, digamos, dentro de ese control férreo que se supone que ejercía el franquismo en la sociedad. Y, en ese sentido, las películas barcelonesas son mucho más atrevidas que las madrileñas, que son policiales. Por eso, si empezamos con el cine delincuente, acabamos con un corpus principalmente catalán.

—Gloria G. Durán: Sí, ¿no?

—Mery Cuesta: Exacto.

—Gloria G. Durán: Y que tiene esa cosa… A mí me encanta seguir esos guiones pensando como la idea de Oscar Wilde, que la vida sigue a la literatura o, a veces al revés, la literatura a la vida. Pero en estos contextos a mí me da la sensación —y me ha gustado mucho Gloria cuando dices: «No, yo vine aquí esperando ver glamour y fantasía»—, que era un poco lo que ese texto, que os digo muchas veces de uno de los libritos de Antonio de Hoyos y Vinent que se llama La bohemia londinense y la introducción la escribe Wenceslao Fernández Flórez, y habla un poco de eso. Todos los taberneros de Madrid le deben mucho a Antonio de Hoyos, porque los madrileños iban, como tú, a buscar bares en los que hubiera duquesas decadentes con ojos de jade y con el culo de vaso de whisky, como decías, ¿no? Y esa especie de ficción literaria que la gente todavía va como a buscarla. Y, claro, la cosa se da la vuelta y aquellos bares acaban teniendo glamour porque la gente que va a buscar glamour al final se lo acaba dando.

Es un circuito que me parece muy bonito y no sabes quién presta qué a quién. Y, entonces, en todos esos guiones se mezclan potenciales realidades sociales, como traficar con lápices, que seguro que algo de verdad había, y luego esa capa literaria. Al menos si yo leyese a estos escritores de principios de siglo —que ahora es un poco mi especialidad— como potenciales guionistas, o lo que hablamos tú y yo: que seguro que muchos guiones de los años cincuenta están cogidos de literatura de los años veinte y treinta. Que es esta literatura popular, que había tanta y siempre mezclaba una parte de realidad y quizá muy castiza con otra parte de francesidad o yankilandidad imposible en un Madrid o en un Barcelona (no lo sé, a lo mejor al ser más cosmopolita sería más potencialmente posible), pero en Madrid es complicao.

—Mery Cuesta: Sí, es curioso esto que decimos porque en el caso del cine quinqui, que vendría después, digamos que se invierte esa idea de que lo —digámoslo— internacional o lo más liberal está en Barcelona, y en Madrid está lo más controlado o lo más reaccionario. Es justo al revés. Porque si en Barcelona, como habíamos escuchado antes ese prólogo de Perros callejeros —que me deja clarísimo— en plan: «La ley, el brazo de la ley y tal, no sé qué». Ahí teníamos una visión absolutamente moralista y de redención del joven delincuente disparada sobre todo por José Antonio de la Loma, que es el director de estas películas de la trilogía Perros Callejeros.

En Madrid tenemos a Eloy de la Iglesia, que es todo lo contrario: estamos hablando de una persona homosexual, consumidora, es decir, de izquierda radical y que tiene una relación con la delincuencia mucho más de compadreo, de fascinación, y en la que sí que están penetrando modelos más internacionales de cine de bandas, por ejemplo; pero también un cine de denuncia social muy descarado, muy sangrante, incluso amarillista. Es decir, es un cine mucho más atrevido y mucho más transgresor que el cine quinqui que se hace en Barcelona.

[Sobre el] cine quinqui en Barcelona, vamos a escuchar un trocito de canción. Y además ya sí vamos acercándonos a las mujeres, que es a lo que estamos.

—Gloria G. Durán: Sí, sí, que nos liamos.

—Mery Cuesta: Que hasta que lleguemos… Vamos a escuchar Los Chunguitos, el Yegua brava que sale en una de las secuencias principales de Perros callejeros II que nos vemos ahí al Torete, que ya ha crecido y que se está pegando un revolcón con una mujer mientras un policía le apunta a la cara a la cabeza con una pistola y le dice: «Quieto o te abraso». Es el Yegua Brava.

[Tema Yegua brava de Los Chunguitos en Perros callejeros II (1979)]:

«Eres como yegua brava que pide rienda. No te importa corta o larga, pero bien suelta. Eres como yegua noble que, sin espuela, cuando lo pide el amo, caracolea. Tú me pides compañía y, cuando llega, buscas la hierba más verde en otra senda. Tú quisieras estar lejos, yo siempre cerca. Y quisiera ser jinete por tu vereda.

Y yo te agarro y tú te sueltas. Muerdes el freno, rompes las riendas. Vete buscando ya quien te comprenda. Déjame en paz.

Y yo te agarro y tú te sueltas. Muerdes el freno, rompes las riendas. Vete buscando ya quien te comprenda. Déjame en paz.

Eres como yegua brava que pide rienda. No te importa corta o larga, pero bien suelta. Eres como yegua noble que, sin espuela, cuando lo pide el amo, caracolea.

Y yo te agarro y tú te sueltas. Muerdes el freno, rompes las riendas. Vete buscando ya quien te comprenda. Déjame en paz.

Y yo te agarro y tú te sueltas. Muerdes el freno, rompes las riendas. Vete buscando ya quien te comprenda. Déjame en paz.

Y yo te agarro y tú te sueltas. Muerdes el freno, rompes las riendas. Vete buscando ya quien te comprenda. Déjame en paz.

Y yo te agarro y tú te sueltas. Muerdes el freno, rompes las riendas. Vete buscando ya quien te comprenda. Déjame en paz.

Y yo te agarro y tú te sueltas. Muerdes el freno, rompes las riendas. Vete buscando ya quien te comprenda. Déjame en paz.

Y yo te agarro y tú te sueltas. Muerdes el freno, rompes las riendas. Vete buscando ya quien te comprenda. Déjame en paz».

—Gloria G. Durán: Bueno, Los Chunguitos, que tú les has llamao Los Chicos. Los Chunguitos, Los Chicos.

—Glòria Ribera: ¡Los Chichos!

—Mery Cuesta: No, no, son Los Chunguitos, Los Chunguitos, sí, sí.

—Gloria G. Durán: Sí, pero bueno, como ha habido… Me gusta esta idea de Yegua brava por Los Chicos, como despedir este paquete. Primero, que está guay porque, como decíamos al principio, la ciudad, contexto, en líneas generales, de líneas culturales, etcétera, etcétera; pero en todo esto nos falta concentrarnos en lo que realmente nos interesa, que no llegamos a las mujeres malas. Y nos vamos a despedir en esta primera parte de nuestra Radio Sicalipsis «Si no gano dinero, no me divierto» recuperando la esencia esencia de la sicalipsis, que es la doble intención. O sea, esa especie de decir sin nombrar —que digo yo siempre, que a mí me gusta mucho—. Y como dice mi maestro Miguelito Molina, siempre la peor doble intención.

—Mery Cuesta: La peor.

—Gloria G. Durán: La peor… Y con esta idea, que quizá podías decir tú algo de Lina Morgan por no dejarla aquí abandonada.

—Glòria Ribera: Pobre Lina Morgan…

—Gloria G. Durán: Que también agradecida y emocionada. No hemos terminado, pero…

—Glòria Ribera: Gracias por venir, por escucharnos, pero seguiremos más, porque como dijo Lina Morgan, voy a cantar con segundas, porque la letra de los cuplés en los años veinte era con segundas. La ópera siempre gusta menos porque es con primeras; y las primeras, mejor cambiar de marcha.

—Gloria G. Durán: Exacto, vamos a cambiar de marcha. Y bueno, hasta un café dentro de un ratico.

[Canción El pis de Glòria Ribera (feat. Gerard Valverde) (2023)]:

«Abans tirava a l′olla molta gallina. Pilota i cansalada de la més fina. Ara no puc tirar-hi. Més que unes cols, cigrons, mi(t)ja patata i un nap ben gros. Tinc un pis com una gàbia, posadet dalt d'un terrat. Me′n fan pagar docents duros per tenir 'lectricitat. Tinc un pis com una gàbia posadet dalt d'un terrat. Me′n fan pagar docents duros per tenir ′lectricitat. Abans tiraba a l'olla herbeta seca, que jo m′espigolava amb una tarjeta. Ara no puc tirar-hi. Lo que es mereix només pastilla d'herbes i un bric de peix. Tinc un pis com una gàbia posadet dalt d′un terrat. Me'n fan pagar dos mil euros per dir que visc a la ciutat. Tinc un pis com una gàbia posadet dalt d′un terrat. Me'n fan pagar dos mil euros per dir que visc a la ciutat. Si passes per la platja vine'm-hi a veure. No et donaré el meu numbro. M′hauràs de creure. Rondava per la plana i m′he fet de mar. Canviant porcs i pollastres per peix barat. Tinc un pis com una gàbia posadet dalt d'un terrat. Me′n fan pagar dos ronyons perquè si vull puc veure el mar. Tinc un pis com una gàbia posadet dalt d'un terrat. Me′n fan pagar dos ronyons perquè si vull puc veure el mar. Rondava per la plana i m'he fet de mar. Canviant porcs i pollastres per peix barat. Tinc un pis com una gàbia posadet dalt d′un terrat. Me'n fan pagar dos ronyons perquè si vull puc veure el mar. Tinc un pis com una gàbia posadet dalt d'un terrat. Me′n fan pagar dos ronyons perquè si vull puc veure el mar, perquè si vols pots veure el mar, perquè si vols pots veure el mar, perquè si vols pots veure el mar…»

PARTE 2. MUJERES «MALAS»

Radio Sicalipsis. Punto intermedio entre lo moral, artístico y el desenfado sin arte. Sin ser lo primero en absoluto y no llegar al desprecio de aquellos con gusto estragado

Radio Sicalipsis. Un equilibrio inverosímil

En este programa…

«Si no gano dinero, no me divierto» (Concha Piquer en Cantares de RTVE, 1978).

[Canción María de la O de Glòria Ribera (2021)]:

«“Serás siempre reina”, me dijo la paya, y yo la creí.

Mi vida y mi oro daría yo ahora por ser lo que fui…».

—Gloria G. Durán: Bueno…

— Glòria Ribera: Seguimos…

—Mery Cuesta: Estamos aquí… en Radio Sicalipsis.

—Gloria G. Durán: Nos vamos a focalizar en ese equilibrio inverosímil que es ser una mujer mala,

— Glòria Ribera: Muy mala…

—Gloria G. Durán: «Mala» (con comillas), ahora lo vamos a ver; porque nos llaman malas, nos han llamado malas y lo que en realidad somos son… emancipadas.

—Gloria G. Durán: Empoderadas y autónomas.

—Glòria Ribera: Eso, por desgracia, somos autónomas.

—Gloria G. Durán: La gran maldad. Pero como toda esta inspiración realmente viene del parné, del espectáculo de Glòria, que al final no nos ha dado tiempo… Entonces, vamos a empezar con esta maldad y el parné.

—Mery Cuesta: Hablando de parné…

—Glòria Ribera: Del literal parrrné, con una buena erre. Parné, lo titulo así porque Versiones parciales y erróneas de mi vida y mi gloria era muy largo, así que titulo el segundo show Parné.

—Gloria G. Durán: Y punto y pelota.

—Glòria Ribera: Ya fue con dinero, con coproducciones, pero muy pocas, eso sí. Pero bueno, Parné, donde, ¿qué hago?, pues imprimir billetes con mi puta cara y ya está, y repartirlos a la gente para que se los gaste; así tendría que ser fácil, ¿no?

—Gloria G. Durán: Repartirlos, no, diseñaste como un disparador o…

—Glòria Ribera: Eso es, con un soplador de hojas, sí, sí. Una pistola…

—Gloria G. Durán: Qué maravilla.

—Glòria Ribera: … que a la vez me sirve como pedestal, como princesa… Nada, eso, la verdad es que Parné lo hice, chicas, porque venía de la pandemia y dije: «Anda, que quizás no me dedico al mundo del escenario toda la vida. Estoy aquí viviendo de bolos y viviendo al día». Y ese es un poco como el capricho de niña Tauro, tener algún ahorro. Y con eso hice Parné, porque pues me puse sola al escenario, dije: «Voy a estar sola pa ganar más dinero. Punto pelota». Eché a la pianista —que Versiones había sido con una pianista, con la madre que contaba… Pues no, Parné ya sola. Además, más fácil, porque pues trabajando con el COVID y todo eso fue como uhhh…

—Mery Cuesta: Bueno, en el fondo más…, buscando la estabilidad como buen Tauro.

—Glòria Ribera: Evidentemente…

—Mery Cuesta: Claro, buscando la sostenibilidad. Es que es normal.

—Glòria Ribera: Claro, la practicidad… Y como el proceso de creación fue pues en pandemia y todo esto, la verdad es que —mirad, chicas— para las artistas, nuestra línea erótica era el SEPE, que yo llamo Servicio Estatal de Empleo «Púbico» Español. Os canto El novio del SEPE, que es una ranchera de mi puño y letra…

[Fragmento a capela del tema El novio del SEPE de Glòria Ribera (2021)]:

«Me ha salido en un despacho un novio con su mostacho,

que me dice que del paro él me saca, ¡piñauuu!, de un disparo…

Sabe qué es lo que quiero, sabe que quieroooo… dineroooo…

Por eso, siempre le llamo a un 901 y me cuesta un ojo de la cara y otro del anooo…

¡Hasta los huevos de llamar al SEPE! (…)».

[Aplausos]

—Glòria Ribera: Ay, qué bonito, unos aplausos.

—Mery Cuesta: Está aquí aplaudiendo hasta el técnico, ¡madre mía!

—Gloria G. Durán: Un ojo de la cara y otro del ano…

—Glòria Ribera: Este es un ejemplo, sí. Otro ejemplo de música en Parné, pues sería otro rollo muy distinto, la Marieta de L'ull viu, uno de los cuplés más más típicos catalanes que cantaba Núria Feliu, pero que cantaba —y que compuso— una de las compositoras de cuplé catalanas.

[Canción Marieta de L'ull viu de Gloria Ribera (2021)]:

«Jo sóc la criticada Marieta, que retreu aquest cant de picardia,

I allà a la Font del Gat, si no hi hagués anat,

jo encara i tornaria per anar a festejar…».

—Glòria Ribera: De algún modo, venía de un Versiones con piano y con una guitarra. Y dije: «Aquí, a lo loco, rompiendo con todo». Me cojo un productor musical que es superexperto en ruiditos, en electrónicas, y así se funda un poco, pues, todo el proceso de de Parné, de hilo musical muy cuidado. Donde el leitmotiv son las máquinas tragaperras que giran, las monedas que caen, los contadores de billetes… Os pongo aquí otro trocito.

[Canción La falsa moneda de Glòria Ribera (2021)]:

«¡Vete, mujer mala! ¡Vete de mi vera! Rueda lo mismito que una maldición, que un dios me permita que el gaché que quieras pague tus quereres; tus quereres, madre, con mala traición».

—Glòria Ribera: Se acabó, en seco.

—Mery Cuesta: «Chimpón».

—Gloria G. Durán: Eso es lo nuestro. De hecho, yo creo que la primera parte podíamos llamarla La ciudad sí es para mí. Y esta, Mujeres «malas».

—Mery Cuesta: Claro, directamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo son esas mujeres malas desde la ficción, por ejemplo? Nos encantan las de los cincuenta, las de los sesenta, las que nos muestra ese tipo de cine que vemos, el famoso Spanish Noir. Pues, es un tipo de mujer ambiciosa, es la típica mujer ambiciosa de posguerra. Además, en películas como por ejemplo Manos sucias, A tiro limpio o El salario del crimen, están hartas de vivir de la miseria, se emancipan del hombre y miran sobre todo por sí mismas. Es decir: «Ya después de lo que hemos pasao, yo es que ya estoy jarta de estar aquí dependiendo de un carcamal o de un tío que tal y que cual».

—Gloria G. Durán: Los títulos son divinos: Manos sucias, A tiro limpio…

—Mery Cuesta: Manos sucias es una preciosidad. Luego vamos a escuchar un trocito, porque además es como la versión española —es una película de José Antonio de la Loma también—, es una versión española de… —ay, cómo se llamaba esta— de El cartero siempre llama dos veces. O sea, estamos hablando de infidelidad y adulterio directamente. Y en el cine quinqui, sin embargo, vemos otro tipo de mujeres. Aparecen prostitutas, pero vistas también desde un punto de vista más benefactor, como en Colegas. A veces son las madres también de los propios delincuentes, de los jóvenes delincuentes protagonistas. Mujeres también que se enfrentan al dilema del aborto. Lo que pasa es que depende de cómo sea la óptica ideológica y moralista del director están vistas de una manera, pues, desde la comprensión o todo lo contrario, están siendo demonizadas. Pero sí que es la mujer enfrentándose al aborto. Y también otro tipo de mujeres «malas», malas entre comillas, que nos pueden recordar más al concepto del punk, las típicas punkis…, pues como pude ser yo también en Bilbao, allá. Yo soy de Bilbao.

—Gloria G. Durán: En tu juventud…

—Mery Cuesta: ¡Exacto! (Risas). Y me estoy acordando de una en concreto, que es la Toñi, que sale en Navajeros, que dice: «Mira, oye, si yo lo que quiero es drogarme y pasar de to, ¿vale?». O sea, que eso ya es una declaración de intenciones, sí, sí, muy típica de un tipo de mujer que, bueno, que aparece más ligada a la droga en este contexto del cine. Porque, claro, mujeres ligadas a la droga en el cuplé y en la ficción de los veinte, de los diez, hay muchísimas.

—Gloria G. Durán: Aparte, es que, claro, depende de qué escritor transites. Hay unos más moralizantes, pero hay otros que le dan mucho glamour a meterse un picazo de morfina en el muslo, que era como bastante habitual en un bar random de Madrid, ¡ta-ca! Y era algo como muy glamurizado también todo el opio y toda la cosa esta, casi de literatura decadente, que volvemos a lo que estamos hablando todo el rato: ¿qué parte es literatura?, ¿qué parte es verdad?, ¿qué parte sucedía?, ¿qué parte se la imaginaban?, ¿qué parte la deseaban? Porque también se suponía siempre que eran clases muy sofisticadas, por lo tanto, muy cultas y que le daban un toque de extrabrillo a una ciudad pues pueblerina como era Madrid en los años veinte, y que todavía sigue siendo así en determinados lugares.

—Mery Cuesta: Sí, el rape, ¿no? Que se tomaba así con esas polverillas y tal.

—Gloria G. Durán: Claro, como cocaína, que está la cocaína en flor. Luego, eran productos que se comercializaban en las boticas también. La morfina transitaba muchísimo, el opio ya era como más sofisticado, pero también había muchos lugares a los que la gente iba a fumar opio con bastante… supuesta naturalidad, pero claro, no te acabas de fiar. No tiene nada que ver leerte una novela que luego ver la prensa y su rollo…, pues con ese realismo de siempre —«con la Iglesia hemos topao»— español. La prensa diaria siempre tiene ese toquecito de atención. Y lo de finales terroríficos para muchas mujeres «malas», entre comillas, también los tenemos; terroríficos, terroríficos.

—Mery Cuesta: Sí, ellas al final siempre se tienen que acabar como arrepintiendo de lo hecho y pagar por lo que por su condición de…

—Gloria G. Durán: Solo [Emilio] Carrere tiene varios finales que son muy sorprendentes porque es un poco entre tipo M, el vampiro de Düsseldorf, que hay un juicio popular y quedan ellas absueltas por ser sexis, por resultar fascinantes para el vulgo, para el pueblo que llega… Porque, claro, las mujeres voluptuosas y malas suelen ser de belleza incuestionable, una cosa muy muy dramática. Entonces, salva un par de ellas, porque las salva el pueblo, de algún modo. Y eso sí que son finales que te quedas como diciendo: «¡Guau!». Pero si el pueblo no interviene, acaban las pobres o matadas o como badajo del campanero, que ese es el final que a mí más me obsesiona.

—Mery Cuesta: Pero, por Dios, badajo del campanero.

—Gloria G. Durán: Sí, su cuerpo como badajo y un sonido estridente que despierta a todo el pueblo y se levanta y ven a la voluptuosa, imaginárosla…

—Mery Cuesta: Me parece supercruel y superheavy…

—Gloria G. Durán: Welcome to [Bienvenida a] Carrere. Tiene esas cosas de vez en cuando, esas idas de pinza a veces.

—Mery Cuesta: En el cine quinqui sí que hay una mujer que acaba bien —y yo creo que eso también hace que esa película haya sido como destacada por encima del resto—, que es Deprisa, deprisa, de Saura…

—Gloria G. Durán: ¡Qué maravilla de película!

—Mery Cuesta: Es del ochenta y, si recordáis, ella es esa mujer —por fin— que consigue salir, digamos, de ese contexto de delincuencia, de consumo de drogas y que al final abandona, si recordáis la película, abandona al clásico quinqui que en ese momento ya en los ochenta se había vuelto como una especie de tío deseable. En principio, eran como iconos sexis, fíjate tú. Pues al final le deja abandonao en un piso; coge la mochila, la pasta, la pipa y se pira. O sea que en ese sentido ahí tenemos también a una mujer «mala», entre comillas; salvada. Y yo creo que ese toque, fíjate, de feminismo, entre otras cosas, porque la peli está muy bien y la banda sonora y tal, pues también hace que sea como una de las películas que legitiman el género.

—Gloria G. Durán: Y además, volviendo a lo del sexy, es un sexy andrógino que a mí me llamó mucho la atención. Porque una pieza de Pedro G. Romero en el Museo Reina Sofía, cuando le hicieron la antológica, lo que hace es que coge Perros callejeros y le pone como una especie de relato en off de Paul B. Preciado, en el que hace mucho hincapié en esa cosa sexy que tienen todos los yonquis gitanos protagonistas de Perros. La verdad es que tienen una belleza muy malasañera, casi.

—Mery Cuesta: Bueno, yo no sé, tú estás muy tomada por Madrid.

—Gloria G. Durán: Estoy tomada, estoy tomada.

—Mery Cuesta: Que es una belleza malasañera, no me lo hubiera llevado por ahí nunca.

—Gloria G. Durán: Bueno, quizá más noventas, no tan actual.

—Mery Cuesta: No sé, yo creo que es una cosa de salvajismo también, una cosa un poco racial, porque hay un tema también…

—Gloria G. Durán: Y muy andrógina, porque son delgadeces así...

—Mery Cuesta: Sí, el Pirri —obviando su falta de piños—, pues bueno, te puede parecer un yonqui mono, pero el Torete era muy muy masculinidad… Oye, volviendo a nuestras mujeres, el cliché de la femme fatale es obvio que haya salido aquí, aunque creo que hay un Radio Sicalipsis que habláis de la femme fatale.

—Gloria G. Durán: Claro, porque es el de Masculinidades. Ten en cuenta que la femme fatale surge un poco quizá por el miedo a esa nueva mujer que estalla en los años diez y veinte.

—Mery Cuesta: Sí, sí, que viene preludiada por la misoginia del diecinueve.

—Gloria G. Durán: Claro, y entonces hay como una especie de pánico y se inventan esta especie de ser fatale, que no deja de ser sexy, pero a la que de algún modo u otro siempre se le paraliza en su acción.

—Mery Cuesta: Yo reclamo… O sea, dentro del contexto del cine, la femme fatale es como uno de los personajes estereotípicos del cine negro en cualquiera de sus cinematografías, pero yo sí que reclamo como la revisión de esta idea de la mujer fatal, más que nada porque siempre se recurre a ella como que es la que lleva a la ruina al hombre. Y tú te das cuenta de que el hombre se lleva la ruina por sí mismo. O sea, no es que ella le lleve, sino que él mismo ya es el que decide coger la senda torcida o decide tomar malas decisiones por sí mismo. Pero siempre la culpan a ella. Por eso pienso que el hombre es responsable de su perdición y me gusta trastocar esa idea de la femme fatale en simplemente la mujer emancipada.

Pero es curioso, porque este término, y volviendo a la terminología, yo no lo suelo utilizar cuando hablo de cine negro. Femme fatale, no lo utilizo deliberadamente para ir borrándolo.

—Gloria G. Durán: De hecho, queríamos traer a colación una de las joyas estas de las investigaciones sicalípticas, que aquí nos trajinamos mi tocaya y yo, que es La escuela de femmes fatales, que es una especie de entrevista que le hacen a Conchita Ledesma.

—Glòria Ribera: La Conchita. Yo cogí su escuela de femmes fatales como titular para hacer un taller con señoras y fue todo un éxito. Porque promete esto, o sea, es una idea que ella dice en esa entrevista: «Sería un negocio seguro. Ni un bar, ni siquiera una funeraria o un estanco. Una escuela de mujeres fatales no fallaría. ¿Usted sabe el número de niñas que andan por ahí intentando copiar las actitudes y gestos de las estrellas americanas y alemanas? Adonde mejor se pueden observar estas muchachitas es en los cines. Durante los descansos, ensayando con los chicos de las filas inmediatas son encantadoras, sobre todo cuando se comen un bombón helado sin abrir la boca».

—Mery Cuesta: Pero ¿cómo es eso? ¿Un bombón helado sin abrir la boca?

(Risas).

—Glòria Ribera: «Son encantadoras y graciosas porque lo hacen muy mal las pobres, tan mal que ni les hacen caso. Ya no el muchacho del palco, ni aun siquiera el chico que vende las patatas fritas. Pero como yo soy una mujer práctica que ve ante todo el negocio, establecería la escuela de mujeres fatales y tendría un gran éxito».

—Mery Cuesta: ¡Qué bueno!

—Gloria G. Durán: ¡Delicioso!

—Mery Cuesta: ¿De qué año es?

—Gloria G. Durán: ¿Esto? Del 32 o por ahí. Es ya tarde.

—Mery Cuesta: Años treinta, vale.

—Gloria G. Durán: Sí, luego te lo paso. Está —creo que es— en Muchas gracias, una revista de estas… Bueno, tengo la revista entera. De hecho, la portada de esa revista es tremenda. Y luego sigue diciendo eso. Cómo hay que aprender a fumar, andar… Que, de algún modo… Lo decimos de coña, pero toda esa escuela de gestualidad ha preñado nuestra educación sentimental adolescente de: cómo fumas, cómo te sientas, cómo te pides la copa, cómo tomar la cerveza… Que ahora ya te importa un pepino, pero con diecinueve años todavía estaba esa especie de ficción, otra vez el arte y la realidad, que nos ha educado, en nuestros bares.

—Mery Cuesta: Ahora me ha venido a mí a la mente, por ejemplo, cuando habías quedado con un chico que te gustaba, llegabas tú antes y hasta que él llegaba pues ensayando posturas en plan, para que cuando llegue, la primera visión que vea sea impresionante, pues venga, y así y al lado… y al final dices: «Hostia, tardaba y es que me duele todo. ¿Cómo me pongo? Con la cabeza p’abajo, con el pelo p’allá… ¡Madre mía!».

—Glòria Ribera: A diseccionar todo tu cuerpo.

—Mery Cuesta: Exactamente. Sí, desde luego ahí está la idea del deseo. Como decíamos, la mujer como objeto de deseo que se ve, bueno, obviamente en todo el contexto que estamos hablando del cuplé, seguro, y también el de la femme fatale y del cine que estamos comentando.

La crítica Elena Medina tiene un libro, que es uno de los principales que se ha escrito sobre cine negro, donde ella —no me acuerdo ahora mismo cómo se titula el libro, ahora os lo digo—, intentó hacer como una especie de disección de cómo son las mujeres malas que aparecen en el cine español de los cincuenta y de los sesenta. Y tomé notas de unas cosas que dice, que me parece muy curioso, porque se atreve a hacer como una especie de descripción física de cómo son las mujeres malas en estas películas. Dice: «Las malas son mujeres llamativas, más bien vulgares en el vestir y en sus gestos. Frecuentemente usan pendientes grandes». (Risas) ¿Quién usa pendientes? Yo aquí no entraría, pero bueno… «Contrariamente al mito de que todas las malas son rubias, en el cine negro español de los cincuenta se reparten las rubias y las morenas, tanto en personajes positivos como negativos. Aunque sí señalaremos, en lo que a esposas o novias adúlteras se refiere, priman las rubias». ¡Qué curioso, eh!

—Gloria G. Durán: Pues es raro, porque en la novela de principio de siglo son siempre morenas. De hecho, un programa que estamos ahora preparando, Carrere versus Juarros… Juarros era un psiquiatra al que le dio por escribir novela sicalíptica, que podía ser potencial guion. Lo que pasa es que, claro, lo mezcla con su práctica de la psiquiatría y, de algún modo, sus personajes son sus pacientes. Y hay tres libritos que son tres mujeres que describe y la descripción va mucho más allá que esto. Pero claro, te puedes tomar un poco de coña esta descripción. La del médico es parecida pero se va a manos, pies, rasgos, piernas… Hace una descripción física como muy lombrosiana [relativa a Cesare Lombroso] en el sentido de muy patologizante. Las mujeres malas tienen las manos gordas, ponte, cosas así. Bueno, os podía... No lo voy a leer porque me demoro mucho, pero es muy alucinante. Entonces, las tres acaban suicidadas.

Y estuve mirando esta tema, que creo que ya os comenté, de Djuna Barnes, que es una de mis superdandis, que tiene un texto precioso de cómo es la forma digna de morir. Dice: «Se habla mucho de la forma digna de vivir, pero poco de la forma digna de morir. Es muy importante morir con dignidad y cada color de pelo debe morir de un modo diferente. Las morenas de un modo, las rubias de otra, las pelirrojas (…)», que son las únicas que me acuerdo.

—Glòria Ribera: Siembre ha sido la mala, la morena.

—Gloria G. Durán: Exacto, la morena, la mala. Todas estas tres son morenas y las tres se suicidan de los modos más… Una se ahorca, otra se tira de un tren precisamente, la lesbiana se tira de un tren para expiar sus pecados…

—Glòria Ribera: Siempre mueren las lesbianas…

—Gloria G. Durán: Siempre, siempre muerta.