- Audio: Parte de la hora en RNE del bando sublevado, RNE (1938)

- Audio: Florián Rey. Nobleza Baturra (1935)

- Audio: Contraseña, RNE (1938)

El poder de la voz

En el número de diciembre de 1933 de la revista ONDAS, la misma revista de radio en la que escribiera Ramón Gómez de la Serna, aparece un artículo sobre la oficina de Telegrafía Sin Hilos en el Radio City Hall del Rockefeller Center de Nueva York.

Este centro podría significar el final de la acústica arquitectónica dentro del teatro americano de aquellos años y el comienzo de la amplificación del sonido tal y como la conocemos. Su portada derruida en 1954 sostenía la imagen “del espíritu de la energía eléctrica enviando a la radio y la televisión”. (Emily Thompson, The Soundscape of modernity 1900-1933. MIT Press. 2004 p. 300)

La voz amplificada, no sólo la radio, será un elemento fundamental en la historia de los años 30. Sin la amplificación, se dice, los totalitarismos no hubieran llagado tan lejos. Durante la Guerra Civil española, El Altavoz del Frente se convirtió en una herramienta y un arma de propaganda. Un camión con un gran altavoz desarrollado por el organismo de propaganda del Ministerio de la Guerra, en colaboración con la Alianza de Intelectuales Antifascistas amplificaba sonidos pre-grabados.

- Audio: Joris Ivens. Tierra de España (1937)

El poder de la voz sería imprescindible en los años 30. De entre todos los ejemplos posibles vamos a oír el controvertido discurso de Joan García Oliver en el aniversario de la muerte de Buenaventura Durruti: un testimonio único que recoge el espíritu revolucionario anarquista de los años 30, la violencia de la lucha armada de años anteriores y la institucionalización de esta lucha en 1937, año al que pertenece este discurso, cuando García Oliver ya era Ministro de Justicia en el gobierno de Largo Caballero.

- Audio: Mateo Santos. Forjando la victoria, (1937)

"Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923 en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas co-ayudaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo: Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy; cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar: ¡los reyes de la pistola obrera de Barcelona! Vivíamos y actuábamos disgregados. Pero hicimos una selección: los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y allegar al fin la victoria al proletariado. Nos separamos de los demás compañeros. Nos unimos y formamos un grupo, anarquista, un grupo de acción, ¡para luchar! contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo, les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado.

Y el grupo se constituyó y fue juramento de quienes lo integraron que desde aquél momento, el grupo Los solidarios que nos llamábamos, continuaría la lucha ¡hasta el triunfo total de la clase trabajadora!, ¡hasta el triunfo total de la revolución social!, y que solamente la muerte podría irnos apartando de los demás. Y nosotros, cuando después de la República salimos de los presidios y nos unimos otra vez en España, continuamos el grupo. Y entonces, nos llamamos el grupo Nosotros: los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno... Nosotros.

La muerte no es nada. Nuestras vidas individuales no es nada. Por eso somos Nosotros. Y mientras quede uno, Nosotros sigue! "

La estética del bombardeo

Junto a la voz amplificada, en los años 30 se produjo otro sonido imprescindible, que recorre la historia del arte de esos años, y que como en ella, está dictado por puntos de vista y escucha casi opuestos.

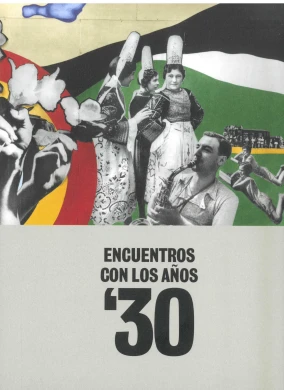

Como señala Juan José Lahuerta en el catálogo de la exposición Encuentros con los años 30 (Pág. 321), hay una estética del bombardeo, que en la guerra se divide entre el que bombardea y el que es bombardeado. La imagen triunfal desde el aire, que en la Guerra Civil española era adoptada por el bando sublevado, contra la imagen de las víctimas, usada en la cartelería, la pintura y la radio republicanas.

- Audio: Evacuación de la población durante la Guerra Civil (1939)

- “La evacuación de la población civil de Madrid se prosigue regularmente. El mayor obstáculo que a ella se opone es el amor de los madrileños por su ciudad, su entusiasmo antifascista, que les lleva a permanecer en Madrid con el afán de ser útiles a la causa del pueblo. Poco a poco el elemento civil de la ciudad heroica va siendo trasladado a otros lugares donde la solidaridad de los antifascistas les ofrecerá el reposo y la tranquilidad que han ganado a lo largo de estos meses de criminales bombardeos.”

Pero más allá de la voz hay algo en la estética de los bombardeos que no debemos olvidar. Éste es el efecto de sonido de una bomba cayendo que se popularizó en los dibujos animados producidos en la potencia que tiró la bomba atómica.

- Audio: Efecto estándar de sonido de bomba cayendo.

Estas son las grabaciones de los bombardeos a Londres durante la Segunda Guerra Mundial.

- Audio: OxBlood66. World War Two Live (Original) Aircraft Sound Recordings (2009)

El sonido de la bomba al caer es el inverso. El sonido que escucha el piloto que tira la bomba es cada vez más grave y el que escucha la víctima es cada vez más agudo hasta que en ambos se produce la explosión.

Sonido de motores

Pero hay otro sonido que podemos escuchar en estas grabaciones de la Segunda Guerra Mundial que nos permite entender otro cambio sustancial en el paisaje sonoro de los años 30: el del motor de un avión.

- Audio: F. DLC. Duxford 2011 - Engine Ground Run (2011)

Otros motores, los de los coches, condicionaron los modelos fordistas de producción, que trajeron una compartimentación del tiempo y del espacio, así como un cambio en los modos de vida, en las ciudades y en la arquitectura. El modelo fordista trajo la conciencia actual sobre el ruido. (Karin Bijsterveld. Mechanical Sound: Technology, Culture, and Public Problems of Noise in the Twentieth Century. MIT. 2008)

Si la Revolución Industrial cambió el sonido de la campana a la sirena para regular el tiempo del fiel al del obrero, el de explosión en las calles introdujo el ruido del tráfico, y con ello la concienciación y su regulación. Las primeras pérdidas de oído en el trabajo por la introducción de maquinaria en las fábricas se produjeron en esa época. En los años 30 surgen las primeras normativas anti-ruido en el centro de Europa. 1930 en Alemania, 1933 en Reino Unido, 1938 en Austria.

(Karin Bijsterveld. Mechanical Sound: Technology, Culture, and Public Problems of Noise in theTwentieth Century. MIT. 2008 Pág. 169)

Pero como en el caso de la arquitectura, las connotaciones sonoras del fordismo respondían a la producción. El ruido es la automatización del cuerpo del que trabaja. Un nuevo ritmo de trabajo, para una nueva ciudad medida por el transporte en coche que encerraba un tiempo para la producción. Todo esto tuvo un ruido original de fondo. Estos son los sonidos de los motores de aquella época.

Un Ford T:

- Audio: MrT322. The sound of a Model T Ford Engine running (2011)

O un Ford Modelo A producido en 1931:

- Audio: Autorat81. 1930 Model A Ford - First run of fresh engine (2011)

Pero además en la década de los 30 con la popularización del gramófono comienza a multiplicarse también el ruido doméstico, la música del vecino.

- Audio: Rodolfo de Angelis. Ma cos'è questa crisi (1933)

“Se lamenta el empresario de que el teatro no marcha.

Pero no sabe darle variedad a su espectáculo.

'¡Ah! ¡La crisis!' Pero ¿qué crisis?

Ponga obras de buenos autores.

Que actúen buenos actores.

Y verá cómo la crisis acaba.

Un rico avaro y viejo dice:

'Ay, la cosa no marcha. Lo veo todo negro.

¿Quién sabe cómo acabará?

¡Ah! La crisis!' ¿Qué crisis?

Saque la cartera, ponga en marcha sus acciones

y verá como la crisis pasa.

Se lamenta Nicodemo de la crisis, él, que va

del Casino de San Remo a jugar al bacarrá.

'¡Ah! ¡La crisis!' Pero ¿qué crisis?

Deje usted de vivir como un holgazán y póngase a trabajar.

Y verá cómo la crisis termina.

Todas las naciones se lamentan por igual.

Conferencias, reuniones, siempre hablando de lo mismo: '¡Ah! ¡La crisis!' ¿Qué crisis?

Renuncien a la parte del león y quizá la crisis acabe.

El tendero, pobrecillo, ya no sabe qué hacer.

Y contempla la caja, que antes rebosaba de dinero.

'¡Ah! ¡La crisis, Señor!' Pero ¿qué crisis?

Conténtese con ganar lo que es justo

y verá cómo la crisis termina.

La mujer guapa oyó hablar de la crisis,

y para guardar la línea, ayunando, suspiró:

'¡Ah! ¡La crisis!' ¿Qué crisis?

Cómase un saco de patatas y no malgaste las noches,

y verá como vuelven las curvas.

Esta crisis, quien la tenga que la saque fuera.

Y quizá la crisis termine. “

Sin embargo, en la historia de la fonografía siempre extraña pensar por qué no se grabaron antes los ruidos ambientales; cómo puede ser que la fotografía hubiese trazado trabajos experimentales en su encuadre y composición mientras que la fonografía seguía en paralelo a la voz y a música.

Proto-fonografía

Desde que en 1923 se introdujese el sonido óptico en el cine las imágenes comenzarían a hablar. El sonido óptico que los almanaques españoles de 1936 ya anunciaban como el fonógrafo del porvenir responde a esta pregunta de por qué la fonografía nunca grabó los ruidos anteriormente. Quizás por ello, cuando el cine ya oía, en 1930, fue declarado ciego, cuando Walter Rutman rodó Week-End, el tiempo libre de un obrero.

- Audio: Walter Ruthman. Wochende (1930)

“Hablar de los orígenes del interés artístico por los sonidos del entorno, más allá de los descriptivismos instrumentales de alguna música barroca o romántica, es hacerlo a los albores de la tecnología de grabación de señales audio. Y, por la idiosincrasia de los autores más dignos de mención en este sentido, tal referencia lo es a los primeros pasos del arte radiofónico. Una aplicación práctica de interrelación entre las artes en aquellos primeros años de la radio, que en este caso concierne al cine y al arte radiofónico, nos la brinda el cineasta alemán Walter Ruttmann con su Week-End (Fin de semana). Realizado en 1930, se trata de un film sin imágenes, reducido a una banda sonora. Week-End empleaba la posibilidad técnica ofrecida por el sonido óptico sobre película de montar los distintos fragmentos sonoros. Detengámonos en Week-End. Reflejaba la transición de un día de trabajo a un día festivo, el domingo al aire libre y la lasitud lejos de la vuelta al trabajo del día siguiente. La banal realidad, si se quiere, pero transpuesta y magnificada por la lógica del corte y el empalme, de la yuxtaposición. De la lógica narrativa procedente, pues, del montaje cinematográfico. Hay en Week-End otro aspecto muy importante que vincula la práctica cinematográfica a la radiofónica, por cuanto presupone, en la actitud de Ruttmann, una misma intencionalidad en su registro de sonidos concretos y en el rodaje de los planos que habían integrado, por ejemplo, su Berlín. Sinfonía de una gran ciudad. El músico "acusmático" Michel Chion nos ha llamado la atención sobre ese paralelismo (Michel Chion: L'art des sons fixés. Ed. Metamkine, Fontaine, 1991, pp.41-42.), que le permite ampliar en Week-End el concepto de "rodaje" al acopio de sonidos que efectúa un creador sonoro –y radiofónico– a través del micrófono.

Cuando se escucha hoy día la obra, parece por tanto evidente que [los sonidos] no hayan podido ser sino "realizados para". Evidente al menos para quien haya hecho grabaciones sonoras, y ha vivido la dificultad que representa la obtención de un sonido aislado de los otros. Cuando se escucha por ejemplo en Week-End lo que se supone es una sierra cortando madera, todo eso en medio de un gran silencio, se sospecha que no hay ahí nada espontáneo. Ha sido preciso arreglárselas para evitar todo ruido simultáneo o vecino, elegir la hora o el lugar donde ningún alboroto arriesgase perturbar la grabación.'

Ese concepto de "rodaje sonoro", puesto en evidencia por Chion, es capital en el devenir de la radio, como también lo sería en muchos "soundscapes" o "paisajes sonoros" tras la llegada del magnetófono, pero lo preludia justamente un cineasta como Ruttmann desde las estrategias propias del cine. Lo que, de pasada, permite vincular el montaje artístico de sonidos concretos más descriptivista al lenguaje –al montaje– cinematográfico."

José Iges

Soundscape: Una aproximación histórica

En 1931 Dziga Vertov hace la primera película sonora en Rusia, Entusiasmo, que abre con un director de orquesta y una mujer escuchando atentamente por sus auriculares los sonidos de la ciudad que esta música reproduce.

- Audio: Dziga Vertov. Entuziazm - Simfoniya Donbassa (1931)