-

Miércoles, 19 de abril

Sesión 1. Ciudades insurgentes, ciudades en movimiento

Segundo pase: sábado, 29 de abril - 19:00 h

Jorge Sanjinés. Revolución

Bolivia, 1963, VO, b/n, 9’Mario Handler. Me gustan los estudiantes

Uruguay, 1968, VO, b/n, 6’Ugo Ulive. ¡Basta!

Venezuela, 1969, VO, b/n, 19’Mario Handler. Liber Arce, Liberarse

Uruguay, 1968, VO, b/n, 11’Ugo Ulive. Caracas dos o tres cosas

Venezuela, 1969, VO, b/n, 15’João Trevisan. Contestação

Brasil, 1969, VO, b/n, 14’Nicolás Guillén Landrián. Desde La Habana 1969 recordar

Cuba, 1969, VO, b/n, 17’Con la presentación de Olivier Hadouchi, comisario del ciclo.

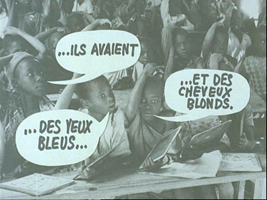

Sesión colectiva que trata la reverberación polifónica de la revuelta metropolitana a finales de 1960 en las capitales latinoamericanas, desplazando la centralidad de París en 1968. En solitario o con el grupo Ukamau, el cineasta boliviano Jorge Sanjinés es autor de una obra capaz de enriquecerse y renovarse desde el compromiso con la identidad indígena andina. En Revolución pone en diálogo el cine de Eisenstein con un episodio de insurrección revolucionaria en la Bolivia contemporánea. Me gustan los estudiantes alterna escenas de la visita oficial de Lyndon Johnson a Uruguay con secuencias de choques violentos entre los estudiantes y la policía. La proyección del filme en Montevideo desencadenó su propio Mayo del 68, tema que también trata João Trevisan al ampliar en el sur global este acontecimiento. En Liber Arce, Liberarse, Mario Handler homenajea a un estudiante comunista uruguayo muerto durante un enfrentamiento con la policía, combinando imágenes de la guerra de Vietnam y del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en Uruguay. ¡Basta!, en palabras de Ugo Ulive, “es una película eminentemente experimental. En ella se exponen, mediante símbolos violentos (y utilizando libremente el concepto de la crueldad artaudiana), algunas consecuencias de la actual organización social en América Latina”. Caracas dos o tres cosas es una vuelta por la capital de Venezuela, con sus contrastes violentos y un sonido con telenovelas y música popular. Nicolás Guillén Landrián, uno de los directores de documental cubano más inventivo de su generación, replantea en Desde La Habana 1969 recordar el trabajo de artistas y diseñadores gráficos determinantes en la creación del imaginario revolucionario de 1960.

-

Jueves, 20 de abril

Sesión 2. Enfrentarse a la tortura

Segundo pase: domingo, 30 de abril – 17:00 h

Mohand Ali-Yahia. Die Frage [La cuestión]

Alemania, 1961-1962, VOSE, b/n, 16’Ugo Ulive. TO3

Venezuela, 1972, VO, b/n, 24’Sarah Maldoror. Monagambée

Angola/Argelia, 1969, VOSE, b/n, 19’Chris Marker. On vous parle de la torture [Hablamos de la tortura]

Francia, 1969, VOSE, b/n, 23’Grupo Cine de la Base. Las tres A son las tres armas: Carta abierta de Rodolfo Walsh a la junta militar

Argentina, 1979, VO, b/n, 25’Esta sesión aborda las reflexiones y denuncias de cineastas internacionales contra la tortura como mecanismo de control colonial del cuerpo del Otro. La cuestión adapta un relato de igual título de Henri Alleg denunciando el uso de la tortura por el ejército francés en Argelia. El narrador de la historia, Henri Alleg, aparece como sí mismo al final de la película. Por su parte, Sarah Maldoror desarrolla en Monagambée, con la música del Art Ensemble de Chicago, cómo la violencia sobre el cuerpo es un elemento fundamental en la relación colonial. On vous parle de la torture forma parte de un corpus de documentales de contra-información realizados por Chris Marker, destinados a informar al público francés sobre el uso de la tortura contra los militantes de la izquierda en Brasil. En conexión directa, Jorge Denti, Álvaro Melián, Juana Sapire y Raymundo Gleyzer, miembros del Grupo de Cine de la Base, uno de los colectivos de cine social más destacados en América Latina durante la década de 1970, denuncian las ejecuciones cometidas por la Alianza Anticomunista Argentina, un grupo parapolicial responsable de los asesinatos masivos de militantes de izquierda argentinos, como el del propio Raymundo Gleyzer, uno de los directores de la cinta.

TO3 es un testimonio sobre los abusos sufridos por el histórico guerrillero Efraín Labana Cordero. “Cuando vi el material filmado decidí prescindir totalmente del montaje y exhibirlo tal y como salió de la cámara. (…) No admitía mediaciones de ningún tipo”, escribirá Ugo Ulive.

-

Miércoles, 26 de abril

Sesión 3. Retrato de un artista en crisis

Segundo pase: sábado, 6 de mayo - 19:00 h

Glauber Rocha. Terra em transe [Tierra en trance]

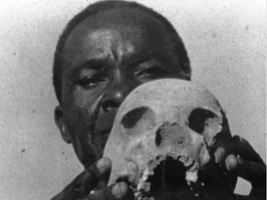

Brasil, 1967. VOSE, b/n, 100’Glauber Rocha retoma en esta película el célebre "Mensaje del Che a la Tricontinental", actuando como poeta, director de escena y artista visionario. El filme, rodado después del golpe militar de Brasil en 1964, es una poderosa alegoría de la historia y de la situación política en América Latina durante esta década. Partiendo de un país imaginario llamado "Eldorado", arquetipo de la nación latinoamericana, Rocha aborda el arte y la política a través de la trayectoria de un artista comprometido que vacila entre varias mujeres y varios tipos de alianzas políticas para tratar de liberar a su país, sumido en el caos y en la crisis existencial. Obra de ruptura, barroca y extravagante, Terra em transe invita a seguir las andanzas laberínticas de Paulo Martins, quien experimenta la seducción de los fastos del poder y de los errores del callejón sin salida populista, sueños de utopía y la violencia de la realidad hasta la explosión que da lugar al clímax final.

-

Viernes, 28 de abril

Sesión 4. Soplos libertadores

Segundo pase: domingo, 7 de mayo - 17:00 h

Piero Nelli. Labanta negro!

Italia-Guinea Bissau, 1966, VOSE, b/n, 38’Jean Rouch y Jacques d'Arthuys. Makwayela

Francia, Mozambique, 1977, VOSE, color, 18’Labanta negro! fue rodada en los maquis de Guinea Bissau por un equipo italiano, llegando a recoger la acción de la guerrilla del PAIGC (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde) sobre el terreno. El documental alcanzó tal trascendencia en los movimientos de liberación que llegó a proyectarse en la O.N.U. para argumentar ante la comunidad internacional la independencia de Guinea Bissau y Cabo Verde del dominio colonial portugués. Por su parte, en su único trabajo para el naciente Nuevo Instituto del Cine de Mozambique, Jean Rouch y Jacques d'Arthuys filmaron Makwayela, con obreros cantando y bailando en una fábrica su historia de migración a Sudáfrica.

-

Miércoles, 3 de mayo

Sesión 5. Hacia un cine de la liberación

Segundo pase: sábado, 13 de mayo - 19:00 h

Leon Hirszman. Maioria absoluta

Brasil, 1964, VOSE, b/n, 16’Fernando Solanas y Octavio Getino. La hora de los hornos

Argentina, 1968, VO, b/n, 90’En 1964, Leon Hirszman consagra un documental a la situación social y política de Brasil, dando voz a la "mayoría absoluta", campesinos analfabetos relegados a los márgenes del país, en contrapunto a las reflexiones cínicas y desilusionadas de la clase acomodada. Algunos años más tarde, dos argentinos, Fernando Solanas y Octavio Getino terminan La hora de los hornos (1968), una película magna, en tres partes y con una duración total de más de cuatro horas, que tiene por objeto mostrar la lucha por el cambio y el deseo de liberación del Tercer Mundo a nivel internacional, tratando de asociar el movimiento peronista a la constelación de ideas de la Tricontinental.

Para presentar esta película, decididamente subversiva en un país gobernado por un régimen autoritario, los realizadores programaron proyecciones clandestinas y teorizaron sobre su práctica en el manifiesto "Hacia un Tercer Cine", publicado en la revista Tricontinental en 1969. Con su estilo panfletario, su audacia formal y una aproximación ensayística, La hora de los hornos ha tenido una gran influencia a nivel internacional. Más allá de sus fronteras, es una de las grandes referencias del documental militante.

-

Viernes, 5 de mayo

Sesión 6. El alba de los condenados

Segundo pase: domingo, 14 de mayo - 17:00 h

Ahmed Rachedi. L'Aube des damnés [El alba de los condenados]

Argelia, 1965, VOSE, b/n, 90'Con una referencia directa a Los condenados de la tierra de Frantz Fanon en el título, Ahmed Rachedi plantea una denuncia apasionada, a la vez que documentada y argumentada, contra los efectos del colonialismo en África. Siglos de historia del continente son revisados mediante el montaje de archivos en contraste con secuencias contemporáneas rodadas en Argelia, con un texto firmado por el escritor y poeta argelino Mouloud Mammeri. La película iba a ser estrenada en la Conferencia Afroasiática de Argel en 1965, cancelada tras el golpe de Estado del coronel Boumediene contra Ahmed Ben Bella. Después de 1965, la política de ayudas al movimiento de liberación en el Tercer Mundo se retomará, lo que permitirá considerar a Argel, gracias a esta cinta, como la "capital de los revolucionarios" durante 1960 y 1970.

-

Miércoles, 10 de mayo

Sesión 7. Gritos del Atlántico negro

Segundo pase: sábado, 20 de mayo - 19:00 h

Ousmane Sembène. Borom Sarret [El hombre y el carro]

Senegal, 1963, VOSE, b/n, 18’Ousmane Sembène. La noire de... [La negra de…]

Senegal, 1966, VOSE, b/n, 60’Djibril Diop Mambéty. Contras' City

Senegal, 1970, VOSE, color, 22’Humberto Solás. Simparelé

Cuba, 1974, VOSE, color, 31’El Atlántico como un territorio de discursos, identidades mezcladas y diásporas seculares e inagotables. En La noire de... Ousmane Sembène retrata a una trabajadora doméstica reclutada en Senegal, antes de ser enviada al sur de Francia para trabajar con una familia que no conoce, víctima de una nueva forma de explotación y de un exilio que borra su identidad. Al día siguiente de la independencia, Dakar sigue siendo una ciudad dividida entre la parte "europea" y el "nativo" (para usar una oposición descrita por Fanon) bajo la mirada del buen hombre y el carro (Borom Sarret). Sembène muestra una ciudad mixta, sueño cosmopolita y alegre, temas que continuará Djibril Diop Mambéty, para quien el humor, la poesía y la naturalidad permiten escapar de los grilletes del exotismo y del paternalismo europeo. Simparelé concede la palabra a Martha Jean Claude, una gran cantante revolucionaria haitiana por entonces en el exilio en Cuba, mientras que su país era una dictadura sangrienta. Solás celebra así los famosos lazos transatlánticos y recuerda la importancia de la contribución africana en la cultura de las Antillas y el Caribe, y el papel de la cultura popular (magnificada y repensada por los artistas) en la lucha por la liberación y emancipación.

-

Jueves, 11 de mayo

Sesión 8. La cultura africana será revolucionaria o no será

Segundo pase: domingo, 21 de mayo - 17:00 h

William Klein. Festival Panafricain d'Alger [Festival Panafricano de Argel]

RFA, Argelia, Francia, 1970, VOSE, color, 90’El Primer Festival Cultural Panafricano se celebró en Argel en julio de 1969 y dio lugar a una película colectiva coordinada y dirigida por William Klein, asistido por varios equipos de ayudantes de dirección y técnicos de Argelia y Europa. Bajo la forma de un ensayo documental y de un panfleto agit-prop anticolonialista, se las arregla para coordinar las imágenes de archivo de la represión colonial, de las luchas de independencia en África, fotografías, ilustraciones (dibujos, carteles...) y también discursos, entrevistas con artistas africanos, activistas y líderes en movimientos de liberación, ensayos y conciertos de música en vivo con artistas como Miriam Makeba o Archie Shepp. Para muchos de los participantes en el Festival Panafricano de Argel en 1969, era necesario ir más allá del modelo de la negritud propuesto por Senghor y crear un nuevo vínculo entre la cultura y la liberación nacional, continental e internacional, dando un impulso al panafricanismo.

-

Miércoles, 17 de mayo

Sesión 9. Reinterpretar la masacre colonial

Segundo pase: sábado 27, de mayo - 19:00 h

Ruy Guerra. Mueda, memória e massacre

Mozambique, 1979, VOSE, b/n, 100’Figura importante del Cinema Novo brasileño junto a Glauber Rocha, Leon Hirszman o Nelson Pereira dos Santos, Ruy Guerra regresó a su país de origen, Mozambique, a finales de 1970 para ocuparse del Instituto del Cine y producir algunas películas, como Mueda, memoria y masacre, un intento de actualizar y volver a pensar una masacre colonial todavía presente en los cuerpos y mentes.

"El 16 de junio de 1960 en Mueda, Mozambique, el ejército portugués ejecuta a seiscientas personas de esta población, por orden del gobernador portugués. Desde la independencia de su país, los habitantes de Mueda, reviven cada año este evento representando una pieza teatral", escribe Raquel Schefer.

-

Viernes, 19 de mayo

Sesión 10. 4 veces 25

Segundo pase: domingo, 28 de mayo - 17:00 h

Celso Martinez Corréa y Celso Lucca. 25

Brasil, Mozambique, 1975, VOSE, b/n, 120’

"La historia reciente de Mozambique está marcada por cuatro fechas: 25 Junio de 1962, fundación del Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO); 25 de septiembre de 1964, el arranque de la insurrección; 25 de abril de 1974, la caída del régimen corporativista portugués y 25 de junio de 1975, la independencia de Mozambique. Cuatro veces veinticinco también en las imágenes de esta película que celebra las cuatro fechas; secuencias de películas coloniales portuguesas recuerdan el desprecio de los blancos, extractos de noticias muestran las matanzas de Wiriyamu, la formación del ejército del FRELIMO y la vigilancia alrededor de la presa de Cabora Bassa. No es una película basada en el resentimiento; otras imágenes se mezclan con las de lucha y opresión, la noche colonial contrasta con la alegría de la libertad recién descubierta. Esta película inteligente, de montaje original, desarrolla en paralelo una reflexión sobre las cualidades de un cine popular y concede una gran importancia al juego con los signos, los símbolos y la música. Una secuencia ejemplar: aquella de los bailarines espontáneos en la playa, alrededor de fogatas, esperando el primer amanecer de un país al fin libre", escribe Ignacio Ramonet.

-

Miércoles, 24 de mayo

Sesión 11. Tormentas de Oriente

Segundo pase: sábado, 3 de junio - 19:00 h

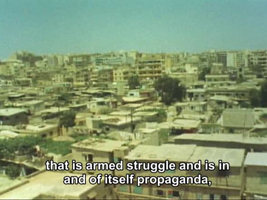

Masao Adachi y Koji Wakamatsu. Red Army/PLFP: Declaration of World War

Japón, 1971, VOSE, color, 71’A principios de la década de 1970, Koji Wakamatsu, director de cine especializado en películas de bajo presupuesto que mezclan revuelta y erotismo, visita los campos palestinos del Líbano y Jordania en compañía de Masao Adachi, cineasta activista, escritor y teórico, un miembro de la rama externa del Ejército rojo japonés, quien no tardará en establecerse allí para luchar con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) movimiento de izquierda extrema dirigido por George Habash. Juntos, vuelven a la llamada a la insurrección armada auspiciada por el "Mensaje del Che a la Tricontinental", que propuso "crear dos, tres... muchos Vietnam en el mundo” en nombre del internacionalismo revolucionario.

-

Jueves, 25 de mayo

Sesión 12. Aquí y en otro lugar

Segundo pase: domingo, 4 de junio - 17:00 h

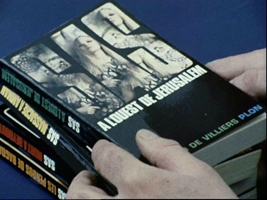

Jean-Luc Godard y Anne-Marie Miéville. Ici et ailleurs [Aquí y en otro lugar]

Francia, 1974, VOSE, color, 53’

Aquí y en otro lugar muestra dos aspectos de la división mundial entre el Primer y el Tercer mundo e interroga la pretendida solidaridad y “convergencia de las luchas”, tema recurrente en varios sectores de la izquierda de aquel tiempo. Por un lado, la vida cotidiana de una familia francesa, mirando la televisión. Por otro, aspectos de la vida cotidiana de los palestinos en varios campos de refugiados de Medio Oriente. ¿Cómo crear un enlace entre esos dos mundos separados?

-

Miércoles, 31 de mayo

Sesión 13. Batallas perdidas y olvidadas del Medio Oriente

Segundo pase: sábado, 10 de junio - 19:00 h

Heiny Srour. Saat El Fahrir Dakkat, Barra Ya Isti Mar [La hora de la liberación ha llegado]

Reino Unido, Francia, Líbano, 1974, VOSE, color, 62’

Jocelyne Saab. Beirut Madinati [Beirut, mi ciudad]

Líbano, 1982, VOSE, color, 36’

Ambas películas representan la influencia y continuidad de los postulados de la Tricontinental en el imaginario cosmopolita y moderno de Medio Oriente, pero también en los nuevos conflictos abiertos por la geopolítica contemporánea. Filmado en Dhofar, una región de Omán, por una realizadora libanesa con técnicos franceses, La hora de la liberación ha llegado muestra al pueblo en armas, apoyados por un movimiento revolucionario que afecta a la sociedad en profundidad, otorgando énfasis a las mujeres en el imaginario de la emancipación: se las invita a luchar igual que los hombres.

Canto fúnebre con tono de réquiem e himno a la solidaridad más allá de las fronteras nacionales y confesionales. Beirut, mi ciudad es una reflexión sobre las imágenes en tiempo de guerra. Rodada por Jocelyne Saab durante el sitio de la capital del Líbano en el verano de 1982, el dramaturgo Roger Assaf escribió el comentario, mientras que la misma cineasta ejerce como operadora de cámara.

Celebrada el 19, 20, 26, 28, 29, 30 abr, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31 may, 03, 04, 10 jun 2017

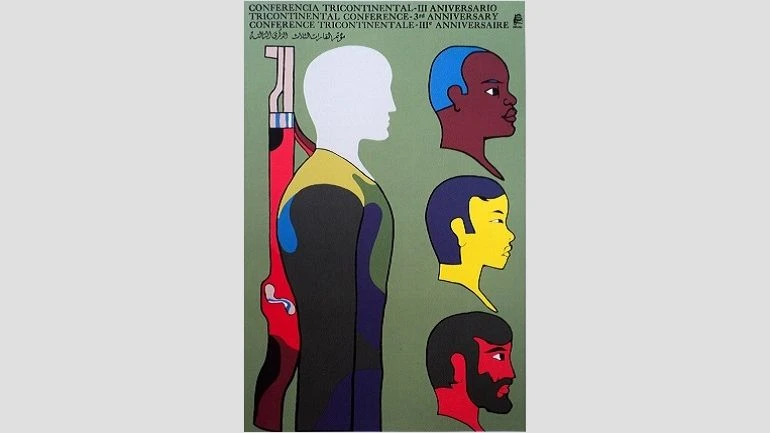

Este ciclo presenta las acciones, imaginarios y producciones fílmicas de la Tricontinental, una experiencia de colaboración entre los países del sur global durante el periodo de descolonización y emancipación de las décadas de 1960 y 1970. La Primera Conferencia Tricontinental se realizó en La Habana en enero de 1966: una nueva organización llamada la OSPAAAL (Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina) nació allí para establecer relaciones de solidaridad entre los países y los movimientos revolucionarios de los tres continentes del Tercer Mundo bajo la bandera del internacionalismo. Se trataba de reunir “las dos grandes corrientes contemporáneas de la Revolución Mundial: la socialista y la de liberación nacional”, en palabras de Mehdi Ben Barka, presidente de la comisión preparadora de la Tricontinental.

Inspirada también por las ideas de Frantz Fanon (Los condenados de la tierra, 1961), Amílcar Cabral, Ho Chi Minh y Ernesto Che Guevara (su famoso “Mensaje a los Pueblos de la Tricontinental: crear dos, tres... muchos Vietnam es la consigna”, publicado en 1967), la Tricontinental será la tendencia revolucionaria de un mundo subalterno en busca de un habla e identidad propias. Después de esa Primera Conferencia, una revista de igual título se publicará de manera regular y en varios idiomas, con la dirección artística de Alfredo G. Rostgaard. En agosto de 1967, la Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad se organizó en la Habana.

Todo esta actividad frenética, cosmopolita y transversal de pocos años comunica entre sí los debates hasta entonces nacionales y fragmentarios del llamado Tercer Cine y de los Nuevos Cines Europeos. Movimientos como el Cinema Novo brasileño, el Nuevo Cine argentino, el movimiento documental cubano o el cine africano de la liberación se van a desintegrar y mutar en una red de colaboración internacionalista y altermundista. De fondo, una nueva imaginación política va a guiar los trabajos de cineastas como Glauber Rocha, Ruy Guerra, Leon Hirszman, Humberto Solás, Santiago Álvarez, Ousmane Sembène, José Massip, Ugo Ulive, Sarah Maldoror, Masao Adachi, Chris Marker, Jean-Luc Godard o Fernando Solanas, quienes trabajarán según los objetivos y aspiraciones establecidos por la novedosa Internacional Tricontinental. Este programa audiovisual muestra las articulaciones e intercambios fílmicos de esta constelación, proponiendo una genealogía de las contestaciones a la globalización contemporánea, concebida como predominio del régimen neoliberal. La Tricontinental, más allá de su intensa pero acotada experiencia política, será la búsqueda de un imaginario de la igualdad en la diferencia, cuya fascinación persistirá hasta día de hoy.

Comisariado

Olivier Hadouchi

En el marco de

PHotoEspaña 2017

Recursos

Más actividades

Paisajes en trance. El cine de Oliver Laxe

Del 5 al 28 de febrero, 2026 – Consultar programa

El Museo organiza durante el mes de febrero una retrospectiva completa de la filmografía de Oliver Laxe. El ciclo dialoga con la obra HU/هُو. Bailad como si nadie os viera, una instalación del autor de Sirāt concebida para el Espacio 1 del Museo Reina Sofía. El programa incluye los cuatro largometrajes realizados hasta la fecha por el cineasta, así como sus cortometrajes y una carta blanca de cuatro sesiones programadas por el autor en correspondencia con sus películas e intereses creativos.

Oliver Laxe representa una de las miradas más radicales del panorama fílmico contemporáneo. Su cine es un espacio resiliente, espiritual y transcultural, impregnado de un nomadismo cultural y social que refleja la vida y las creencias del cineasta, y que, en último término, propone una ética antimaterialista para afrontar nuestro tiempo. Su filmografía se caracteriza por una profunda espiritualidad, un tiempo contemplativo y una conexión íntima con la naturaleza y lo sagrado. En sus películas, Laxe ha abordado temas universales, como la redención o el sentido de la existencia, a través de relatos que se desarrollan en paisajes remotos, rurales y atemporales con atmósferas influidas por el cine de género, como el western o el policíaco. Los personajes de su cine, en su mayoría actores no profesionales, atraviesan territorios físicos a la vez que experimentan viajes interiores insuflados por la culpa, el deseo de reintegrarse en comunidad o la realización de un propósito final que ignoran. La naturaleza, con especial énfasis en el desierto y en el paisaje, es otro personaje más, una presencia viva y panteísta que condiciona y refleja los conflictos humanos. El tiempo dilatado, la atención a la experiencia sensorial y las alusiones a la religiosidad antigua nos sitúan en una concepción meditativa del cine que apela a ser un manifiesto para reencantar el mundo.

En la carta blanca el cineasta ha programado cuatro películas que cartografían sus obsesiones. Highway (1999), de Serguei Dvortsevoy, una ruta por los páramos de Kazajistan a través de un circo ambulante; Las estaciones (1975), de Artavazd Peleshian, una oda al transcurrir del tiempo a través del paisaje; Trás-os-Montes (1976), de António Reis y Margarida Cordeiro, una ficción etnográfica del campesinado portugués en sus rituales y pureza vital; y La isla desnuda (1960), de Kaneto Shindô, la lucha cotidiana de una familia de cuatro miembros en un paraíso natural.

Algorave. Compartiendo código vivo

Jueves 12 de febrero, 2026 - 19:30 h

La actividad Algorave. Compartiendo código vivo celebra, en diálogo con la exposición Oliver Laxe. HU/هُوَ. Bailad como si nadie os viera, la cultura del código abierto y la música electrónica. Se trata de una muestra-concierto en la que el alumnado de Sonología y Composición del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM) pone cuerpo y sonido a los aprendizajes activados durante las VI Jornadas de Creación Sonora del RCSMM celebradas del 10 al 12 de febrero de 2026.

Al inicio de esta Algorave se introduce a las personas asistentes en algunos datos básicos de la cultura del live coding y en nociones elementales que les permitan seguir, a través de proyecciones, el proceso compositivo en tiempo real. A continuación, la música corre a cargo del alumnado del RCSMM, acompañado y respaldado por participantes de Toplap Madrid, colectivo de referencia en la práctica comunitaria y horizontal del live coding.

Este encuentro nace del compromiso didáctico del equipo de Educación del Museo Reina Sofía con el alumnado y el profesorado del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM), colaboración iniciada en 2023 con el proyecto Una grieta: Escúchame a través de los oídos de un extraño.

El monstruo del trabajo

12 FEB 2026

Este ciclo está organizado por equipoMotor, un grupo de adolescentes, jóvenes y personas mayores que han participado en proyectos comunitarios educativos del Museo Reina Sofía. El programa consiste en cuatro bloques temáticos alrededor de lo monstruoso.

Esta segunda entrega propone abordar el cine como un lugar desde el que se visibilizan el trabajo cultural y los procesos de producción que dialogan con la creación artística. A partir de esta premisa, la sesión se centra en explorar cómo se producen, ensamblan y distribuyen los contenidos audiovisuales, desde las manos que manipulan las imágenes hasta los cuerpos que participan en su circulación. Se pretende reflexionar así sobre el esfuerzo invisible, la precariedad y las formas de colaboración que sostienen la vida cultural, que transforman la experiencia cinematográfica en un acto de reconocimiento y cuidado del trabajo común.

A partir de la idea de «el monstruo del trabajo», EquipoMotor abre un diálogo sobre cómo el museo podría volverse «un poco más Frankenstein» desde el abordaje de las condiciones materiales que reproducen, entre otras, situaciones como las que refleja Get into The Zone, la pieza elegida por el grupo intergeneracional. Es una sesión para seguir habitando la fricción, plantear preguntas incómodas y afinar el lenguaje con el que imaginar futuros en los que el malestar laboral no se silencie, sino que se organice.

Get into The Zone es un vídeoensayo de Juan David Galindo que explora estados de concentración intensiva asociados al trabajo y al ocio en entornos digitales. La pieza, cuyo título parte de la expresión usada en programación para describir un estado de hiperfoco productivo, pone en relación este estado con diagnósticos y malestares contemporáneos como TDAH, síndrome de desgaste profesional, ansiedad, depresión e hiperestimulación.

El recorrido propuesto por Galindo combina elementos narrativos y conceptuales. Conecta el uso de estimulantes —desde fármacos derivados de anfetaminas hasta café, té, mate o bebidas con taurina— con la historia económica y cultural de estas sustancias. Y también vincula estas prácticas con dinámicas de trabajo frente a pantallas, videojuegos, música electrónica y formas de ocio atravesadas por estimulación continua. La experiencia personal del autor funciona aquí como hilo conductor para situar estos procesos en un marco social e histórico más amplio.

Alberto Greco. Viva el arte vivo

Martes 10 de febrero, 2026 - 19:00 h

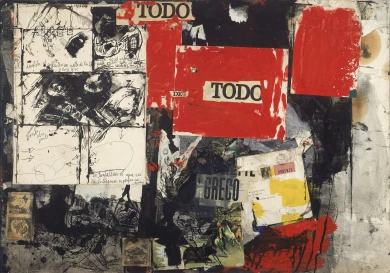

Con motivo de la inauguración de la exposición Alberto Greco. Viva el arte vivo, Fernando Davis, comisario de la muestra, y Amanda de la Garza, subdirectora artística del Museo Reina Sofía, conversan en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel sobre la vida y la obra del artista argentino, figura fundamental de la vanguardia experimental.

La exposición y la charla toman el título de la proclama «Viva el arte vivo», con la que Alberto Greco (Buenos Aires, 1931- Barcelona, 1965) inundó las calles y los muros de Roma. Para Greco, el arte vivo fue el arte del futuro. Un arte basado en un conjunto de gestos irreverentes e intempestivos, de aventuras abiertas a lo imprevisto que se fundían con la propia vida, que inicia en 1962 y para el que más tarde acuña el término «vivo-dito». En su Manifiesto dito dell´arte vivo, con el que empapeló las paredes de Génova, animaba a entrar en contacto «con los elementos vivos de nuestra realidad: movimiento, tiempo, gente, conversaciones, olores, rumores, lugares, situaciones». También en Madrid irrumpe en la cotidianidad de la calle cuando convoca un «momento vivo-dito» que culmina con la quema de un lienzo pintado de manera colectiva en el barrio de Lavapiés.

Además de fundador del arte vivo, Alberto Greco fue pintor informalista, flâneur queer o poeta y actor ocasional. Esta intensa singladura vital y artística está íntimamente conectada además con su deriva migrante, que comenzó en 1950 en Buenos Aires, pasando por Atacama y Humahuaca, París, Río de Janeiro, São Paulo, Génova, Roma, Madrid, Piedralaves, Nueva York o Ibiza, para terminar abruptamente en Barcelona, donde se quitará la vida poco después de escribir su última gran obra, la novela Besos brujos (1965).

Estas charlas inaugurales, que forman parte de una de las líneas de trabajo principales del Área de Programas Públicos, tienen como objetivo profundizar en los contenidos de las exposiciones organizadas por el Museo desde la perspectiva de artistas, comisariados y especialistas.

![Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme, At Those Terrifying Frontiers Where the Existence and Disappearance of People Fade Into Each Other [En esas fronteras aterradoras donde la existencia y la desaparición de personas se disuelven entre sí], 2019](https://recursos.museoreinasofia.es/styles/small_landscape/public/Colecci%C3%B3n/abbasabourahme.png.webp)

Gaza y el esteticidio

Martes 10 de febrero, 2026 – 16:00 h

«Este seminario examina la destrucción sistemática de la sensibilidad colectiva palestina —lo que podríamos denominar "esteticidio"— que ha acompañado al genocidio y ecocidio perpetrados por Israel en Gaza, y considera las condiciones de la práctica artística en su estela. A lo largo de más de dos años, la demolición de universidades, archivos, museos y bibliotecas no solo ha borrado infraestructuras culturales e intelectuales, sino que también ha atacado la propia posibilidad de la representación. La destrucción de un pueblo ha ido acompañada de la destrucción de su imagen, su historia y su capacidad de ser conocido: el periodismo, la investigación académica y la memoria cultural han sido deliberadamente socavados, con instituciones mediáticas, universidades y museos a menudo cómplices de esta represión. Gaza funciona, en consecuencia, como un espacio de ensayo de un posible futuro global —de fascismo, autoritarismo posliberal, fronteras militarizadas y guerra habilitada por la IA—, un laboratorio de un orden mundial emergente. ¿Qué ocurre entonces con el análisis crítico y la resistencia en estas condiciones? ¿Y qué sucede con la estética y la política?».

—T.J. DemosEste seminario tiene lugar gracias a la invitación del historiador del arte a España por parte de la Fundación Miró. En el contexto del museo, dialoga con una línea de trabajo más amplia en torno a la emergencia climática y las perspectivas decoloniales presentes en el proyecto Museum of the Commons (2023-2026), de la red L’Internationale, de la que el Museo Reina Sofía forma parte; así como con algunas de las preguntas que movilizan el grupo de estudio Estéticas de la paz y tácticas de deserción. Por último, también se inserta en una estrategia más amplia de apoyo y compromiso con la creación artística y discursiva de artistas de origen palestino, que tiene su mejor reflejo en la red TEJA.