-

8 junio, 2015

Sesión 1. Precursoras

Presentación del ciclo: Gabriel Villota, comisario del ciclo.

Martha Graham y Alexander Hammid. Night Journey. 1947-1961, 28’

Maya Deren. A Study in Choreography for Camera. 1945, 3’

En las tres piezas que conforman este primer programa se pueden advertir ya los caminos que irán tomando a lo largo de la segunda mitad del s. XX las principales manifestaciones del cine y del vídeo de danza. La realización que Alexander Hammid hace de Night Journey de Martha Graham, gran renovadora de la danza moderna durante la primera mitad de siglo, anticipa lo que serán las clásicas filmaciones televisivas del género, mientras que en A Study in Choreography for Camera de Maya Deren, coreógrafa y cineasta experimental, se advierte toda la potencia de la vanguardia puesta al servicio de una nueva manera de concebir en pantalla el cuerpo que baila, que igualmente se convertirá en precedente de las nuevas formas de cine y video de danza por venir en décadas sucesivas. Por otro lado, Anna Halprin, desde su radical posición periférica, supo sacar esos cuerpos a bailar para la cámara fuera del estudio o del escenario, en trabajos como este Hangar, ofreciendo herramientas conceptuales y expresivas a la nueva generación de coreógrafas que estaría a punto de dar la vuelta a las cosas pocos años después.

-

11 junio, 2015

Sesión 2. Alrededor / desde el Black Mountain College

Robert Rauschenberg. Pelican. 1963, 2' 19''

Robert Rauschenberg. Linoleum. 1967, 13’

Merce Cunningham y Richard Moore. Assamblage. 1968, 58’

Los cursos y encuentros que a lo largo de la década de los años cincuenta tuvieron lugar en el Black Mountain College conforman un momento clave para entender el devenir de las segundas vanguardias, así como para explicar el surgimiento de un nuevo ámbito de experiencias artísticas que explosionará en los años sesenta, en el que la coincidencia de artistas como Robert Rauschenberg, John Cage, Merce Cunningham, David Tudor, Allan Kaprow o Stan VanDerBeek, entre muchos otros, se articula en niveles de colaboración inéditos. Esta situación posibilita el surgimiento de los primeros happenings (Kaprow), la fundación de la compañía de Merce Cunningham (junto con Rauschenberg como escenógrafo y Cage como compositor) y otras muchas experiencias determinantes en años posteriores. En este sentido, hay que subrayar cómo el desarrollo de este milieu fue definitivo a la hora de propiciar que las artes del cuerpo, la performatividad y la presencia adquirieran especial relevancia, en la que la filmación de las piezas va a añadir un nuevo grado de complejidad.

-

15 junio, 2015

Sesión 3. El canon audiovisual de Merce Cunningham

Merce Cunningham y Charles Atlas. Blue Studio: Five Segments. 1976, 16’

Merce Cunningham y Charles Atlas. Fractions I. 1978, 32’59”

Más allá de su participación en el Black Mountan College, el trabajo coreográfico de Merce Cunningham se proyecta imparable a lo largo de las siguientes décadas. Con independencia de su permanente colaboración interdisciplinar con John Cage, Robert Rauschenberg o Stan VanDerBeek, resulta clave estudiar la evolución que sus trabajos pensados para la cámara fueron adquiriendo en el transcurso de los años. Tras una primera fase tentativa, durante la primera mitad de los años sesenta, será en la década siguiente, y gracias a la colaboración con el realizador Charles Atlas, cuando los vídeos y películas de danza de Cunningham llegarán a ofrecer por vez primera todo un repertorio de posibilidades expresivas basadas en el uso del movimiento de la cámara, la búsqueda de un punto de vista casi físico, pegado al cuerpo del bailarín, y la articulación del espacio fílmico a través del montaje. Este método terminará estableciéndose como una suerte de canon para él y para las siguientes generaciones de coreógrafos interesados en entender estos nuevos artefactos discursivos (las piezas de vídeo) como algo más que el simple registro de las actuaciones.

-

18 junio, 2015

Sesión 4. Performance, New Dance y Minimalismo I

The Living Theatre. Realización: Gwen Brown. Emergency. 1968, 29’

Robert Morris y Stan VanDerBeek. Site. 1964, 18’45”

Simone Forti. Solo no. 1. 1974, 18’40”

En la convulsa escena de los años sesenta se van generando una serie de comportamientos artísticos que resultan coincidentes con los de la performance y la danza en lo que se refiere a la centralidad del cuerpo y a las dificultades intrínsecas que tiene cualquier forma de representación del mismo. Artistas procedentes del campo de la escultura, como Robert Morris, y a los que atraviesa la irrupción del minimalismo, encuentran en la colaboración con performers como Carolee Schneemann (quien viene del contexto del Judson Dance Theater, a pesar de no ser bailarina) y cineastas como Stan VanDerBeek (procedente de la compañía de Cunningham) una vía abierta de trabajo, en la que los resultados visuales de piezas como Site son coincidentes con lo que una bailarina como Simone Forti experimenta en el marco del Judson Dance Theater durante esa década. Del mismo modo, el Living Theatre se encuentra en este territorio común con artistas y colectivos, aunque su experimentación radical proceda de una tradición aparentemente distante como es la teatral. En Emergency , con claras deudas del Direct Cinema , muestran un repertorio de acciones políticas a partir del cuerpo individual y colectivo que se confunde con los planteamientos de Schneemann o Forti, entre otros.

-

22 junio, 2015

Sesión 5. Performance, New Dance y Minimalismo II

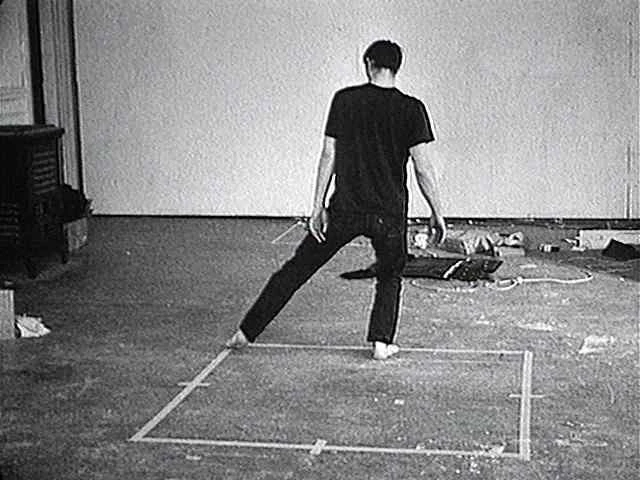

Bruce Nauman. Dance or Exercise on the Perimeter of a Square (Square Dance). 1967-1968, 8'

Trisha Brown y Babette Mangolte. Watermotor. 1978, 7’

Yvonne Rainer y Sally Banes. Trio A (The Mind is a Muscle, Part I). 1966-1978, 10’30”

Steve Paxton. Realización: Steve Christiansen, Lisa Nelson. Fall After Newton. 1983, 23’

Al hablar de danza contemporánea y experimentación desde las prácticas del cuerpo hemos de referirnos a ese momento histórico que surge del colectivo del Judson Dance Theater en el que, además de Simone Forti, también aparecerán coreógrafas como Yvonne Rainer y Trisha Brown, además de un bailarín procedente a su vez de la compañía de Cunningham, como Steve Paxton. Todos ellos muestran rechazo a cualquier idea relacionada con el virtuosismo académico (bien desde la perspectiva del ballet tradicional, bien desde la de la danza moderna), y en piezas como las tres seleccionadas en este programa buscan inspiración en la vida cotidiana, experimentando directamente sobre el espacio circundante del estudio y simplificando al máximo los gestos. Estas intervenciones confluyen con las acciones que estaban explorando algunos artistas procedentes del minimalismo escultórico, como Bruce Nauman, desde puntos de partida aparentemente lejanos. Tanto unos como para otros la aparición de los formatos portátiles de cine (superocho) y vídeo (los portapack) será clave a la hora de poder registrar de un modo mucho más dinámico y participativo sus indagaciones artísticas.

-

25 junio, 2015

Sesión 6. Relecturas del Ballet Triádico

Debra McCall. Realización: Robert Leacock. Bauhaus Dances. 1986, 30’

Gerhard Bohner. Realización: Henk van Dijk. Das Triadische Ballet. 1970, 70’Un caso muy excepcional en el cine de danza lo constituyen las piezas audiovisuales elaboradas en diferentes momentos a partir de las notas, apuntes, fotografías y dibujos que Oskar Schlemmer dejara de su Das Triadische Ballett (“Ballet triádico”) de 1922. Presente en la Colección del Museo Reina Sofía, el Triádico renovaba desde el espíritu sincrético de la vanguardia la idea del Gesamtkunstwerk (la “obra de arte total” wagneriana), poniendo en primer plano la nueva representación del cuerpo humano en movimiento, hibridado con la técnica que propicia la modernidad. Estas características motivaron que se convirtiera en referencia obligada para la danza contemporánea, que lo fue rescatando en diversos momentos. En estos dos ejemplos se produce una suerte de conexión insólita y transhistórica, donde el espíritu de la Bauhaus aparece recuperado en clave de rodaje televisivo, primero en los años setenta por el alemán Gerhard Bohner, quien fuera bailarín y alumno de la coreógrafa expresionista Mary Wigman, y después también por la norteamericana Debra McCall, quien a su vez recibiera clases de Merce Cunningham, y que, ya en los años ochenta, reconstruye igualmente estas piezas. Ambos trabajos aciertan a la hora de trasladar hasta nuestro mundo, desde el lenguaje audiovisual más reciente, las propuestas experimentales en torno al cuerpo y la máquina que fueron tan comunes en las vanguardias históricas.

-

29 junio, 2015

Sesión 7. Danza posmoderna y minimalismo musical

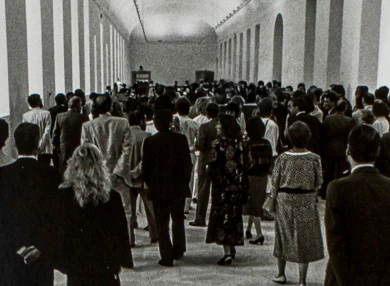

Anne Teresa de Keersmaker. Realización: Thierry de Mey. Fase. 1982, 52’

Algunos años más tarde (casi una década) de que su influencia se dejara notar en la escena norteamericana, es interesante observar cómo el minimalismo llega a Europa desde una perspectiva diferente, esta vez por influencia de la música asociada con este estilo. En concreto, cabe destacar como un hito de la época esta pieza audiovisual de la coreógrafa Anne Teresa de Keersmaker, quien se basa en los patrones rítmicos, las progresiones seriales y el crecimiento estructural en forma de bucles, característicos de la música de Steve Reich, para abrir un nuevo camino especialmente fructífero en la escena centroeuropea de los años sucesivos. Pese a que ya existía una filmación precedente contemporánea de la coreografía, no será hasta el año 2002 cuando Thierry De Mey, colaborador habitual de la coreógrafa, culmine la versión integral de la pieza, añadiendo diferentes localizaciones a las originales. Fiel a ese espíritu heredero del minimalismo, de Keersmaker insistirá en marcar explícitamente el aspecto geométrico de sus creaciones coreográficas, contrapuesto en esta ocasión a la desnudez de los diversos escenarios naturales e industriales buscados por el realizador.

-

1 julio, 2015

Sesión 8. Le sacre du printemps

Maurice Béjart. Le Sacre du Printemps. 1970, 36’

Pina Bausch. Le Sacre du Printemps.1975, 37’

Otro momento anacrónico que nos permite saltar de las primeras vanguardias a la posmodernidad es el que se produce de la mano de estas dos reconstrucciones televisivas del famoso ballet de Nijinsky para la obra de Igor Stravinsky, que en 1913 fuera el gran escándalo de la época, más al parecer a causa de la coreografía que de la partitura (Le Sacré du Printemps llegaría a interpretarse durante bastante tiempo solo como pieza instrumental, hasta que en 1920 Léonide Massine realizara una nueva coreografía). El frenetismo de la danza, el exceso de sensualidad y el primitivismo de los cuerpos fue algo que el público parisino de la época no pudo soportar. Sin ánimo de buscar una reproducción de carácter historicista, Maurice Béjart adapta a lenguaje de la televisión de los años setenta su interpretación de la obra, concebida a finales de los cincuenta, y desde una perspectiva apolínea de la danza (gimnástica, musculosa, predominantemente viril); Pina Bausch, pocos años después de la adaptación televisiva de Béjart, asume el mismo reto consiguiendo un resultado radicalmente diferente, desde una perspectiva mucho más dionisíaca y también de algún modo simbólicamente femenina.

-

2 julio, 2015

Sesión 9. Aparición de la voz y el lenguaje

Samuel Beckett. Not I. 1973, 10’

Charlemagne Palestine. Body Music I.1973-1975, 13’

Vito Acconci. Open Book. 1974, 10’09”

Meredith Monk y Robert Withers. 16 Millimeter Earrings . 1966-1979, 25’

Laurie Anderson. O Superman. 1981, 8’30”

Trisha Brown y Jonathan Demme. Accumulation with Talking Plus Watermotor. 1985, 10’12”

Si algo tienen en común el ballet clásico y la danza moderna es que hasta bien entrada la década de los sesenta ambas disciplinas trabajan desde una concepción del cuerpo enmudecido. Sin embargo, la revolución de las formas y de los afectos que llegará en esos años propicia que los cuerpos se hagan oír, no sólo por sus desplazamientos por la tarima, sino también por dejar escuchar su voz (y con ella, el lenguaje). Aunque será en el entorno de la Judson donde esto suceda por primera vez, por ejemplo en algunos de los primeros trabajos de Trisha Brown, se pronunciará en trabajos en los que la voz del performer ya se imbrica directamente con lo musical, como en la obra de Meredith Monk. Aquí también los resultados se confunden con lo que los artistas y músicos experimentales de la época, como Vito Acconci o Charlemagne Palestine, experimentaban en sus piezas de vídeo, y que tanta repercusión tendría en algunas artistas de la generación posterior, como Laurie Anderson. En sus trabajos llegamos a escuchar una voz acusmática, que se independiza del cuerpo y habla desde un espacio desconocido; el mismo espacio que el de la voz que, prefigurando este recorrido, salía de una boca sin cuerpo en las adaptaciones de algunas piezas de Samuel Beckett para televisión. Esa descorporeización marcará uno de los recorridos más significativos en los años siguientes.

Celebrada el 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 jun, 01, 02 jul 2015

Un debate atraviesa todo un siglo de imágenes de cuerpos en movimiento: aquel que se refiere a la correspondencia entre la actuación en directo (en el escenario, en la galería o en el museo) de esos cuerpos y su filmación. A partir de esta cuestión se trata de dilucidar si el registro audiovisual de prácticas que tienen al cuerpo como elemento central -la danza contemporánea y la performance artística- recoge con “fidelidad” su supuesta verdad inherente.

Este ciclo trata de señalar diferentes momentos que a lo largo de la Historia del Arte, del cine y de la danza contemporáneas se han convertido en hitos singulares desde los que observar esta discusión; pero también, y al hilo de lo anterior, de presentar mediante un recorrido histórico cómo el debate entre la danza y la performance presencial, por un lado, y sus registros filmados, por otro, llegará a quedar superado por todo lo que sucede en la década de los años sesenta alrededor de la contaminación recíproca entre diversos medios expresivos, que acabará configurando un nuevo ámbito definido como ”intermedia”.

Itinerario

Azkuna Zentroa, Bilbao (19 octubre - 24 noviembre)

Comisariado

Gabriel Villota Toyos

Recursos

Programa de Cuerpos desplazados

Itinerancias

Azkuna Zentroa, Bilbao

19 octubre, 2016 - 24 noviembre, 2016

Más actividades

Las décadas prodigiosas

Lunes y miércoles, del 18 de marzo al 6 de mayo, 2026 - 18:30 h

El arte español de finales del siglo pasado, marcado por la transición política y la apertura al exterior, logra una cierta normalización que —aunque discutida— refleja una producción diversa, dinámica y llena de tensiones. Este curso quiere ofrecer una mirada general de la época a través de cuestiones como la reflexión sobre los géneros tradicionales, la irrupción de lo fotográfico y lo tecnológico o las nuevas áreas de exploración artística, como el cuerpo y el género.

El programa otorga pues un lugar específico a acontecimientos históricos como la institucionalización del sector, la preponderancia de la cultura popular y la crisis del sida. Esta progresiva relación del arte con lo real —es decir, las funciones y las limitaciones de la actividad artística en el «ahora» — se constituye como el debate conductor de todo el siglo y persiste, además, en el presente.

Mirar de cerca. Píldoras formativas

Del 16 al 26 de marzo, 2026 - Consultar programa

Las colecciones de la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Reina Sofía son accesibles a cualquier persona interesada. Este programa está destinado a facilitar el acceso a estos recursos a través de varios talleres centrados en aspectos clave como el manejo básico del catálogo, las revistas y otras publicaciones seriadas, los archivos, las bases de datos y LaDigitaldelReina.

Este proyecto se desarrolla en el marco de Mirar de cerca, una de las líneas que configuran el programa de mediación Casi libros, enfocado en dar a conocer los fondos de la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo y difundir las herramientas especializadas para la investigación en el arte y la creación contemporánea, a través de talleres, cursos y guías temáticas.

Remedios Zafra

Jueves 19 de marzo, 2026 - 19:00 h

La Cátedra José Luis Brea, dedicada a la reflexión en torno a la imagen y la epistemología de la visualidad en la contemporaneidad, inaugura su programación con la conferencia de la ensayista y pensadora Remedios Zafra.

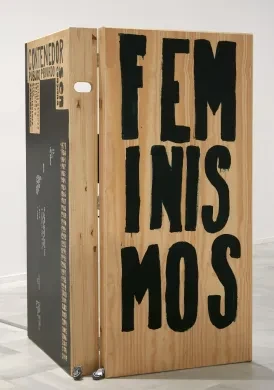

«Que el auge antifeminista contemporáneo se construya como un impulso antiintelectual no es casual y ambas tendencias se alimentan mutuamente. Para posicionar un discurso reaccionario que defiende la desigualdad de las personas es preciso cuestionar los estudios y políticas de género, pero también devaluar los pilares del conocimiento donde estos se han construido con mayor intensidad en las últimas décadas, maltratando además su sostén institucional: universidades, centros de arte e investigación y cultura académica.

El feminismo ha estado profundamente unido a la celebración del pensamiento humanista más comprometido, y los periodos de ilustración y los momentos de transición hacia formas sociales más justas y sostenidas en la educación han sido aquellos en los que la reivindicación feminista ha surgido con más fuerza. La conciencia y logros de igualdad aumentan cuando la educación es una protagonista social, de forma que desvalorizar el trabajo intelectual también contribuye a dañar el feminismo y viceversa, en tanto que el vínculo entre el conocimiento y el feminismo no es solo conceptual e histórico, es también un vínculo íntimo y político. Hoy el antifeminismo es usado a nivel global como adhesivo simbólico de movimientos de ultraderecha, paralelamente a la devaluación de los saberes y conocimientos que emergen de la universidad y la ciencia, maltratados por bulos y desinformación en las redes y desde la espectacularización de la vida mediada por pantallas. Son consecuencias no ajenas a la primacía de un valor escópico que desde hace tiempo denosta el pensamiento y posiciona lo más visto como lo más valioso en la mediación normalizada de la tecnología. Esta inercia convive con proclamas tecnolibertarias que reactivan un patriarcado que usa el resentimiento de muchos hombres como forma seductora y cohesionadora para mantener y azuzar privilegios en el nuevo mundo como tecnoescenario.

En esta conferencia se aborda este contexto epocal profundizando en la sincronía de estos auges desde un paralelismo añadido en las formas de dominio patriarcal y tecnolaboral. Un paralelismo en el que el feminismo y el trabajo intelectual tanto están siendo damnificados como lanzando señales de que en ambos descansan respuestas emancipadoras frente a los actuales giros reaccionarios y de neutralización crítica. Esta sintonía hablaría además de cómo la perversa base patriarcal que convierte a las mujeres en mantenedoras de su propia subordinación tiene su equivalente en la autoexplotación alentada de los trabajadores culturales; en la legitimación del capital afectivo y del capital simbólico como pagos suficientes; en el desdibujamiento de los límites entre vida y trabajo y en el aislamiento doméstico; o en la presión de agrado y complacencia como forma patriarcal extendida, hoy vinculada con el entusiasmo fingido de trabajadores precarios, pero también con la adulación tecnológica. Como respuesta a la resistencia y acción intelectual posible, el patriarcado ha vinculado a las feministas con un futuro que se aventuraba desdichado para ellas igualando «pensamiento y conciencia» a infelicidad, allí donde estos justamente han sido (y siguen siendo) resorte de autonomía y emancipación».

— Remedios Zafra

ARCO2045. El futuro, por ahora

Sábado 7 de marzo, 2026 – 21:30

El futuro, su carácter inestable y subjetivo y sus posibles escenografías son el eje conceptual de ARCOmadrid 2026. Una visión del porvenir vinculada a una memoria reciente, un destello en una espada siempre de doble filo. La edición de este año, como en los dos anteriores, vuelve a celebrar en el Museo Reina Sofia su fiesta de clausura. Su protagonista esta vez es Carles Congost (Olot, Girona, 1970), uno de los artistas que forman parte de la nueva presentación de las Colecciones recién inaugurada en la Planta 4 del Edificio Sabatini.

Carles Congost, de mirada irónica y atemporal, es el encargado de poner sonido a ese futuro imperfecto, con una sesión DJ acompañada de algunas de sus obras en el Claustro de la Planta 1 del Edificio Sabatini del Museo la noche del sábado 7 de marzo.

27 Jornadas de Conservación de Arte Contemporáneo

Miércoles 4 y jueves 5 de marzo, 2026

Los días 4 y 5 de marzo de 2026 se celebran las 27 Jornadas de Conservación de Arte Contemporáneo, organizadas por el Departamento de Conservación-Restauración del Museo Reina Sofía, con el patrocinio de Fundación Mapfre. Se trata de un encuentro internacional que tiene como objetivo compartir y debatir experiencias e investigaciones, abrir nuevas vías de estudio y reflexionar sobre la conservación y la práctica profesional de restauración.

Esta edición se lleva a cabo de forma presencial y virtual, de manera simultánea, mediante intervenciones de 20 minutos, seguidas de 5 minutos de preguntas.