Estereotipos femeninos

La España de las décadas de 1960 y 1970

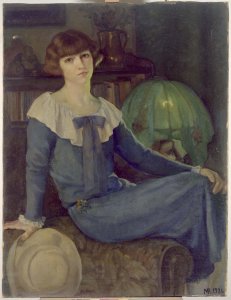

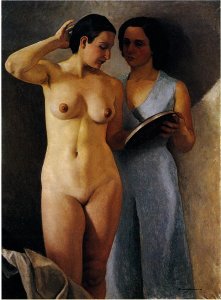

Imágenes de la II República

Cambio de paradigma

El franquismo estableció un nuevo orden jurídico que defendía la supremacía del varón en una contrarrevolución de género que hacía tabula rasa respecto a los derechos y libertades conseguidos en la II República. Esta “vuelta al orden” fue una pieza clave en la maquinaria represiva, el poder disciplinario y la sociedad patriarcal, nacional-católica, del régimen dictatorial. Mediante leyes, normativas, modelos educativos y la Sección Femenina, el franquismo impulsó un estereotipo femenino recatado y sumiso que expulsaba a las mujeres del ámbito público, siendo el hogar y la familia sus únicos espacios autorizados.

Educación femenina y franquismo

El aprendizaje hacia la construcción de “buenas” esposas y madres católicas se iniciaba con la lectura de los cuentos de hadas, los juguetes, la educación en el hogar y la reglada, el imaginario que lanzaban los medios de comunicación en los seriales, consultorios sentimentales y en el cine, y continuaba con las restricciones que la propia sociedad imponía.

Durante el franquismo, las niñas de clases acomodadas iban a colegios religiosos; las menos, cursaban estudios superiores. Aquellas que ejercían una profesión, la abandonan al casarse para después dedicarse al cuidado del marido y los hijos. Algo similar ocurría en las clases medias, dedicadas a lo que se denominaba sus labores:

Cuadernos de labores y cuentos de Azucena, 1950. Biblioteca y Centro de Documentación. Museo Reina Sofía, Madrid

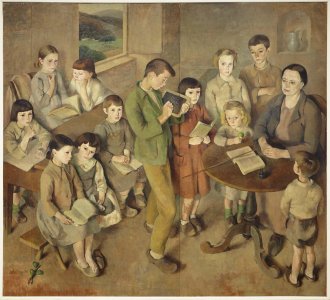

Todas estas niñas recibían clases de religión, labores, cocina y hogar; las adolescentes, de corte y confección; aquellas que asistieron a los cursos de la Sección Femenina, rudimentos de puericultura o de cuidado a los enfermos. Las chicas de familias modestas se escolarizan pocos años y, sin acabar los estudios elementales, trabajaban en el servicio, las fábricas o talleres. Las trabajadoras del sector primario nunca eran contabilizadas en las encuestas, o sus parejas. Las de condiciones más humildes quedaban abocadas a la prostitución.

Sección Femenina y Revista para la Mujer:

Fórmulas educativas de emancipación

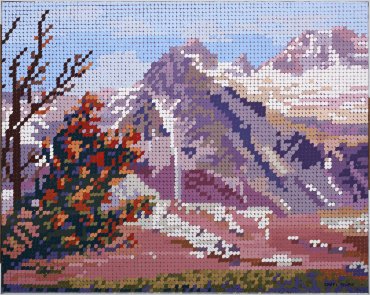

Ante esta formación restrictiva, algunas artistas decidieron intrincarse en fórmulas educativas que utilizaran el arte como emancipación. Se inició un proceso de revalorizaron de aquellas técnicas artísticas tradicionalmente identificadas con las mujeres y que habían sido una parte importante de su educación infantil, como los bordados y los tejidos.

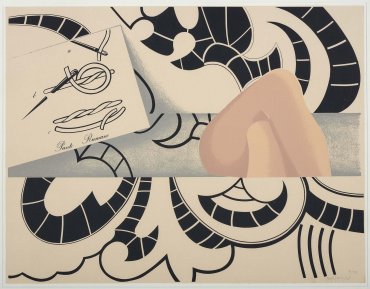

Ángela García Codoñer en Bordados (1974) criticaba los concursos de belleza y los cruzaba con una invectiva hacia una de las herramientas que el franquismo utilizaba para controlar y “educar” a las españolas desde niñas: el aprendizaje de labores (este, presumiblemente, les sería de utilidad una vez adultas para cumplir de manera adecuada con su función como madres, esposas y amas de casa). También Isabel Oliver, en De profesión: sus labores (1972-1974), evidenciaba que la costura y el bordado escondían el adocenamiento.

Mari Chordà vinculaba su producción artística a una ética del cuidado realizando obras que propiciaban el aprendizaje lúdico y libre en la infancia, como Joguet per l’Àngela (1969). Recordemos que la educación primaria corría fundamentalmente a cargo de maestras y que se consideraba a las mujeres más apropiadas para las especialidades artísticas adaptativas (diseño de objetos) y las reproductivas (la enseñanza) que las concebidas como meramente creativas, afines a la libertad individual personificada en el “genio masculino”.