La emancipación bajo tutela

La condición jurídica de la mujer

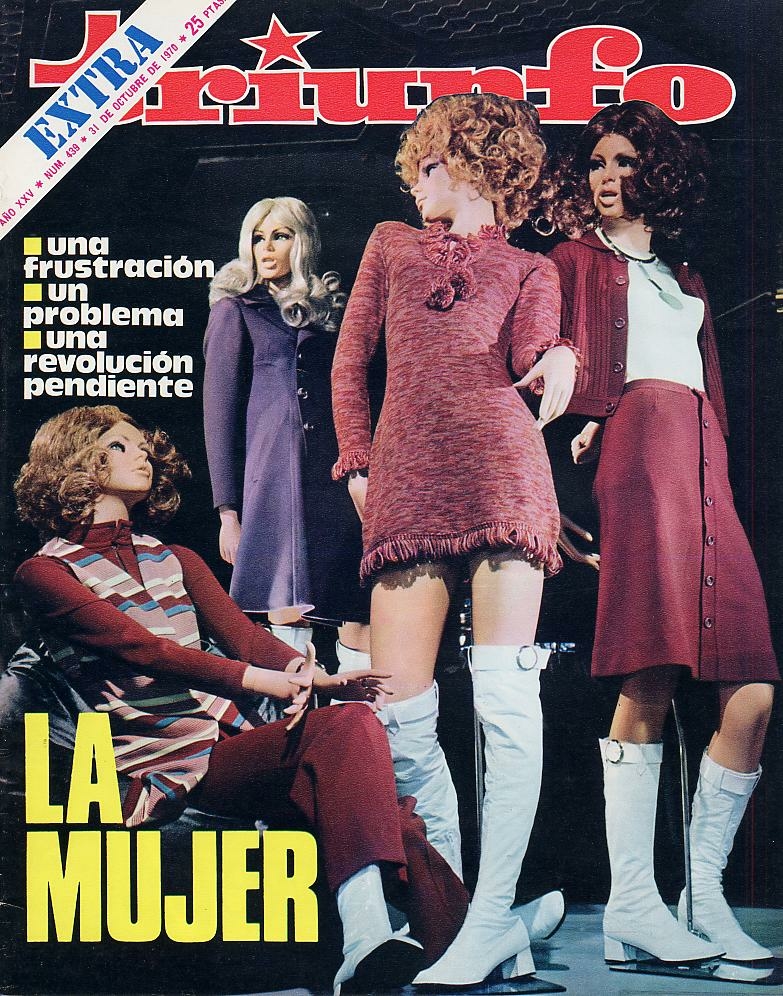

Triunfo, portada, n.º 400, año XXV, 21 de octubre de 1970. © Cortesía de Triunfo Digital

En el tardofranquismo el aborto, el divorcio o el uso libre de anticonceptivos estaban prohibidos. La situación de desigualdad de las mujeres en una dictadura machista generaba reivindicaciones sociales y políticas distintas a las de sus pares europeas y norteamericanas.

Eran menores de edad respecto al derecho privado –no podían adquirir bienes o viajar sin permiso del varón del que dependieran, fuera padre o marido– careciendo además de la tutela sobre sus hijos. No obstante, eran mayores de edad en las cuestiones relativas al derecho penal: por ejemplo, el adulterio era un delito solo para las mujeres.

Profesionalizarse tampoco era fácil. Sin embargo, la industrialización que vivió el país a la salida de la autarquía precisó de un aumento de mano de obra, lo que reguló la Ley de Igualdad de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer (1961). Esta ley permitía el acceso de las mujeres a muchas carreras profesionales (con permiso del padre, tutor o esposo), pero les vedaba la judicatura y el ejército; también suspendía la excedencia laboral forzosa que las españolas habían sufrido en cuanto se casaban.

El resurgimiento del feminismo fue una respuesta a la dictadura por la falta de libertades políticas y la discriminación de las mujeres, y fue fundamental en la democratización de la sociedad, existiendo ramas feministas en los principales partidos en la clandestinidad (sobresale el MDM –Movimiento Democrático de Mujeres– en el seno del Partido Comunista de España).

Manifestaciones de resistencia

Las artistas que operaban en la escena artística española eran consideradas como raras excepciones, siendo común en la crítica y medios de comunicación minimizar su talento utilizando el calificativo de “femenino”, lo que las extraía de lo contingente para vincular su producción a esencias inalterables.

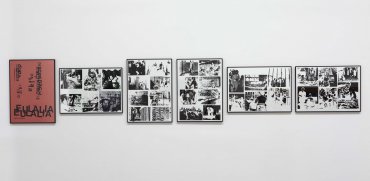

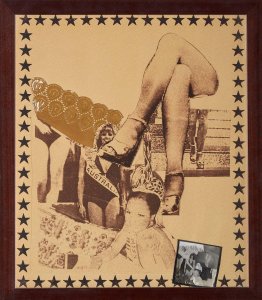

Como los lenguajes artísticos tradicionales y sus valores estéticos y morales estaban contaminados por las prácticas excluyentes del patriarcado, muchas de estas artistas pop participaron en la articulación de las nuevas fórmulas de hacer y de consumir arte y presentaron trabajos mestizos con influencias conceptuales; así se servían de la fotografía, la performance, la instalación, el bordado, el cine o el vídeo. Muchas de las piezas de la serie Etnografía de Eulàlia Grau, prescinden de la pintura para servirse en exclusiva del transfer, o la de García Codoñer, que recupera la técnica del collage y la cruza con la electrografía generando piezas mestizas con recortes de prensa fotocopiados, blondas y pintura.

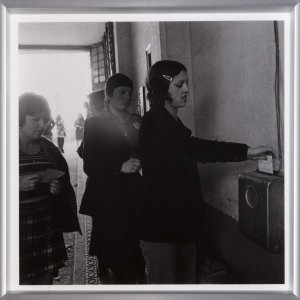

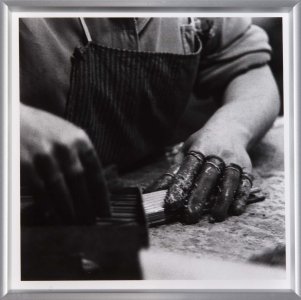

Las piezas de estas artistas son, por tanto, políticas y coinciden con los discursos feministas del momento; de esta manera, analizan la situación de desigualdad laboral, denuncian la pervivencia de los estereotipos, o demandan libertad sexual; se trata de discursos que entonces quedaban englobados bajo el amplio paraguas de “temática social”, como se reflejaba también en las publicaciones de la época: